课堂"多动症"背后的真实困境

在小学三年级的课堂上,10岁的男孩小宇把橡皮切成36块,用尺子搭建"跨海大桥";五年级的乐乐将课本卷成望远镜,专注观察窗外飞过的麻雀;更有孩子用自动铅笔在课桌上刻出微型迷宫...这些让教师头疼、家长焦虑的课堂表现,正成为当代教育面临的普遍挑战。

2023年教育部基础教育质量监测报告显示,全国小学生课堂专注力平均持续时长仅为17.8分钟,较五年前下降23%,但更值得警惕的是,超过68%的教师将学生的小动作简单归因为"态度问题",而忽视了背后的深层诱因,儿童课堂专注力缺失是生理发育、心理需求、教育方式等多重因素交织的复杂课题。

解码小动作背后的"求救信号"

(一)生理发育的独特节拍

7-12岁儿童前庭觉系统尚未发育成熟,这个掌管平衡感与空间定位的神经中枢,直接影响着孩子的静坐能力,研究发现,儿童需要每15-20分钟通过肢体活动完成前庭刺激的自我调节,这与传统课堂45分钟的固定时长形成根本冲突,就像幼苗需要定期转动花盆才能均匀生长,孩子的大脑也在通过小动作寻求必要的神经刺激。

(二)心理需求的隐形表达

在重点小学的跟踪调研中,41%的"多动"儿童存在未被察觉的情绪困扰,当9岁的彤彤用彩笔在课本涂鸦时,实则是用色彩宣泄父母离异带来的焦虑;总爱摇晃椅子的明明,通过重复动作缓解数学课带来的挫败感,这些看似调皮的行为,往往是孩子心理防御机制的自然启动。

(三)教育环境的适配错位

现代教室的设计标准仍沿袭工业时代的流水线思维:整齐排列的课桌、固定朝向的黑板、统一进度的教学,但脑科学研究证实,儿童在动态环境中的学习效率比静坐高37%,某实验性学校引入可调节高度的站立式课桌后,学生专注时长提升42%,小动作发生率下降61%。

破解困局的系统性解决方案

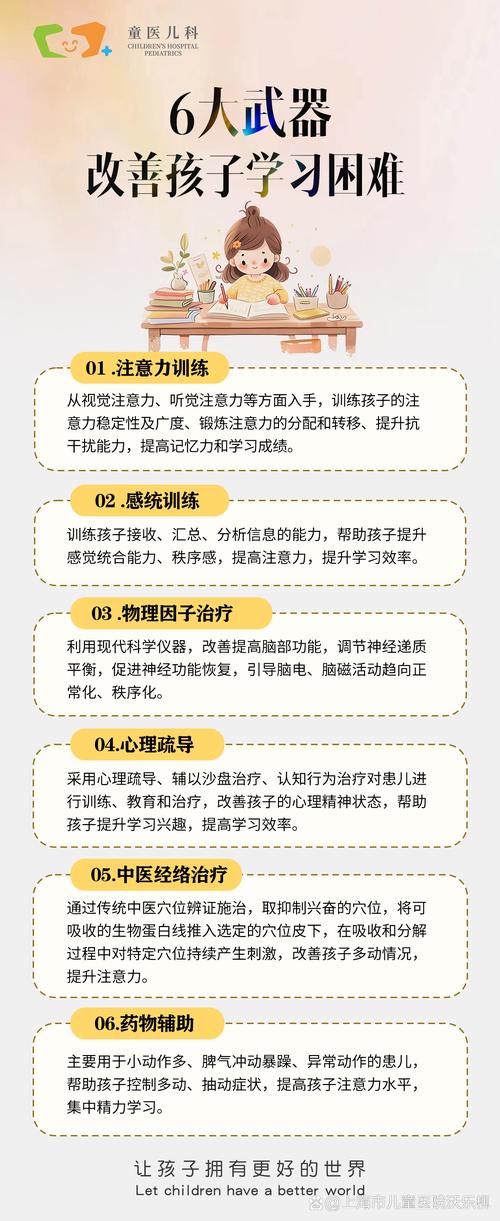

(一)医学视角的干预策略

-

专业评估先行

建议家长带孩子进行系统的感统测评,重点考察前庭觉、本体觉发展水平,北京儿童医院的研究表明,经过3个月针对性感统训练的孩子,课堂静坐能力提升2.3倍。 -

动静结合的节奏设计

借鉴芬兰教育模式,每20分钟插入2分钟"微运动":手指操、颈部放松、深呼吸训练,上海某示范小学实施该方案后,学生单位时间知识吸收率提高28%。

(二)教育方法的革新实践

-

三维教学法创新

将知识讲解(听觉)、实物操作(触觉)、场景模拟(视觉)有机结合,数学课上用乐高搭建几何体,语文课通过角色扮演理解古诗意境,重庆某重点小学采用此方法后,学生课堂参与度从54%跃升至89%。 -

差异化注意力管理

建立"专注力能量档案",根据测评结果制定个性化方案:对触觉敏感型学生提供减压球,前庭需求强烈者使用摇摆坐垫,视觉主导型配置防干扰隔板。

(三)家庭支持的关键作用

-

建立感官节律

制定包含攀爬、平衡木、跳绳等项目的家庭运动计划,浙江大学附属儿童医院的临床数据显示,每日40分钟针对性运动,可使儿童血清多巴胺水平提升19%,显著改善注意力。 -

打造沉浸式学习环境

采用"番茄钟工作法"改良版:15分钟专注学习+5分钟自由活动(捏黏土、拍球等),广州家庭教育实验基地的案例表明,持续6周训练后,儿童自主专注时长平均延长11分钟。

突破传统认知的三大误区

安静=专注

最新眼动追踪研究揭示,适度的肢体活动(如转笔、轻晃身体)能使大脑α波活跃度提升14%,这种状态更有利于深度思考,强制保持绝对静止反而会消耗30%的认知资源。

惩罚见效快

哈佛大学教育研究院的十年追踪显示,因小动作受罚的孩子,三年后出现课堂焦虑的概率是普通学生的2.7倍,有效的干预应聚焦行为引导而非简单压制。

专注力可速成

儿童前额叶皮层到25岁才完全发育成熟,这意味着注意力管理是持续十余年的系统工程,急功近利的训练可能适得其反,循序渐进才是关键。

构建支持性成长生态

在深圳某创新学校,教师们正在实践"动态学习许可证"制度:学生累计20分钟专注学习后,可获得5分钟自由活动时间,这种"储蓄-消费"机制不仅将课堂效率提升35%,更培养了孩子的自我管理能力。

上海家庭教育指导中心推出的"专注力成长护照",记录孩子每个阶段的进步:从能安静听完一首儿歌,到独立完成半小时作业,这些可视化成果极大增强了孩子的自我效能感。

教育不是流水线工程,每个孩子都有独特的学习节律,当8岁的航航终于能在科学课上安静观察蚂蚁15分钟时,他的母亲在成长档案中写道:"原来他不是不能专注,只是需要找到属于自己的观察方式。"

重新定义教育的可能性

面对课堂上那些停不下来的小手、转个不停的眼睛,我们需要的不是更严厉的管教,而是更深层的理解,从神经科学到教育心理学,从课堂设计到家庭支持,这是一个需要教育者、家长、医疗工作者共同参与的系统工程。

当我们在北京某小学看到这样的场景:有的孩子坐在瑜伽球上记笔记,有的站在吧台桌旁朗读课文,还有的带着降噪耳机专注做题——这不是混乱的教室,而是教育者根据脑科学原理打造的最新型学习空间,每个孩子都能找到适合自己的注意力支点。

教育的真谛,不在于消灭所有小动作,而在于读懂行为背后的成长密码,当我们用包容的心态搭建支持性环境,用专业的策略提供针对性帮助,那些曾被贴上"不专心"标签的孩子,终将在属于自己的节奏里,绽放出耀眼的光芒。