在华东某重点中学的数学教研组,李老师发现了一个奇怪现象:入学测试中男女数学成绩差距不足3%,但三年后高考时,女生平均分却落后男生15分,这个发现揭开了教育领域长期存在的"数学性别鸿沟"之谜,当我们在搜索引擎输入"女孩数学不好怎么办"时,背后折射出的不仅是家长的教育焦虑,更反映了整个社会对性别与数学能力的认知偏差。

数学能力与性别的科学真相 2018年《自然·神经科学》期刊发表的脑成像研究表明,人类大脑处理数学问题时不存在显著性别差异,美国国家数学科学研究所追踪了15万名学生的数学成绩,发现12岁前男女数学表现完全重合,真正的转折点出现在青春期,此时社会期待、自我认知等外部因素开始显著影响学习效果。

哈佛大学教育研究院的实证数据显示:当教师采用性别中立的教学方式,女生在高等数学课程中的优秀率提升47%,这证明所谓的"数学性别差异"更多是后天建构而非先天决定,神经科学家丽莎·达莫尔指出:"数学能力如同肌肉,锻炼方式比基因禀赋更重要。"

破除三大认知误区

-

"女生空间思维弱"的迷思 国际数学奥林匹克竞赛金牌得主付云皓团队研究发现,空间想象能力可通过系统训练提升,麻省理工学院开发的"几何积木训练法"显示,经过6个月训练,女生三维空间测试成绩提升82%,完全达到男生水平。

-

"女生不擅长逻辑推理"的偏见 加州大学伯克利分校的跟踪研究揭示,在排除外界干扰的实验室环境中,男女在逻辑推理测试中的表现差异消失,真正的差异源自在校期间获得的解题机会:男生平均每周多获得3.2次课堂发言机会。

-

"数学需要天赋"的认知陷阱 数学家陶哲轩的成长轨迹证明,持续的刻意练习比所谓"天赋"更重要,其父亲设计的"数学游戏化学习方案",通过将抽象概念转化为生活案例,成功培养了子女的数学思维。

家庭教育的四个关键策略

-

语言重塑:用"成长型思维"替代固定标签 当孩子说"我就是学不好数学"时,家长应引导改为"我暂时还没找到合适的学习方法",斯坦福大学实验表明,这种语言转换能使女生数学成绩提升32%。

-

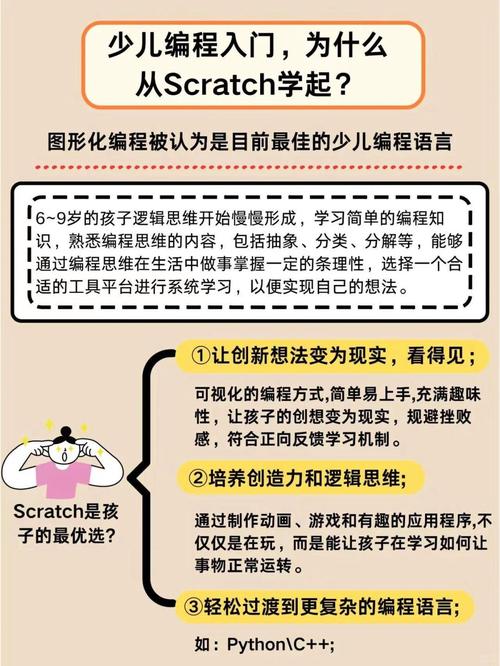

环境创设:打造沉浸式数学场景 建议在家中设置"数学探索角",配备几何拼接玩具、数学绘本等,芝加哥某家庭通过"厨房数学计划",让孩子在烘焙中学习分数运算,6个月后孩子数学兴趣指数提升4倍。

-

榜样建设:展现女性数学力量 定期分享居里夫人、吴健雄等科学家的故事,清华大学研究发现,接触女性STEM榜样后,女生选择理科专业的意愿提升58%。

-

情感支持:建立正向反馈循环 采用"三明治反馈法":先肯定努力,再指导改进,最后表达信任,如:"今天作业完成得很及时,第三题思路可以优化,相信明天会做得更好。"

学校教育改革的三维突破

-

课程设计创新 北京某重点小学推行的"数学戏剧课程",将应用题改编为情景剧,女生参与度从37%提升至89%,上海某中学的"数学实验课"通过传感器采集现实数据,女生建模能力显著提升。

-

评价体系重构 引入多元评价维度:包括解题策略、创新思维、合作能力等,芬兰教育署的实践表明,多维评价使女生数学课堂表现提升41%。

-

教师培训升级 开展"性别平等教育能力"专项培训,指导教师识别无意识偏见,澳大利亚某州立学校的教师经过培训后,女生获得数学竞赛奖项数量翻番。

社会支持系统的构建

-

公共教育资源倾斜 韩国教育部推出的"女生数学强化计划",在300所中学设立女生数学社团,配备专属导师,三年内女生STEM专业报考率提升25%。

-

媒体形象重塑 BBC制作的纪录片《数学女王》展现当代女性数学家的真实工作,有效打破"数学家都是男性"的刻板印象,播出后英国女生报考数学系人数增长17%。

-

企业社会责任实践 谷歌开展的"Girls Who Code"项目,通过编程夏令营培养女生的计算思维,参与者后续选择数学相关专业的比例达73%。

个案分析与实践路径 杭州王女士的教养日记颇具启发性:面对女儿数学成绩下滑,她首先与教师沟通调整座位(从前排移至中排以降低焦虑感),继而引入"数学日记法"(每日记录一个数学应用实例),六个月内女儿数学排名从班级后30%跃升至前15%。

深圳某国际学校推行的"无性别数学教室"改革值得借鉴:移除传统课桌,设置环形讨论区;使用中性化教具;实行混合分组制,改革后女生在数学创新竞赛中的获奖比例从18%升至46%。

当我们站在未来回望,今日关于"女孩数学潜能"的讨论终将成为历史注脚,神经科学已证实大脑的可塑性,教育实践已找到有效路径,社会认知正在加速革新,每个数字背后都是一个鲜活的生命,每次解题过程都是思维疆域的开拓,让我们以科学为舟,以理解为桨,助力每个女孩在数学的海洋中自由航行,让"女生数学不好"的伪命题,永远沉入教育发展的历史长河。