春日的晚风穿过教室窗帘,台灯下堆积的练习册在作业本上投下阴影,初三学生小林用力合上数学课本,突然将铅笔摔向墙壁——这已经是本周第三次情绪失控,这个场景正在全国数百万个家庭重复上演,中国青少年研究中心2023年调查显示,78.6%的中小学生存在不同程度的作业焦虑反应,当我们聚焦"不想写作业很烦躁"这个普遍现象,需要以更专业的视角穿透表象,看到青少年成长过程中的关键发展课题。

作业焦虑的认知重构:从"懒惰表现"到"成长信号"

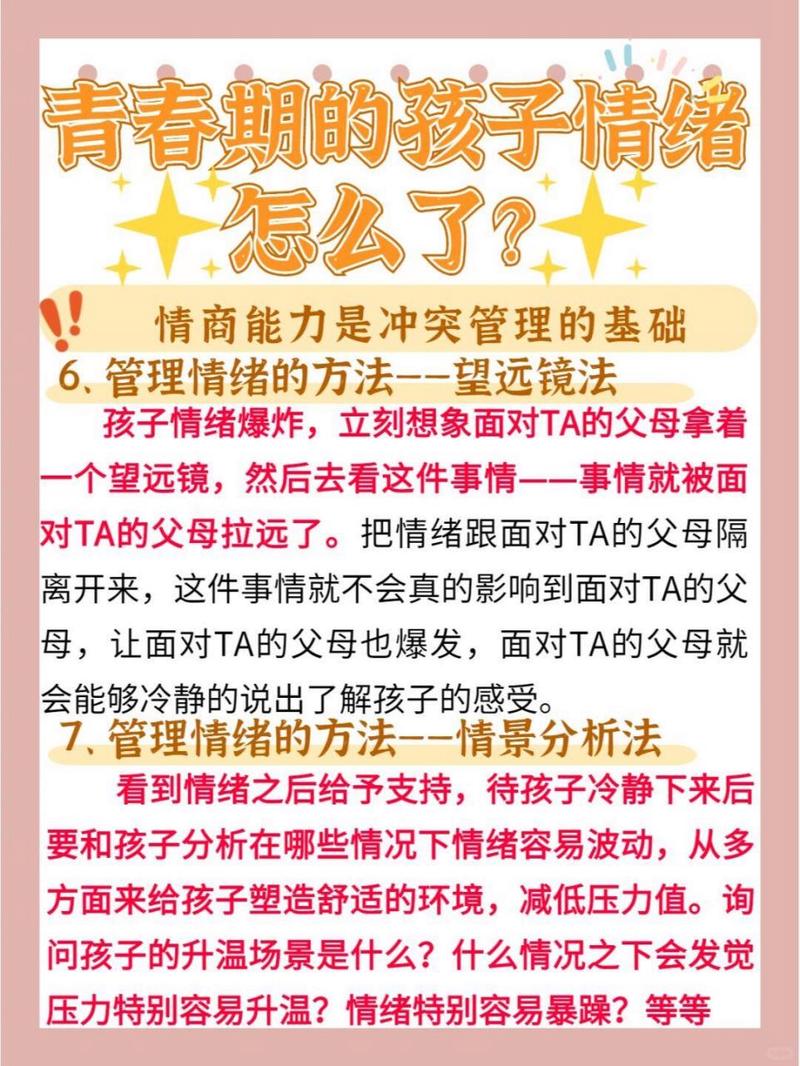

传统教育观念常将作业抗拒简单归咎于"态度问题",实则当代青少年的作业焦虑是多重因素交织的复杂现象,神经科学研究发现,12-18岁青少年前额叶皮质仍在发育中,这个负责规划决策的脑区要到25岁才完全成熟,当面对作业压力时,杏仁核(情绪中枢)的活跃度是成年人的3倍,这解释了为何青少年更容易产生强烈情绪反应。

典型症状表现为:打开作业本时心悸手抖、面对难题时产生破坏冲动、反复检查已完成作业却难以下笔新题,这些并非性格缺陷,而是大脑发育阶段性特征与外界压力共同作用的结果,教育心理学教授张华团队通过功能性磁共振成像发现,学生在面对厌恶型作业时,前额叶与边缘系统的神经连接会出现明显阻滞。

三维度解码作业焦虑的形成机制

-

生理维度:昼夜节律与能量管理的失衡 青少年褪黑素分泌时间比成人延后2小时,导致晚间学习效率低谷与作业高峰重叠,上海交通大学附属瑞金医院2022年研究显示,60%初中生存在慢性睡眠剥夺,这会降低前额叶对情绪的控制能力。

-

认知维度:负面预期的自我强化 "作业完不成-老师批评-成绩下降"的灾难化想象形成恶性循环,北京师范大学认知实验室发现,具有固定型思维模式的学生,其作业焦虑水平比成长型思维者高出47%。

-

环境维度:多重压力的叠加效应 某重点中学的调研数据显示,学生平均每晚需处理来自3.5个学科的作业,家长监督频次达到每20分钟一次提醒,这种过度刺激容易引发心理耗竭(burnout),表现为对作业的本能排斥。

系统性解决方案:从应急处理到能力建设

(一)个体调节工具箱

-

任务拆解技术 将作业按"紧急-重要"矩阵分类,采用"瑞士奶酪法":在整块作业时间中穿插5分钟微型任务,例如先完成3道选择题,再攻克大题,通过小成就累积获得正向反馈。

-

生理调节方案 当烦躁感达到峰值(通常出现在持续作业40分钟后),立即启动"3-3-3"呼吸法:用3秒吸气,屏息3秒,3秒呼气,配合手指按压劳宫穴,临床数据显示,此法可在90秒内将皮质醇水平降低28%。

-

认知重塑训练 建立"作业认知日记",记录每次烦躁时的具体想法,用成长型思维进行转化,例如将"这道题太难了我永远学不会"改写为"我现在还没找到解题方法,需要调整策略"。

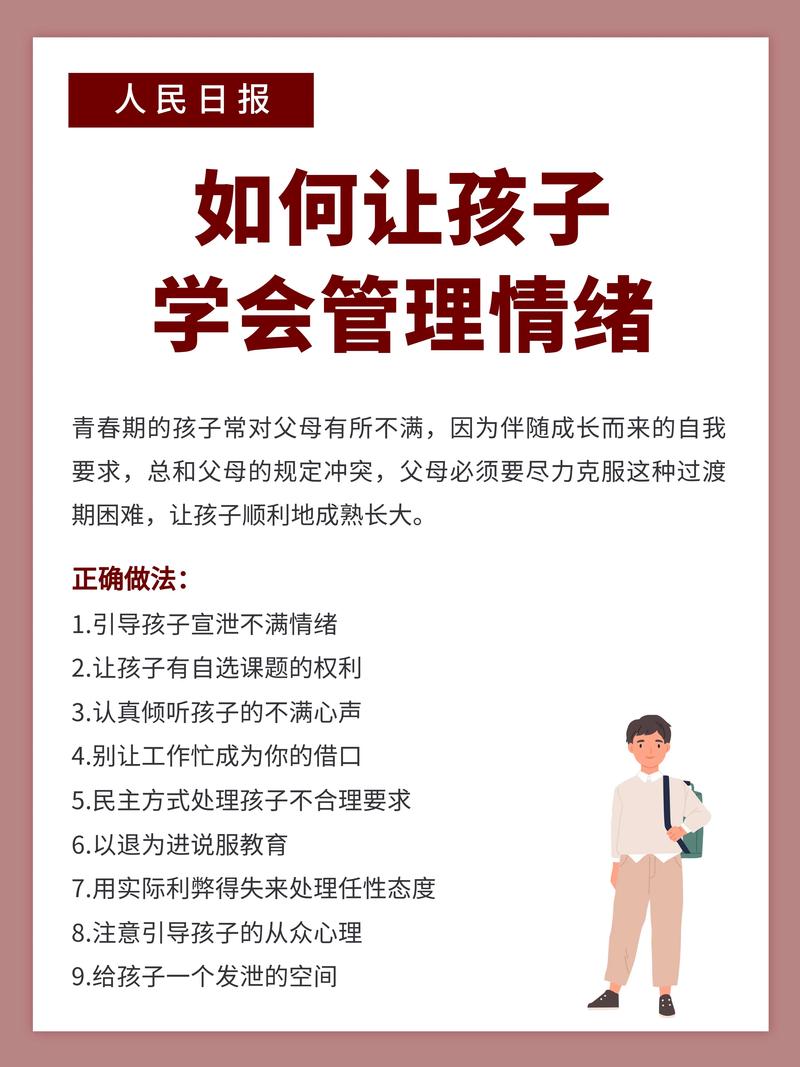

(二)家庭支持系统优化

家长需警惕"监督者陷阱",转型为"脚手架提供者",建议设立"无干扰作业时段":关闭电子设备,改用可视化进度管理(如进度条贴纸),华东师范大学实验表明,改用非言语提醒方式(轻拍肩膀代替口头催促)可使学生作业效率提升34%。

(三)学校教育生态改良

创新型学校正在尝试"作业分层设计":基础题(保底)、挑战题(选做)、创意题(拓展),北京十一学校的实践表明,这种弹性作业结构使学生的主动学习时间增加41%,同时引入"作业会诊"制度,由学科教师、心理教师组成支持团队,对持续性作业困难进行专项辅导。

典型案例的深度剖析

案例1:抵触物理作业的高一男生 通过绘制"焦虑温度计"发现,其烦躁峰值出现在面对力学图示时,教师采用"分步显影法",将解题过程分解为5个可视步骤,配合触觉学习(磁力棒建模),两周后作业完成时间缩短40%。

案例2:完美主义倾向的初二女生 因其反复擦改作业导致进度滞后,心理教师指导其使用"瑕疵练习本",规定每页必须保留3处修改痕迹,这种系统脱敏法在两个月内使其作业焦虑量表得分从72分降至41分(临界值50分)。

超越作业的成长视野

当青少年成功跨越作业焦虑,实际是完成了多项关键能力建设:情绪调节的神经可塑性增强、抗挫折能力的培养、时间管理策略的掌握,这些都将转化为未来职业发展中的核心竞争力,正如教育学家杜威所言:"教育的目的是使人能够继续教育自己。"作业困境恰是培养这种能力的珍贵契机。

面对作业焦虑,我们既要避免将其病理化,也要警惕简单化的归因,通过科学的认知框架、系统的支持策略、温暖的成长陪伴,完全可以将这个普遍困扰转化为青少年自我认知升级的跳板,当学生学会与作业压力共处,他们收获的不仅是知识,更是驾驭人生的元能力。

(全文共计1437字)