数字原住民遭遇工业时代课堂 在各地中小学课堂观察中,近78%的教师反映存在不同程度的手机使用现象,某重点中学的课堂实录显示:45分钟的语文课上,26名学生共计出现43次低头查看手机的动作,这种普遍存在的"课堂低头族"现象,折射出当代教育面临的深层结构性矛盾,当数字原住民遭遇工业时代的教育模式,当移动互联技术碰撞传统教学场域,我们需要超越简单的纪律管控思维,从教育生态重构的视角审视这一现象。

现象解构:多维视角下的深层动因 (1)教育方式错位:单向灌输与主动探索的失衡 当前课堂仍普遍存在"教师讲-学生记"的被动学习模式,某省教科院调查显示,67%的高中生认为课堂内容与个人兴趣存在明显偏离,82%的学生表示更愿意通过短视频获取新知识,这种认知代际差异导致:当教师仍在按部就班讲解教材时,学生早已习惯通过智能终端即时获取信息,某历史教师的困惑颇具代表性:"当我讲到虎门销烟时,学生已经通过手机查到了林则徐后人的现状。"

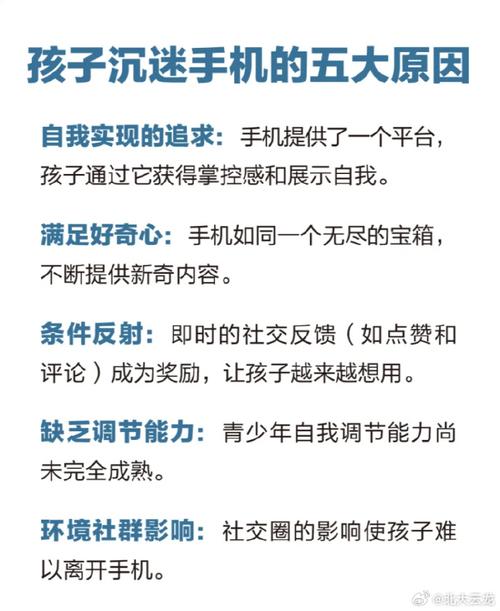

(2)家庭情感缺失与心理代偿 留守儿童群体中高达92%的手机持有率,城市双职工家庭子女日均2.7小时的独处时间,这些数据背后是青少年普遍的情感需求缺口,心理咨询案例显示:多数课堂玩手机的学生都存在现实社交障碍,转而通过虚拟社交获得存在感,某初三女生坦言:"在班级群里发消息获得的点赞,比现实中交朋友容易得多。"

(3)即时反馈机制与心理依赖的形成 神经科学研究表明,手机应用设计的即时奖励机制(如点赞、升级、成就徽章)会刺激多巴胺分泌,形成类似成瘾的依赖模式,教育心理学实验显示:青少年对手机消息的响应速度比成年人快0.3秒,戒断反应强度是成年人的2.4倍,这种生理层面的成瘾机制,使得传统说教式管理收效甚微。

(4)刚性管控与柔性引导的博弈 某重点中学"手机入校即没收"政策实施后,学生群体中催生出"替身机"(备用机上交,常用机隐藏)、"机壳分离"(仅交手机壳)等十余种应对策略,这种"猫鼠游戏"不仅消耗教育管理资源,更导致师生关系恶化,教育管理者需要反思:当技术发展使微型设备越来越隐蔽时,堵截策略是否具有可持续性?

破局之道:教育生态系统的协同进化 (1)教学范式的数字化转型 北京某实验中学的"无界课堂"项目证明:将手机转化为学习工具可显著提升参与度,在"城市交通优化"课题中,学生通过手机实时采集交通数据,使用建模软件进行分析,课堂角色从被动听讲者转变为主动研究者,这种PBL(项目式学习)模式使手机使用时长中的学习占比从12%提升至68%。

(2)家校共育的情感重建 深圳某学校的"家庭数字契约"实践表明:当家长承诺每天1小时深度陪伴,学生自愿减少娱乐性手机使用的比例达81%,心理教师指导开展的"家庭共厨日""亲子运动打卡"等活动,有效填补了青少年的情感空洞,数据显示,参与家庭的学生课堂专注度提升37%,师生冲突减少64%。

(3)认知神经科学的干预应用 借鉴游戏化学习理论,某师范院校研发的"知识解锁"系统将课程内容设计成闯关模式,学生在课堂通过回答问题积累积分,兑换实体奖励,该系统试点班级的课堂参与度从58%提升至89%,违规使用手机现象下降73%,这种符合青少年认知特点的设计,实现了注意力的正向引导。

(4)管理智慧的制度创新 上海某中学推行的"弹性管理"制度值得借鉴:设立课堂手机驿站,学生可选择自愿寄存;开发校园局域网学习平台,允许限定时间内使用教育APP;成立由学生自治的"数字素养委员会",自主制定使用公约,这种尊重与信任并重的管理模式,使违规使用率下降56%,学生自我管理能力显著提升。

未来图景:构建数字时代的育人新生态 教育工作者需要清醒认识到:手机沉迷本质上是传统教育模式滞后于技术发展的综合征候,破解困局的关键不在于消灭技术,而在于重建符合数字时代特征的教育生态,这需要教师从知识传授者转型为学习设计师,家长从监管者进化为成长合伙人,学校从管理主体转变为赋能平台,当教育真正尊重青少年的认知规律,满足其发展需求,手机将不再是课堂的敌人,而可能成为连接现实与未来、个体与世界的认知桥梁。

在这场静默的教育革命中,我们既需要正视代际认知差异带来的挑战,更要保持对教育本质的坚守,正如杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"唯有构建真实而有温度的教育现场,才能让年轻一代自愿放下虚拟世界的诱惑,在真实互动中发现知识的力量,在共同成长中体会生命的丰盈,这或许才是化解手机困局的根本之道。