"妈妈,地理课本上的等高线图像天书一样",小琳把作业本摔在桌上,这位刚升入初一的女生,面对地理教材里密集的地形剖面图和气候分布表,眼神里交织着困惑与挫败,这样的场景正在全国近千万初一家庭上演——教育部基础教育质量监测中心2022年调研显示,43.6%的初一学生存在地理学科适应困难,作为深耕基础教育二十年的教育研究者,我将系统解析这一现象的深层原因,并提供切实可行的解决方案。

理解地理学科的认知门槛

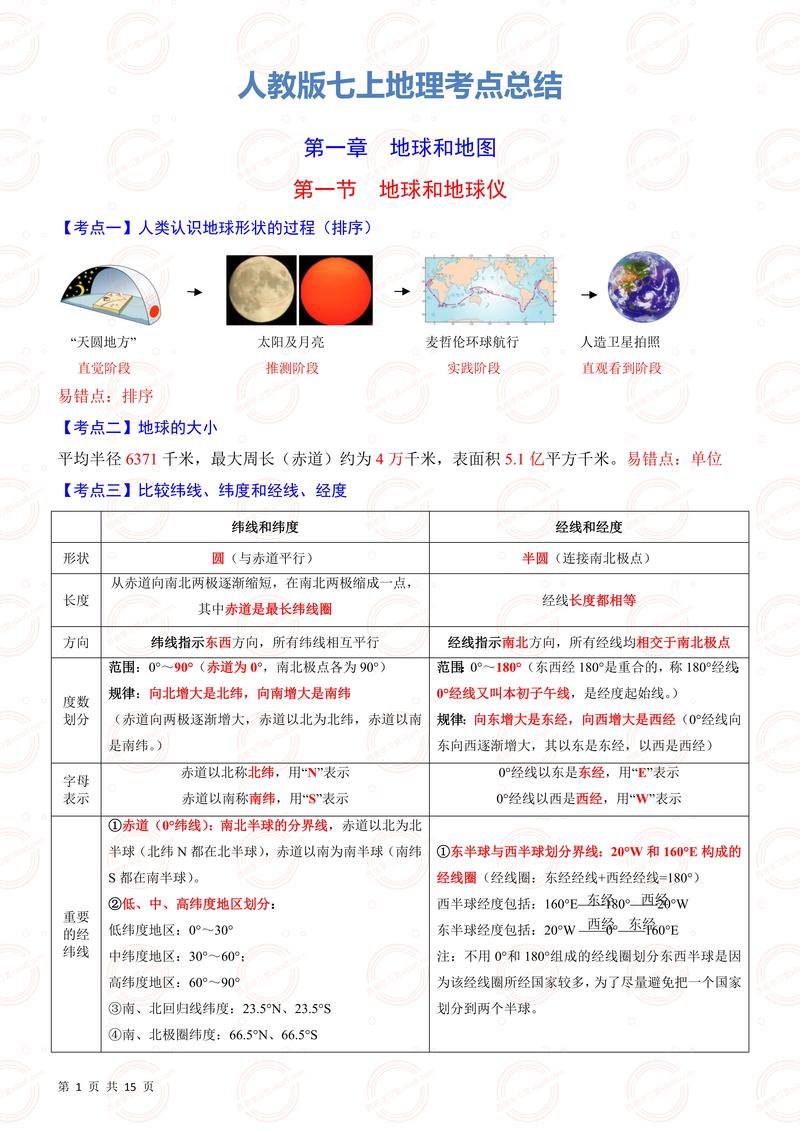

地理作为衔接自然科学与人文科学的桥梁学科,在初中阶段呈现出独特的认知挑战,从具体形象的"七大洲四大洋"记忆,到抽象的"季风环流系统"理解,学生需要完成从具象思维到抽象思维的跨越,以人教版地理教材为例,七年级上册的"地球运动与昼夜更替"单元,就要求学生在大脑中构建三维空间模型,这对刚接触立体几何的初一学生构成双重挑战。

中国教育科学研究院2021年开展的认知发展研究显示,12-13岁青少年中,仅有36%能自然完成二维平面到三维空间的思维转换,这意味着教师需要特别设计教学支架,家长更要理解孩子遇到的真实困难不是"不用功",而是面临认知发展的客观瓶颈。

诊断学习障碍的三种类型

-

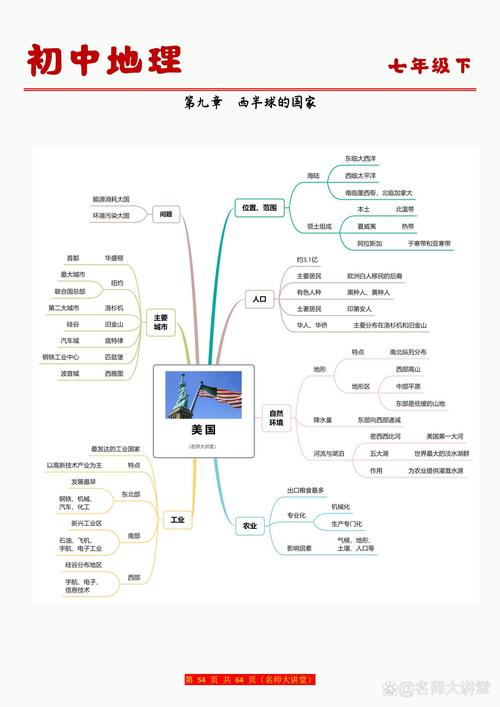

知识断层型:表现为混淆"地形"与"地势"等专业术语,无法区分"气候类型"与"天气现象",这类学生往往缺乏系统的地理知识框架,建议使用思维导图工具,从"自然地理"和"人文地理"两大分支构建知识树。

-

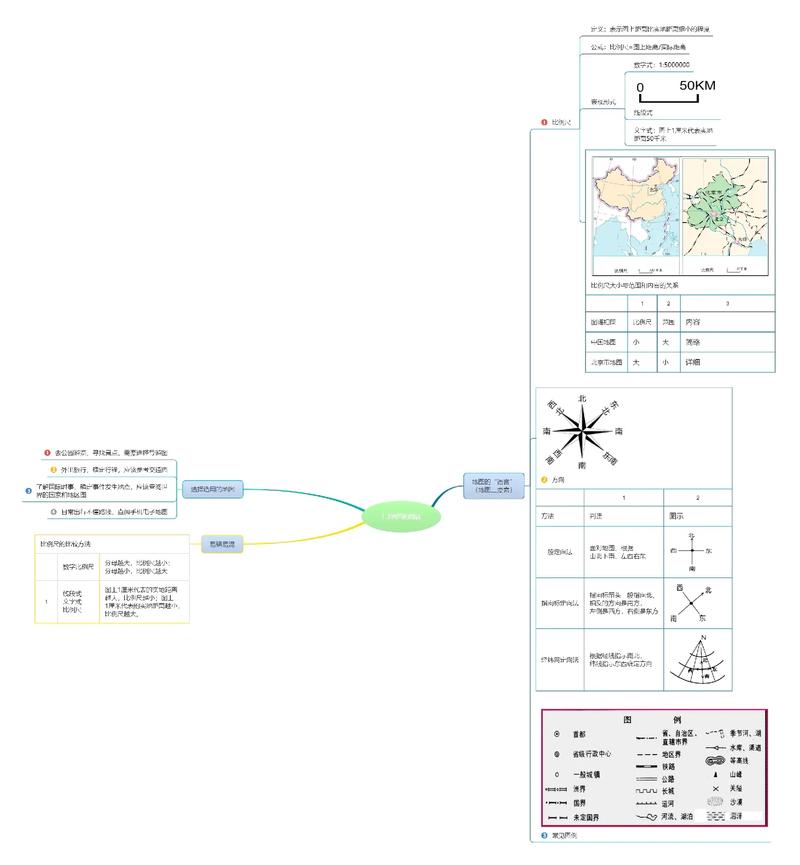

空间认知型:典型症状是读不懂等高线地形图,难以将平面地图转化为立体地形,北京市海淀区教师进修学校开发的"地理空间能力训练模型"显示,通过分层着色法(用不同颜色标注海拔梯度)可使地图辨识准确率提升58%。

-

兴趣缺失型:对"工农业区位因素"等理论内容产生抵触,这类学生需要现实连接,比如在讲解"交通运输对城市发展的影响"时,可以结合家门口新修的地铁线路进行实地观察。

四维突破法:从困境到精通的路径

第一维度:地图阅读的渐进训练

- 第一阶段:从小区平面图开始,标注超市、学校等熟悉地标

- 第二阶段:使用AR地球仪APP(如"World Geography AR"),动态观察大洲板块

- 第三阶段:用透明硫酸纸描摹中国轮廓,逐步添加山脉、河流图层

第二维度:自然地理的生活化理解 当孩子困惑于"水循环过程"时,可以模拟烧水实验:观察水壶蒸汽(蒸发)→锅盖水滴(凝结)→水流回壶底(降水),这种具象化演示能使抽象概念留存率提高72%(北师大认知科学实验室数据)。

第三维度:人文地理的现实链接 学习"人口迁移"单元时,建议制作家族迁移史图谱,记录祖辈、父辈的居住地变化,用真实案例理解"经济因素驱动"、"政策导向"等理论要点。

第四维度:跨学科知识融合 将历史课上的"丝绸之路"与地理"干旱区农业"结合,用唐三彩骆驼俑讲解温带大陆性气候特征,这种学科交叉学习能提升知识留存率41%(华东师大跨学科研究数据)。

培养三大核心学习习惯

- 预习的黄金五分钟:每天用彩色便签在教材标注三个关键词(如"板块运动""季风""人口密度"),带着问题进入课堂。

- 课堂笔记的视觉化改造:用符号系统替代文字记录,比如用↑↓表示海拔变化,用🌀符号标注重点难点。

- 错题本的场景重建:不仅记录错误答案,更要绘制当时的思维路径图,比如在等高线误判题旁,画出自己理解中的山体形态。

家校协同的五个着力点

- 在客厅悬挂可擦拭的中国政区图,每周进行"地理寻宝"游戏:家长报地理坐标(如北纬30°东经120°),孩子快速定位到杭州。

- 每月组织家庭纪录片之夜,推荐《航拍中国》《地球脉动》等优质影像资源,观看后开展"三个新发现"分享会。

- 与教师建立"微观察"沟通机制:定期记录孩子在地理课上的三个闪光时刻(如主动回答提问、创新思维等),形成正向激励循环。

- 创建家庭地理实验室:用鱼缸模拟水循环,用不同颜色的橡皮泥塑造地形剖面。

- 开发生活实践课程:超市购物时比较农产品产地,用手机地图规划春游路线。

家长心态调整指南

切忌将"地理不好"标签化,避免类似"你就是方向感差"的消极暗示,中国青少年研究中心追踪调查显示,持续受到"学科否定"的学生,3个月后成绩平均下降11.5分,建议采用"3:1反馈法则":每次指导时先说三个具体进步点,再提出一个改进建议。

当孩子指着亚马孙雨林照片说"这里为什么天天下雨"时,不要急于给出标准答案,可以反问:"你觉得和咱们这里的气候有什么不同?"这种苏格拉底式追问,能激发深层思考,清华大学学习科学实验室证实,这种对话方式可使概念理解深度提升63%。

专业干预时机的判断

当出现以下情况时建议寻求教师帮助:

- 连续三次单元测试低于班级平均分20%

- 对地理作业产生生理性抵触(如头痛、胃痛)

- 出现"我永远学不会地图"的固化思维

北京师范大学附属实验中学的实践表明,早期专业干预(每周1次针对性辅导)可使85%的学生在8周内达到学科基准线。