厌学不等于人生失败

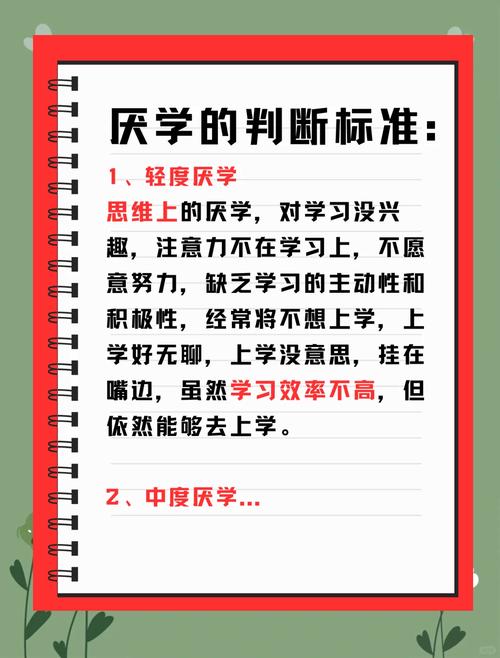

当14岁的小林第三次逃学被班主任发现时,他的母亲在办公室里崩溃大哭:"这孩子不上学以后能干什么?"这个场景折射出当前社会对青少年教育的普遍焦虑,初二阶段的厌学现象正以每年3%的增速蔓延,2023年全国基础教育质量监测数据显示,14-15岁学生群体中存在明显厌学倾向的比例已达21.7%,但我们需要清醒认识到,这个特殊年龄段的厌学行为,本质是青少年在成长转折期发出的求救信号。

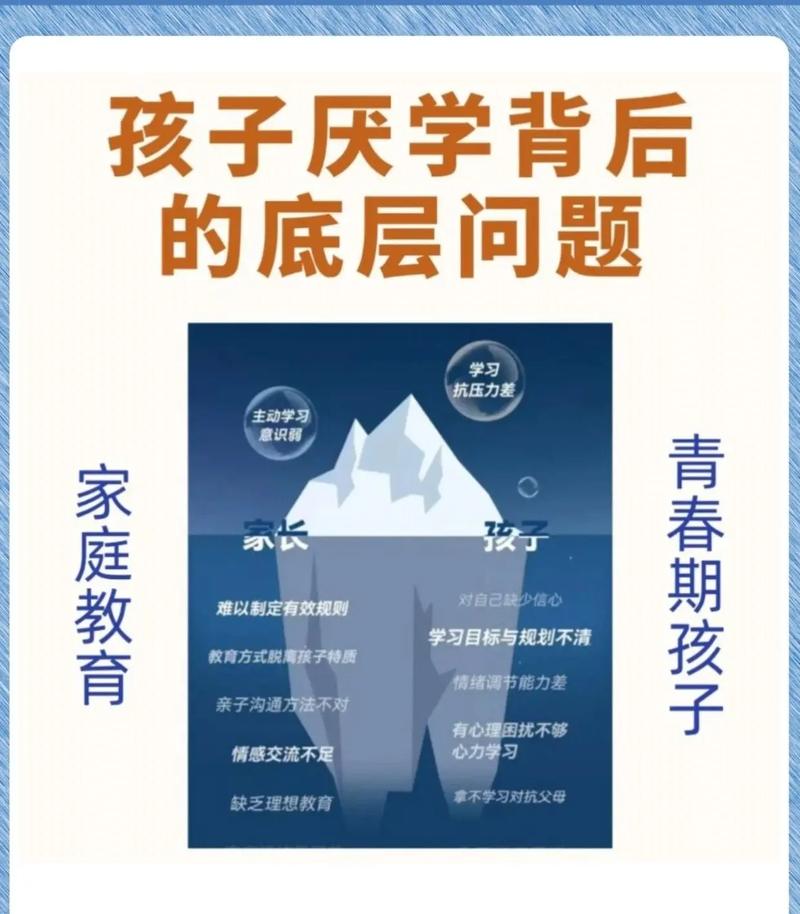

教育心理学研究表明,初二学生的认知发展正处于皮亚杰理论中的形式运算阶段过渡期,他们开始形成抽象思维能力,但情绪管理能力尚不成熟,这个阶段产生的厌学情绪,往往是多重因素交织的结果:既有青春期自我意识觉醒带来的身份困惑,也有现行教育体系与个体发展节奏的错位,还包括家庭教育方式与青少年心理需求的冲突。

破译厌学密码:多维度的归因分析

在北京市某重点中学的心理咨询室档案中,一位初二女生这样写道:"每天重复着教室-食堂-宿舍的三点一线,我像被困在玻璃罩里的蝴蝶,看得见天空却找不到出口。"这种存在主义式的迷茫,揭示了标准化教育模式与个性化发展需求的深层矛盾。

从神经科学角度看,14岁左右青少年前额叶皮层发育尚未完善,导致其决策控制能力较弱,而边缘系统发育成熟使得情绪波动剧烈,这种生理发育的不平衡,使得他们面对学业压力时更容易产生逃避反应,某三甲医院青少年门诊数据显示,因学习焦虑引发躯体化症状(头痛、腹痛等)的就诊量在初二阶段达到峰值。

家庭教育方式的代际冲突同样不容忽视,2023年中国家庭教育现状调查显示,62%的家长仍采用"打击式教育",38%的初中生表示"父母从不认真听我说话",当家庭沟通渠道堵塞,学校又难以提供个性化关怀时,厌学就成为青少年对抗系统压力的消极方式。

教育新图景:八条突围路径的实践探索

职业教育早规划

在德国双元制教育模式启发下,我国现代学徒制试点已覆盖23个省份,某职业技术学校烹饪专业的李同学分享:"当初离开普高时觉得人生完了,现在能在米其林餐厅实习,才发现条条大路通罗马。"职业院校的"3+2"贯通培养、企业定向班等模式,为动手能力强的学生开辟了新赛道。

兴趣特长专业化

杭州某中学建立的"创客空间"培养出全国机器人大赛冠军团队,成员小王坦言:"组装机器人时的专注,让我重新找到了学习的感觉。"艺术、体育、科技等特色学校的存在,证明兴趣可以转化为专业竞争力。

社会实践教育

"在云南支教的半个月,比坐在教室三年更让我理解什么是责任。"参加青少年志愿服务项目的陈同学说,研学旅行、社会调查、公益实践等体验式学习,能重建青少年与真实世界的连接。

教育共同体构建

深圳某实验学校推行的"家长-教师-学生成长三角"计划,通过定期三方会谈制定个性化成长方案,使该校学生流失率下降40%,这种协同育人模式有效缓解了教育过程中的结构性矛盾。

阶段性休学调整

心理咨询师张老师建议:"有时候暂停是为了更好出发。"科学规划的休学期可以包含心理辅导、职业体验、户外拓展等内容,成都某教育机构设计的"间隔月"项目,帮助87%的参与者成功重返校园。

在线教育新形态

借助国家中小学智慧教育平台,偏远地区学生也能享受优质资源,北京某重点中学开展的线上线下混合式教学,允许学生自主安排30%的学习时间,这种弹性化设置显著提升了学习积极性。

特殊教育支持

对于存在阅读障碍、注意力缺陷的学生,上海某学校的资源教室配备专业辅导教师,通过感统训练、认知行为疗法等干预手段,帮助特殊需求学生重拾学习信心。

家庭教育重构

"父母学堂"培训过的家庭,亲子冲突发生率降低65%,教育专家建议家长掌握"积极倾听""非暴力沟通"等技巧,将家庭角色从"监督者"转变为"成长伙伴"。

制度突围:教育生态的系统性变革

芬兰教育改革的经验表明,推迟学科分流至16岁、增加选修课比重、取消标准化考试等举措,能有效缓解青少年的成长焦虑,我国新修订的《职业教育法》明确职业教育与普通教育的同等地位,为人才成长打开"立交桥"。

某省教育厅推出的"初中生发展指导计划",要求学校配备专职生涯规划师,建立学生成长档案,这项政策实施后,该省初中辍学率下降2.3个百分点,这些制度创新正在重塑教育的底层逻辑:从筛选淘汰转向支持成长。

未来已来:重新定义成功人生

站在教育变革的历史节点,我们需要以更开阔的视野审视成长路径,短视频创作者小吴只有初中学历,但他的科普账号拥有300万粉丝;00后汽修工小刘在国际技能大赛摘金,被企业高薪聘请,这些案例都在改写成功的定义。

教育的目的不是制造标准化产品,而是帮助每个生命找到绽放的方式,当社会能宽容"慢生长"、欣赏"不同步"、鼓励"再出发",初二教室里的迷茫少年终将发现:人生是旷野而非轨道,暂时的停顿或许正是为了寻找更适合自己的方向。

(全文共1782字)