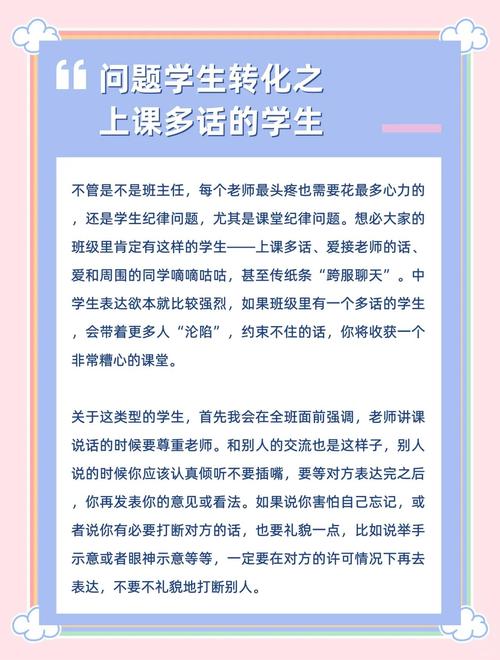

在基础教育阶段,几乎每个班级都会存在这样的学生:他们总在课堂讨论的间隙与邻座窃窃私语,在教师转身写板书时传递小纸条,甚至会在集体诵读时突然迸发出与教学无关的议论,这些被贴上"多动症""纪律差"标签的"小话痨",其行为背后往往蕴含着复杂的身心发展密码,当我们摒弃简单的纪律惩戒视角,转而以教育生态学的眼光审视这一现象,会发现课堂私语行为恰似一面多棱镜,折射出儿童成长过程中认知发展、情感需求与社会化进程的深层互动。

生理发育与认知发展的阶段性特征

大脑前额叶皮层在儿童期尚未完全髓鞘化,这个负责执行控制功能的脑区要到25岁左右才能发育成熟,这意味着8-12岁的学童在抑制冲动、延迟满足方面存在天然的生理局限,当教师讲授的内容超出或低于其最近发展区时,前额叶的调控功能就会面临挑战,摆弄文具、转头说话等行为本质上是一种自我调节策略——通过感官刺激维持大脑觉醒水平。

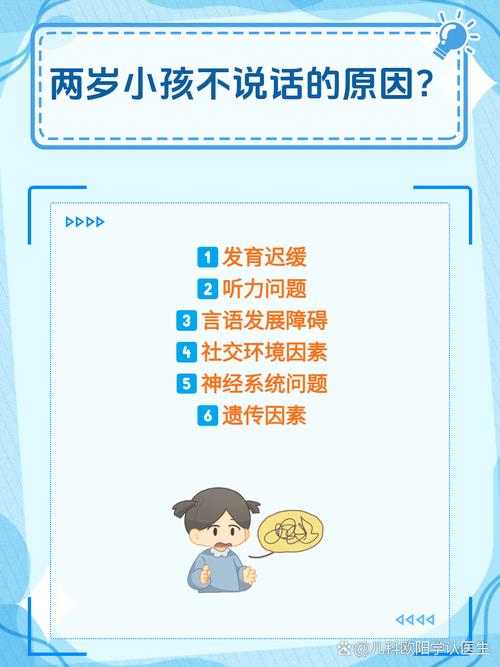

语言中枢的发育高峰恰与基础教育阶段重叠,布洛卡区与韦尼克区的突触修剪过程中,儿童会表现出强烈的语言实践冲动,这种冲动在标准化课堂中往往转化为"插嘴"或"接话"行为,当教师讲解"沉与浮"的科学概念时,某个学生突然高声分享昨天洗澡时的玩具船经历,这实际上是大脑在尝试将新知与既有经验建立联结。

多巴胺奖励机制在儿童行为塑造中扮演关键角色,相较于延迟的学业成就反馈,即时性的同伴互动能更快激活奖赏回路,这种神经机制可以解释为何某些学生明知违反纪律仍难以自控:同伴的眼神交流或会心一笑带来的愉悦感,暂时压倒了规则意识。

课堂生态与教学设计的适配性危机

传统秧田式座位排列客观上创造了私语传播的物理条件,当教师固守讲台进行单向讲授时,后排形成的"三角对话区"往往成为注意力涣散的重灾区,对比实验显示,将课堂组织形式调整为马蹄形或小组岛屿式,可使非必要语言交流减少40%以上。

标准化教学与个性化需求的冲突在当今课堂愈发凸显,某小学的课堂观察记录显示,在教师进行统一讲解时,有语言表达需求的学生平均每3分钟就会产生1次无关发言;而当采用分层任务单与选择性参与机制后,同类行为下降至每15分钟1次,这印证了教学策略与学生认知节奏匹配的重要性。

数字化原住民一代对课堂互动有着全新期待,成长于短视频与即时通讯环境中的Z世代儿童,其注意力维持周期已缩短至8-12分钟,当教师沿用45分钟单向讲授模式时,学生自然会通过自组织对话来填补认知空窗,某初中语文课的对比实验表明,融入多媒体元素的任务驱动式教学可使学生专注时长延长2.3倍。

心理需求与社会化进程的双重投射

在集体环境中,语言交流是儿童建立社会联结的核心媒介,课堂悄悄话往往承担着多重社交功能:分享零食的邀请可能是在试探友谊边界,讨论游戏攻略实则在建构亚文化认同,传递漫画书更可能是在巩固同盟关系,这些看似琐碎的互动,实质上是儿童在操演复杂的社会交往技能。

自我认同危机在青春期前期尤为显著,当某个学生持续以夸张的插话吸引注意时,可能折射出其家庭互动中的情感缺失,个案追踪显示,在实施"每日3分钟专属对话"的家校联动策略后,该生课堂违规发言频率由每节课7.2次降至2.1次,这验证了课堂问题行为与情感补偿需求的正相关。

代际文化隔阂在信息时代被急剧放大,教师视为"无厘头"的网络用语接龙,实则是学生群体建构文化身份的重要仪式,某重点中学的田野调查发现,学生私语中58%的内容涉及流行文化符号,这些交流帮助他们完成从家庭文化到同辈文化的过渡。

当我们拆解课堂私语现象的多维成因,教育者需要建立更具包容性的认知框架:这些"不合时宜"的语言表达,既是儿童认知发展的必经之路,也是课堂教学改革的镜鉴,真正的教育智慧不在于消灭私语,而在于将其转化为促进深度学习的教学资源,通过创设适切的表达渠道、设计梯度化的参与方式、构建支持性的课堂生态,我们完全可以将"问题行为"转化为成长契机,让每个声音都能在教育的交响乐中找到恰当的和弦。