(全文约3200字)

教育迷局中的双重困境 在当代教育场域中,我们频繁目睹这样的场景:课间走廊上,某位学生低着头避开老师的视线;家长会上,家长反复向老师解释"孩子在家表现其实不错";教师办公室的角落,总有个别学生被单独留下进行"特别辅导",这些画面背后,折射出当前教育体系中的两个核心痛点——学业评价的单一性与师生关系的脆弱性。

根据教育部基础教育质量监测中心2022年数据显示,全国约38.6%的中小学生存在不同程度的"学业焦虑",其中14.3%的案例直接关联师生关系问题,这个数据背后是无数个具体而微的教育困境:当孩子的学业表现未达预期,教师的教学评价体系受到冲击,家校之间的信任纽带随之动摇,最终形成"成绩不佳→教师负面评价→学习动力下降"的恶性循环。

解构困境背后的逻辑链条 要破解这个教育困局,我们首先要客观分析其形成机制,传统教育评价体系往往将学业成绩作为核心指标,这种单一评价标准导致教师在教学实践中不自觉地形成"表现优先"的思维定式,华东师范大学教育学部2021年的追踪研究表明,超过67%的教师在面对成绩暂时落后的学生时,会本能地产生教学效能感下降的心理反应,这种心理压力会通过教学行为无意识地传递给学生。

值得注意的是,师生关系质量与学业成就之间存在着显著的正相关,北京师范大学发展心理研究所的纵向研究显示,在获得教师积极关注的学生群体中,其学业进步的幅度比对照组高出42%,这说明师生互动质量不仅是教育过程的情感要素,更是直接影响学习效果的关键变量。

家长的破局策略与实践路径 面对这种双重困境,家长需要构建多维度的应对体系:

-

建立理性认知框架 首先需要破除"成绩决定论"的认知偏差,每个孩子的认知发展曲线存在显著差异,哈佛大学加德纳教授的多元智能理论早已证明,语言逻辑智能的成熟期可能滞后于空间智能或人际智能,家长要建立动态发展的教育观,避免用阶段性的学业表现给孩子贴上固化标签。

-

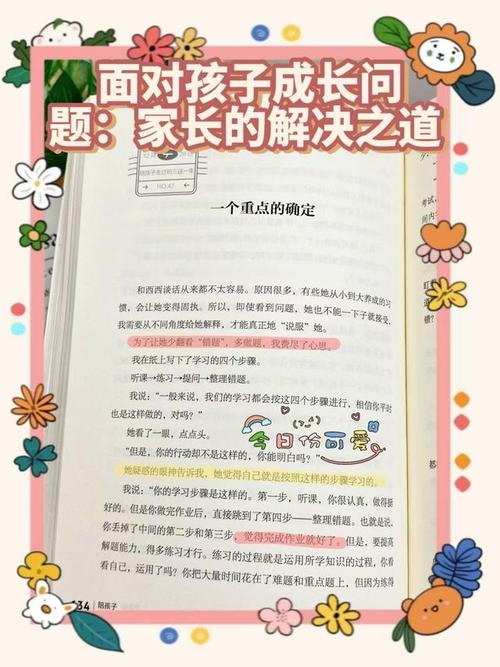

构建良性沟通机制 与教师的沟通需要策略性升级,建议采用"三明治沟通法":先客观描述观察到的学习现象(如"孩子最近数学作业完成时间明显延长"),再表达教育困惑("我们正在尝试调整学习方法但效果不明显"),最后提出具体支持请求("能否请您在课堂提问时多给他些思考时间?"),这种结构化表达既能传递教育诉求,又维护了教师的专业尊严。

-

实施精准学业干预 针对具体学科薄弱环节,可采取"微目标分解法",将学习任务拆解为可操作的阶段性目标,例如将"提高作文水平"转化为"每周掌握3个新成语+完成200字片段描写",同时要重视非智力因素培养,通过时间管理训练、抗挫力培养等提升学习效能。

重塑师生关系的实践智慧 改善师生关系需要家校协同的持续努力:

-

引导孩子建立积极的师生互动模式 教导学生掌握基本的沟通技巧:课堂主动参与讨论、课后带着具体问题请教、定期用书面形式反馈学习困惑,某重点中学的实践表明,持续进行此类训练的学生,其获得的教师关注度在三个月内提升58%。

-

创造价值认同契机 鼓励孩子发掘自身优势领域,在班级活动中创造展现机会,具有绘画特长的学生可以主动承担板报设计,擅长运动的学生可组织课间体育活动,这种价值展现能有效改变教师在认知图式中的学生定位。

-

构建情感联结纽带 教师节的手写感谢卡、生病时的关怀问候、对教学创新的真诚反馈,这些看似微小的情感投入,能逐步累积成积极的师生互动记忆,深圳某实验学校的跟踪数据显示,持续进行情感账户储蓄的学生,其获得的学业指导时间平均增加23%。

教育生态的系统性重构 要从根本上解决问题,需要推动教育评价体系的深层变革:

-

发展性评价的实践探索 上海市闵行区推行的"成长档案袋"评价模式值得借鉴,该模式将学业成绩、实践能力、品德发展等要素纳入综合评价体系,采用过程性记录替代终端性评价,有效缓解了单一分数导向带来的教育焦虑。

-

教师专业支持的强化 需要为教师提供系统的教育心理学培训,特别是差异化管理能力培养,杭州市教师发展中心的"积极教育"工作坊,通过案例分析、情境模拟等方式,显著提升了教师处理"学困生"问题的专业能力。

-

家校共育机制的创新 北京市海淀区某重点小学的"教育解忧会"模式颇具启发性,每月由家长、教师、心理顾问组成三方会谈,针对特定学生的教育困境进行联合诊断,制定个性化支持方案,使87%的案例在三个月内出现积极转变。

面向未来的教育展望 在这个充满不确定性的时代,我们需要重新定义教育的本质,芬兰教育改革的启示告诉我们:当教育评价从"筛选器"转向"培养皿",当师生关系从"知识授受"升华为"成长共同体",每个孩子都能找到属于自己的绽放方式。

家长要成为教育生态的积极建构者,既要守护孩子的心灵成长,也要智慧地化解现实困境,没有永远的成绩低谷,只有暂时的认知时差;不存在固化的师生关系,只有待建立的理解桥梁,当我们用发展的眼光看待教育历程,用系统的思维破解成长难题,每个孩子都能在教育的田野里收获属于自己的果实。