当阅读成为"战役":当代家庭的普遍困境

在北京某重点小学的家长会上,一位五年级班主任展示的调研数据引发热议:班级中每天坚持自主阅读30分钟以上的学生仅占23%,而每周阅读量不足1小时的学生比例高达41%,这个缩影折射出当代家庭教育中普遍存在的阅读困境——当家长捧着经典名著希望与孩子分享时,常常遭遇孩子抗拒的眼神;当精心选购的书籍落满灰尘,取而代之的是闪烁的电子屏幕;当"多读点书"的叮嘱演变成家庭战争的导火索,无数家长陷入焦虑与困惑。

上海家庭教育研究中心2023年发布的《青少年阅读行为白皮书》显示,我国7-15岁儿童日均纸质阅读时长已降至19分钟,较五年前下降37%,更值得关注的是,有68%的家长采用过强制阅读措施,但其中83%表示收效甚微,这些数据背后,隐藏着传统教育方式与数字时代成长环境的深层冲突。

解构"不爱读书":超越表象的深层剖析

(一)生理密码:大脑发展的关键窗口

儿童神经科学的最新研究表明,9-12岁是前额叶皮层发育的关键期,这个掌管自控力和注意力的脑区尚未成熟,当家长要求孩子安静阅读时,本质上是在挑战其生理局限,就像要求幼儿完成马拉松般不切实际,强制阅读只会加剧神经系统的抗拒反应。

典型案例是广州某私立学校的"阅读困难生"小明,经专业机构评估,这个被贴上"厌学"标签的男孩实际存在视觉追踪障碍,普通书籍的行间距和字体大小都超出了他的视觉舒适区,针对性改用大开本、图文结合的读物后,小明的阅读时长从5分钟逐步延长至25分钟。

(二)心理迷局:被误解的阅读动机

美国教育心理学家德西(Deci)的自我决定理论揭示,真正的阅读动力源于内在需求的满足,现实中,许多家长将阅读异化为任务:规定书目、撰写读后感、打卡监督,这些外在控制恰恰消解了阅读本身的愉悦感,就像给玫瑰花绑上刻度尺,每日测量生长进度,最终只会让美丽的花朵枯萎。

杭州某教育机构跟踪调查显示,在自由选书、无任务压力的实验组,学生的年阅读量达到对照组的2.3倍,这个数据颠覆了传统认知——当卸下功利性期待,阅读反而能释放出惊人能量。

(三)家庭生态:被忽视的环境塑造

香港中文大学家庭教育研究所的对照实验揭示,家庭藏书量500本以上的孩子,自主阅读频率是藏书量50本以下家庭的4.8倍,更发人深省的是,家长自身阅读习惯的影响力远超说教——父母日均阅读1小时的家庭,子女阅读时长平均达到42分钟。

深圳某互联网高管家庭的案例颇具启示,父亲将客厅改造成家庭图书馆,每晚7-8点设为"无电子产品时段",最初两个月收效甚微,但坚持半年后,孩子自发形成阅读习惯,甚至主动组织家庭读书会,这个转变证明:环境浸润远比言语说教更具持久影响力。

破局之道:构建可持续的阅读支持系统

(一)空间再造:从"书房"到"阅读场域"

- 建立"触手可及"的阅读角:在儿童房、客厅、阳台等高频活动区域设置微型书架,搭配符合人体工学的阅读家具,日本早稻田大学的研究表明,书籍获取的便利性可提升47%的阅读概率。

- 打造"感官友好"环境:采用4000K暖白光照明,控制环境噪音在45分贝以下,保持25℃左右的适宜温度,台湾某小学的实践数据显示,优化后的阅读空间使学童专注时长平均延长18分钟。

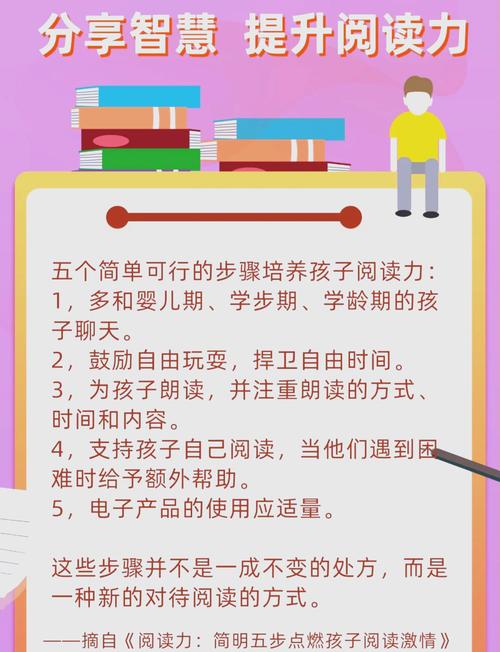

(二)习惯养成:从"要求"到"吸引"

- 建立阅读仪式感:固定家庭阅读时段,搭配特定背景音乐或香氛,剑桥大学的实验证明,连续21天的仪式化行为可使行为固着率提升63%。

- 创新互动形式:采用"故事接龙""角色扮演""书籍盲盒"等游戏化方式,北京某教育机构开发的"阅读寻宝游戏",使参与学生的月阅读量提升300%。

(三)动力激活:从"外部驱动"到"内在觉醒"

- 兴趣图谱绘制:通过观察孩子日常关注点(恐龙、星空、侦探故事等),建立个性化书单,美国阅读治疗师玛丽·沃尔夫提出的"兴趣辐射法",可有效提升83%的阅读持续性。

- 建立正向反馈:采用"阅读里程表""知识银行"等可视化激励系统,新加坡某小学的"阅读护照"计划,通过盖章积分制使学童年均阅读量突破50本。

数字时代的阅读突围战

面对短视频、手游的强势冲击,美国麻省理工学院媒体实验室提出"混合阅读"策略:将《哈利波特》与Pottermore网站结合,让纸质阅读与线上延伸探索形成互补,深圳某中学的实践表明,这种跨媒介阅读方式使经典著作的完读率提升至92%。

家长自身更需成为"数字原住民"时代的阅读引路人,杭州某科技公司高管的做法值得借鉴:每周与孩子共同研究Kindle的标注功能,比较纸质书与电子书的批注差异,将技术工具转化为深度阅读的助力而非阻力。

静待花开:教育本质的回归

1921年,叶圣陶在《文心》中写道:"读书如树木生长,需阳光雨露,更需时间沉淀。"唤醒阅读力的核心在于理解:每个孩子都有独特的精神成长节奏,北京史家胡同小学的"无压力阅读计划"证明,当去除所有考核指标,给予3年持续支持,原本的"阅读困难生"中72%发展为自发阅读者。

在这个信息爆炸的时代,比强迫孩子读书更重要的是守护他们对世界的好奇,比追求阅读量更重要的是培养终身学习的能力,当家长放下焦虑,以陪伴代替催促,用环境浸润代替空洞说教,那些暂时沉睡的阅读种子,终将在适宜的温度中破土而出,正如普鲁斯特在《追忆似水年华》中描绘的玛德琳蛋糕效应,某个不经意的瞬间,孩子终将邂逅那本唤醒灵魂的书籍,开启自主探索的奇妙旅程。