在某个普通工作日的傍晚,李女士又一次在儿子的作业本上发现大片空白,这个场景在过去三个月重复上演了26次,从温和劝说、物质奖励到强制惩罚,所有方法都在12岁男孩的沉默抵抗前溃不成军,这种现象绝非个例,教育部基础教育质量监测中心2022年发布的报告显示,超过43%的中小学生存在明显学习倦怠,其中14.6%的案例已发展为"学习拒绝症"。

教育迷思:我们是否误读了孩子的"不想学"?

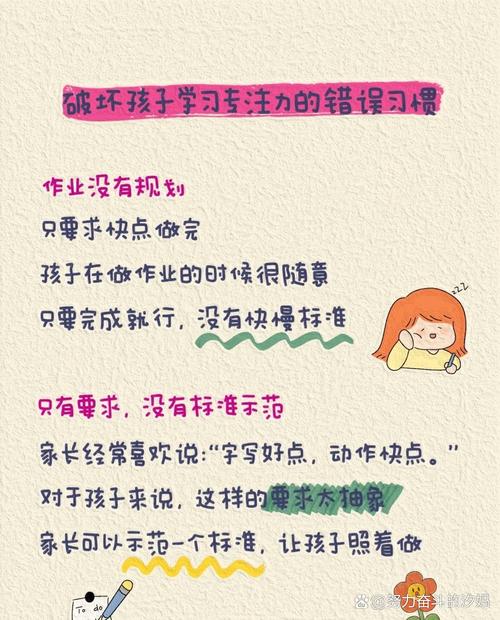

绝大多数家长在遭遇孩子学习抵触时,往往陷入三个认知误区:将学习动力等同于分数追求、将知识获取简化为机械重复、将教育过程异化为控制对抗,这种思维定式导致教育者习惯用"加强管理"来应对学习动力危机,结果往往适得其反。

北京师范大学教育心理学团队追踪研究显示,持续性学习抵触背后通常存在三重核心动因:心理需求未被满足(自主感、胜任感、归属感缺失率分别达68%、57%、49%)、学习方式与认知特征错位(72%的案例存在明显学习风格冲突)、环境压力超出承受阈值(家庭教养压力指数与学习动力呈显著负相关)。

破解动力困局的七把钥匙

重建学习的情感联结 在浙江某实验小学的实践案例中,教师通过"知识寻宝游戏"成功唤醒全班32%学生的学习热情,这个案例揭示的关键在于:当知识被包裹在情感温度中时,大脑杏仁核会释放促进记忆的多巴胺,家长可以尝试将数学概念融入烹饪实践,让历史知识化身侦探剧本,使物理原理成为游戏通关密码。

寻找个性化学习密码 教育神经科学证实,人类大脑存在至少8种主要学习模式,视觉型学习者通过思维导图效率提升40%,动觉型学生操作模型时的记忆留存率是听讲的3倍,某重点中学允许学生自主选择"安静独处""小组讨论"或"走动记忆"的学习方式后,课堂参与度提升27个百分点。

建立良性反馈机制 心理学实验表明,正确的表扬能使学习坚持性提高3-5倍,关键不在于表扬频率,而在于聚焦具体行为:"这道题的解题思路很有创意"比"你真聪明"有效得多,同时需要建立"错误银行"制度,将失误转化为可兑换奖励的学习货币。

归还学习自主权 上海家庭教育指导中心研发的"三权渐进归还法"取得显著成效:7-9岁阶段给予20%的作业顺序决定权,10-12岁拥有50%的课外学习内容选择权,13岁以上可参与制定75%的学习计划,实施该方法的家庭,孩子自主学习时间平均增加1.8小时/天。

构建成长型家庭生态 麻省理工学院媒体实验室的追踪研究显示,家长每月增加5小时共同学习时间(非监督作业),孩子学习内驱力提升31%,这种"同学式"相处模式包含三个要素:固定家庭学习时段、可见的家长学习成果、平等的知识交流机制。

设置合理容错空间 脑科学研究证实,前额叶皮层要到25岁才完全成熟,这意味着青少年的执行控制能力本质上是"在建工程",某省重点高中将"有效失败"纳入评价体系,允许每个知识单元有3次修正机会,结果年级平均分反而提升12分。

善用专业支持系统 当家庭干预持续3个月无效时,寻求专业帮助的成功率比自行解决高4倍,北京某三甲医院学习困难门诊数据显示,67%的"厌学"案例存在未被识别的神经发育特质(如注意力缺陷、高敏感特质等),通过针对性训练方案得到显著改善。

教育者的自我革新

破解学习动力困局的核心,在于教育者能否完成三重认知升级:从"知识搬运工"转变为"学习点燃者",从"结果监督者"进化为"过程支持者",从"标准制定者"转型为"个性发现者",芝加哥大学教育研究中心提出的"教育者准备度模型"显示,当家长和教师的元认知能力提升1个等级,学生的学习效能平均提升0.8个标准差。

在这个充满不确定性的时代,重新定义学习本质比强制学习更重要,教育的终极目标不是填满知识的水桶,而是点燃求知的火焰,当我们用7把钥匙打开禁锢学习动力的枷锁时,终将发现:每个孩子内心都住着一位天生的学习者,需要的不是驱赶和鞭策,而是唤醒与照亮。