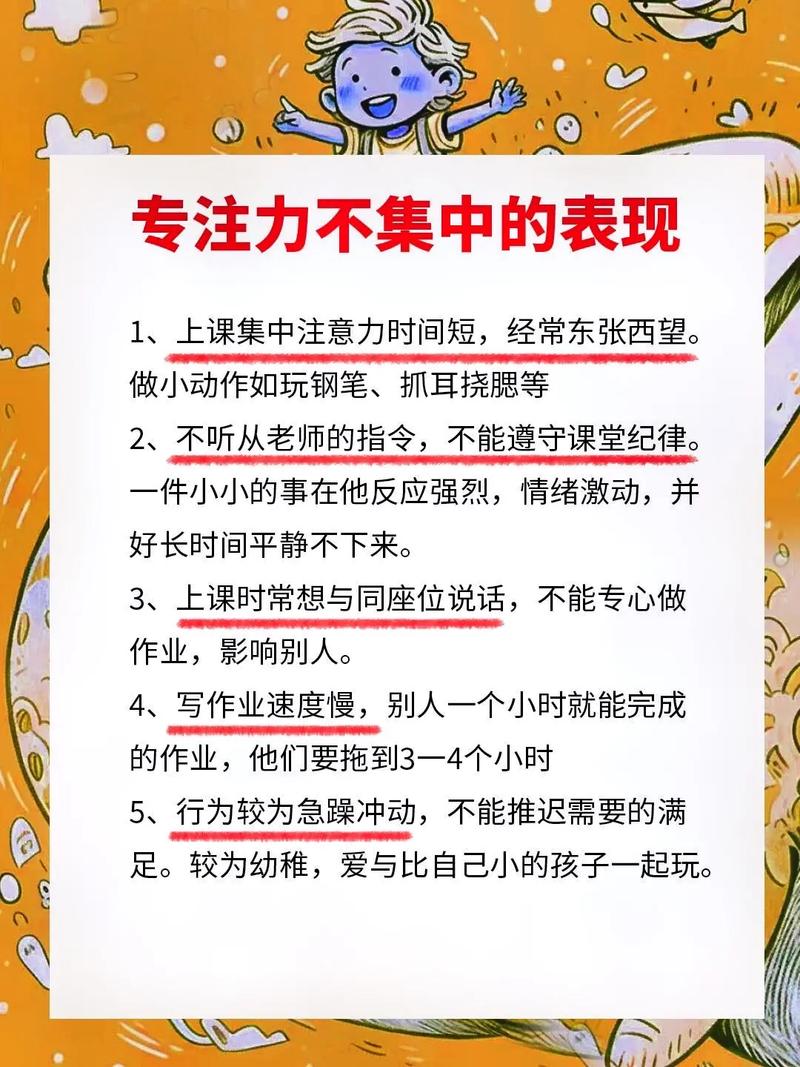

每个教室都存在这样的场景:阳光斜射进窗户,老师正讲解着知识点,台下却有几个孩子的眼神逐渐放空,手中的笔无意识地在课本上画圈,这些看似“心不在焉”的行为,常被简单归因为“注意力不集中”或“态度不端正”,作为一名深耕教育领域多年的研究者,我发现孩子上课走神的背后,往往隐藏着复杂的生理、心理与环境因素的交织,只有深入理解这些根源,才能真正帮助孩子找回专注力。

生理因素:被忽视的“硬件”问题

睡眠不足的隐形代价

现代儿童普遍面临睡眠时间压缩的问题,根据中国儿童发展中心的调查,近40%的小学生每日睡眠不足9小时,长期缺觉会导致大脑前额叶皮层(负责注意力调控的区域)功能减弱,一个因熬夜玩游戏而次日上课打瞌睡的六年级学生案例显示,连续一周睡眠不足7小时后,其课堂有效注意时长从35分钟锐减至12分钟。

营养失衡的蝴蝶效应

高糖早餐引发的血糖剧烈波动,已被证实会诱发注意力涣散,某重点小学的对照实验表明,食用燕麦粥+鸡蛋的学生,在第三节课的专注度比吃甜面包的同龄人高出27%,铁、锌等微量元素的缺乏更会直接影响神经递质合成,这类“隐性饥饿”往往在体检中难以察觉。

心理机制:未被听见的“内心声音”

情绪洪水的淹没效应

当家庭矛盾、同伴关系等问题持续困扰孩子时,他们的认知资源会被负面情绪大量占用,曾有位五年级女生因父母离婚,在数学课上频繁走神,其脑电波监测显示,本该用于理解公式的α波频繁被焦虑相关的θ波干扰,这种“心理后台程序”的持续运行,消耗着本应用于学习的脑力资源。

习得性无助的心理陷阱

长期听不懂课程内容的孩子,会逐渐形成“再怎么努力也没用”的认知模式,某乡镇中学的调查发现,物理考试连续三次不及格的学生中,78%会出现选择性注意力关闭——这是大脑为回避挫败感启动的自我保护机制。

环境干扰:被低估的“隐形推手”

教室里的感官过载

传统教室设计中存在诸多注意力干扰源:荧光灯的频闪(120Hz)、邻座同学翻书的声音(55分贝)、走廊的脚步声(62分贝)等,这些看似微小的刺激,对高敏感型儿童而言如同持续的背景噪音,某国际学校的改造案例显示,将灯光换成自然光谱LED、铺设吸音地胶后,学生的课堂参与度提升了19%。

数字化时代的注意力争夺战

短视频的即时反馈机制(平均每7秒切换画面)正在重塑儿童的大脑神经回路,某重点小学的跟踪研究发现,每天刷短视频超过1小时的学生,其持续注意力阈值会降低至3-5分钟,远低于同龄人平均水平。

教学方式:需要升级的“软件系统”

单向输出的课堂困境

神经教育学研究表明,青少年大脑保持专注的极限时长约为“年龄+1”分钟,这意味着对10岁儿童来说,超过11分钟的纯讲授就会触发注意力衰减,某实验性课堂采用20分钟讲授+10分钟小组讨论的“脉冲式教学法”后,知识点留存率从41%提升至68%。

认知负荷的匹配失调

当新知难度远超学生现有水平(维果茨基的“最近发展区”理论),或过于简单重复时,都会引发注意力逃离,某初中数学组的差异化教学改革中,通过课前5分钟的分层诊断测试,使走神率从32%降至14%。

家庭生态:最深层的“系统土壤”

过度干预引发的注意力萎缩

部分家长从学龄前就开始的“直升机式育儿”,反而削弱了孩子的自我调节能力,追踪研究表明,在完成作业时频繁被纠正的孩子,其独立专注时长比同龄人少40%,这种外在监督的过度强化,阻碍了内在注意机制的发展。

代际焦虑的传导效应

家长对学业成绩的过度关注,会通过“情绪感染”机制影响孩子,某心理咨询机构的案例库显示,在“小升初”压力较大的家庭中,孩子出现心因性注意力障碍的比例是普通家庭的2.3倍。

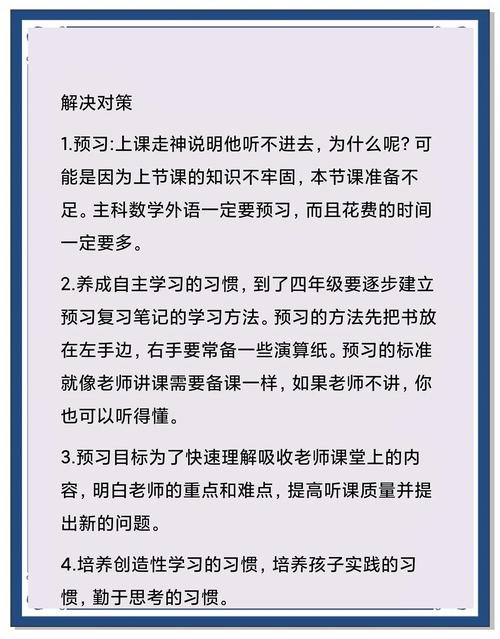

构建多维支持系统

解决上课走神问题绝非简单的纪律约束,而是需要家庭-学校-医疗多方协同的生态系统建设,建议实施“三维干预方案”:生理层面建立睡眠-营养监测表,心理层面引入正念训练,教学层面采用动态分组策略,某示范校的实践数据显示,通过6个月的系统干预,学生平均有效注意时长从18分钟提升至27分钟,更重要的是,孩子们眼中重新燃起了对知识的好奇之光。

当我们不再将走神视为“错误”,而是看作孩子发出的求救信号时,教育的真谛才真正显现——不是填满容器,而是点燃火焰。