清晨七点的住宅区,此起彼伏的哭喊声打破宁静,六岁的童童死死抱住门框,眼泪鼻涕糊了满脸,妈妈手中的书包带被扯得变形,这样的场景在开学季并不鲜见,中国疾病预防控制中心2023年的调查显示,5-12岁儿童群体中,持续性上学焦虑发生率已达18.7%,较五年前上升了6个百分点,这个被简称为"恐学症"的现象,正在成为困扰现代家庭教育的重要课题。

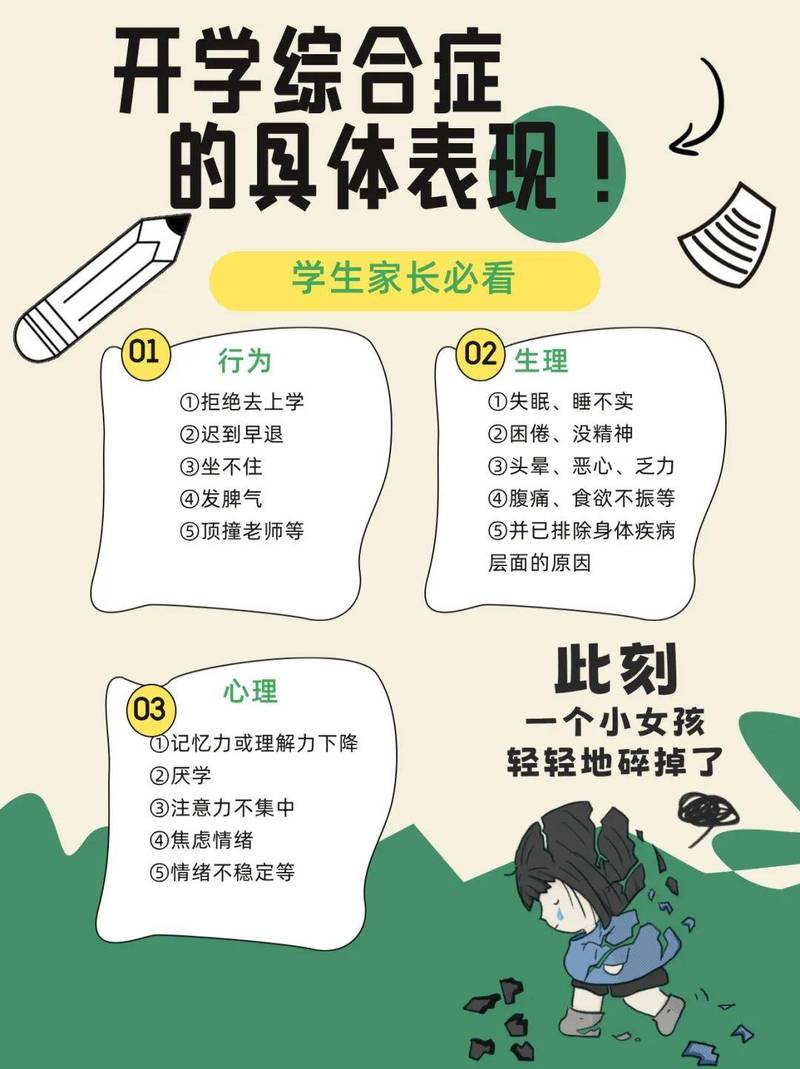

焦虑表象下的心理密码 当孩子表现出对上学的强烈抗拒时,家长往往将其等同于"偷懒"或"不听话",这种认知偏差可能加剧问题,在儿童发展心理学框架下,上学焦虑是多重因素交织形成的复杂反应系统。

-

分离焦虑的进化烙印 3-7岁儿童普遍存在的分离焦虑,源于人类进化过程中形成的生存保护机制,当面对陌生环境时,杏仁核会触发应激反应,释放的皮质醇水平可达到日常状态的3-5倍,这种生理反应投射到行为层面,就表现为紧抱家长、哭闹不止等抗拒行为,值得注意的是,这种焦虑具有明显的情境特异性——同一个孩子在游乐场可能完全独立,但在学校却无法离开父母半步。

-

学业压力的具象化表达 教育部基础教育质量监测中心数据显示,小学三年级是学业压力激增的转折点,当儿童难以完成从具象思维到抽象思维的跨越时,未完成的作业、待订正的试卷都会转化为具象的恐惧对象,北京某重点小学的心理咨询案例显示,42%的恐学儿童会将特定学科教材藏匿或破坏,这种行为实质是将学业压力外化为可控制的实体对象。

-

社交系统的适应障碍 在儿童社会性发展评估体系中,同伴关系的建立质量直接影响学校适应度,具有社交焦虑特质的儿童,其前额叶皮层对社交线索的加工存在0.3-0.5秒的延迟,这种神经机制的差异导致他们在集体活动中产生严重的认知过载,上海精神卫生中心的脑成像研究证实,这类儿童在看到同学群聚场景时,大脑岛叶活跃度是普通儿童的2.3倍。

家庭生态的蝴蝶效应 家庭作为儿童心理发展的原始土壤,其生态系统质量直接影响孩子的学校适应能力,近年来的追踪研究表明,家庭因素的权重在焦虑形成机制中占比达37%-42%。

-

过度保护的双刃剑 某省会城市抽样调查显示,祖辈参与抚养的家庭中,儿童分离焦虑发生率比核心家庭高出24%,这种代际抚养中常见的"安全茧房"现象,本质是通过过度保护剥夺了儿童的环境适应训练机会,当孩子突然暴露在学校这个需要自主应对的场域时,其自我效能感会出现断崖式下跌。

-

隐性焦虑的传递机制 发展心理学的情绪感染理论指出,家长未处理的焦虑会通过镜像神经元系统传递给孩子,一个典型案例是,当母亲反复检查书包、不断叮嘱注意事项时,孩子接收到的潜台词是"学校充满危险",这种非言语传递的焦虑,往往比直接说教更具破坏性。

-

家庭冲突的创伤印记 中国家庭教育研究院2022年的调查揭示,在经常发生夫妻争吵的家庭中,儿童出现躯体化症状(如上学前腹痛、呕吐)的比例是和谐家庭的3.8倍,这类生理反应本质是心理创伤的转化表达——孩子潜意识里将留在家中视为阻止父母争吵的有效手段。

教育场景的系统重构 破解上学焦虑需要家校协同构建支持性生态系统,这个过程不是简单的"推孩子出门",而是搭建渐进式的适应阶梯。

-

家庭端的情绪脚手架 建议采用"情景预演+渐进暴露"的组合策略:用角色扮演游戏模拟上学场景时,要重点演练分离时刻的告别仪式,例如设计专属的"魔法拥抱",通过触觉记忆建立安全感,暴露训练应从短时分离开始,首次可设定15分钟分离时长,随后以几何级数递增。

-

学校端的缓冲机制 创新型学校正在尝试"三阶入学适应计划":第一阶段允许家长陪同完成前两节课,第二阶段设置"情绪安全岛"(配备心理教师的独立空间),第三阶段引入同伴支持小组,北京某实验学校的实践数据显示,该方案使新生适应周期缩短了40%。

-

专业干预的精准介入 当焦虑持续超过四周,就需要启动专业评估,儿童心理咨询师通常会采用沙盘游戏治疗配合认知行为训练,重点修正灾难化思维,对于伴有躯体症状的个案,正念呼吸训练配合生物反馈仪的使用,能有效降低交感神经兴奋度。

预防体系的建构逻辑 与其等问题爆发后补救,不如在早期建立预防机制,建议家长在入园前三年就开始进行系统准备:

-

2-3岁阶段:通过绘本共读建立学校概念,重点选择展现集体活动乐趣的读物,每周安排2-3次与其他儿童的固定游戏时间,培养基本的社交礼仪。

-

4-5岁阶段:引入"假装游戏",用玩具模拟上课场景,开始训练基础生活技能,如整理书包、如厕后的自我清洁,这些能力的具备能显著提升儿童的环境控制感。

-

入学前半年:采用倒计时日历进行视觉化提示,每完成一个阶段性准备(如学会系鞋带)就贴上奖励贴纸,安排实地探访学校,拍摄教室、操场等场景制作成"安全地图"。

在这个教育焦虑泛化的时代,我们需要重新理解儿童对学校的恐惧——这不是软弱的表现,而是发展过程中的自然课题,德国教育学家福禄贝尔曾说:"教育是帮助生命自我发展的艺术。"当家长放下"必须立刻解决问题"的执念,转而搭建允许焦虑存在的包容空间时,孩子们往往能在接纳中获得超越恐惧的勇气,毕竟,教育的终极目的不是消除所有困难,而是培养面对困难的韧性。