"老师,孩子每天哭着说不想上学,我们能给他转学吗?"作为从事基础教育研究15年的教育工作者,我常在咨询室听到这样的求助,转学,这个看似简单的教育决策,实则牵动着家庭、学校、社会多方面的复杂因素,根据教育部2023年最新发布的《全国基础教育发展报告》,我国初中阶段年转学率达3.8%,其中非户籍迁移型转学占比61%,教育质量导向型转学占29%,这组数据背后,折射出千万家庭的教育焦虑与期待。

政策框架下的转学可行性

我国《义务教育法》第十二条明确规定"适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学",但第二十条同时规定"因户籍变更、监护人工作调动等特殊原因需要转学的,应当依法办理转学手续",2022年修订的《中小学生学籍管理办法》细化了转学条件:学生户籍随监护人迁移至非原学区;父母工作调动需变更常驻地;特殊教育需要等三类情况可申请转学。

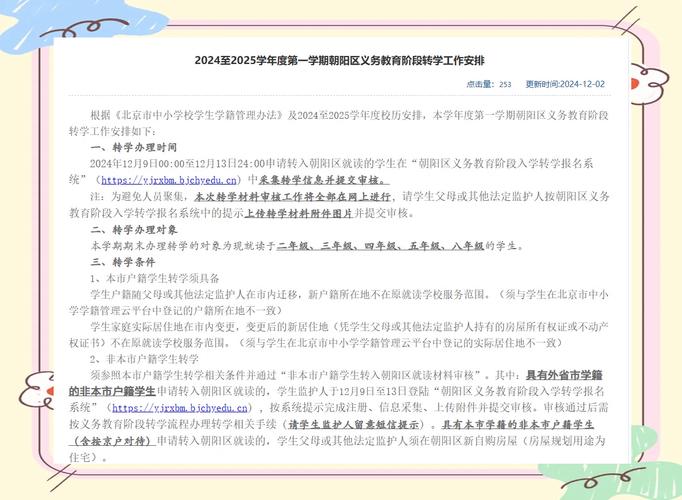

以北京市为例,2023年实施的转学政策要求提供"五证":户口簿、房产证、监护人工作调动证明、原学校学籍证明、转入学校接收证明,值得注意的是,初三第二学期原则上不得转学,各地普遍在每年6月和12月开放转学窗口期,实际操作中,转学成功率与转入校学位空余情况直接相关,教育强区的优质校往往学位紧张。

转学决策的六个评估维度

-

教育质量对比分析 建议家长建立三维评估模型:横向比较两校近三年中考平均分、示范高中升学率、学科竞赛获奖数;纵向考察教师流动率、校本课程开发水平、课后服务满意度,某教育机构2022年调研显示,转学后成绩提升的学生中,78%转入校的师生比低于1:12,这个数据值得参考。

-

成长环境适配度 需重点评估班级氛围、同伴关系、校园文化三个层面,曾有位转学生向我坦言:"新班级的课间讨论都是游戏攻略,我带的《时间简史》成了异类。"这种隐性文化冲突往往被成绩数据掩盖,却深刻影响学生归属感。

-

家庭支持系统重构 转学意味着家校沟通模式的重建,某省会城市调查显示,转学生家长平均需要3个月才能与新班主任建立有效沟通,期间的教育配合度可能下降40%,建议提前考察新校的家校互动平台、家长委员会运作机制。

-

心理适应周期预判 青少年心理发展规律显示,初中生建立新同伴关系平均需要6-8周,完全适应教学风格约需一个学期,上海某重点中学的跟踪研究表明,转学生在前三个月出现焦虑症状的比例达65%,其中15%需要专业心理干预。

-

升学政策衔接性 特别注意学制差异(如五四制与六三制)、教材版本(人教版与北师大版)、会考安排等关键要素,2021年某地出现转学生因生物会考进度不同导致中考资格受影响的事件,教训深刻。

-

经济成本核算 除显性的交通、住宿费用外,隐性成本更需关注,深圳某家庭案例显示,转学后每日通勤增加90分钟,导致孩子睡眠时间减少至6小时,最终影响学习效率。

转学流程的实战指南

前期准备阶段(建议提前6个月)

- 向现班主任获取学生成长档案

- 到目标校教务处咨询学位动态

- 登录"全国中小学生学籍信息管理系统"查询流程

材料准备清单

- 户籍证明(含新旧地址)

- 监护人劳动合同及社保记录

- 学生最近三次大考成绩单

- 区级以上医院出具的心理评估报告(部分学校要求)

关键时间节点

- 春季转学:11月提交申请,次年2月入学

- 秋季转学:5月提交申请,9月入学

- 学籍转移需在10个工作日内完成

转学生的适应性培养策略

-

教学衔接方面 建议开学前进行学科诊断测试,重点弥补教材差异,例如数学学科,人教版与苏教版在几何证明体系编排上存在显著不同,需要针对性辅导。

-

社交融入技巧 可借鉴"三阶融入法":首周观察记录班级文化,次月参与两个社团活动,第三个月争取担任学科代表,北京某中学的"学长导师制"使转学生适应期缩短了30%。

-

心理调适路径 建立"三维支持网络":每周一次心理辅导课、每月家长成长工作坊、每学期同伴支持小组,某心理机构开发的"转学适应力评估量表"可量化跟踪适应进程。

替代性解决方案探索

当转学条件不完全具备时,可考虑以下方案:

- 校内资源优化:申请走读、调整宿舍、参与分层教学

- 教育模式创新:申请"半日校+线上学习"混合模式

- 专业支持介入:聘请学科导师、心理咨询师驻家辅导

某沿海城市推行的"教育诊疗中心"模式值得借鉴,由教研员、心理教师、社工组成团队,为困境学生提供个性化解决方案,使真正需要转学的案例减少42%。

( 教育场域的每次迁徙,都是孩子成长轨迹的重要转折,作为教育工作者,我们既要尊重家庭的教育选择权,更要守护每个孩子的可持续发展,当课桌上的姓名牌更换时,请确保那颗求知的心依然能在新土壤里扎根生长,转学不该是逃避现实的通道,而应成为通向更适合教育生态的桥梁,在这个过程中,比办理手续更重要的是,帮助青少年建立面对改变的勇气,培养适应环境的能力,这才是基础教育的真谛所在。

(全文共计1426字)