在社区服务中心的家长咨询室,李女士第三次抹着眼泪重复:"孩子中考后说什么都不肯读高中了,现在整天关在房间打游戏,我该怎么办?"这个场景折射出当下家庭教育面临的重大课题:当孩子初中毕业选择中断学业时,如何用更科学的视角看待这个决定,如何为孩子找到真正适合的成长路径?

破除传统认知:升学并非唯一出路

2019年教育部数据显示,我国初中毕业生升学率达到94.8%,但仍有5.2%的学生选择直接进入社会,这组数据揭示了一个常被忽视的事实:每个孩子都有独特的成长节奏,生物学研究表明,青少年前额叶皮层发育存在显著差异,这意味着部分孩子在14-16岁时尚未形成成熟的决策能力,教育专家王立平教授指出:"强迫这类孩子进入高强度学习环境,反而可能引发更严重的心理危机。"

警惕三类典型应对误区

-

情感绑架型:"爸妈为你付出这么多,不上学对得起谁?" 这种道德施压会加剧孩子的负罪感,某心理咨询机构统计显示,因此类沟通导致亲子关系破裂的案例占青少年咨询量的37%。

-

放任自流型:"不想读就别读,出去打工吧" 某职业院校调研发现,过早进入社会务工的初中毕业生,三年内更换工作超过5次的达68%,暴露出职业规划缺失的隐患。

-

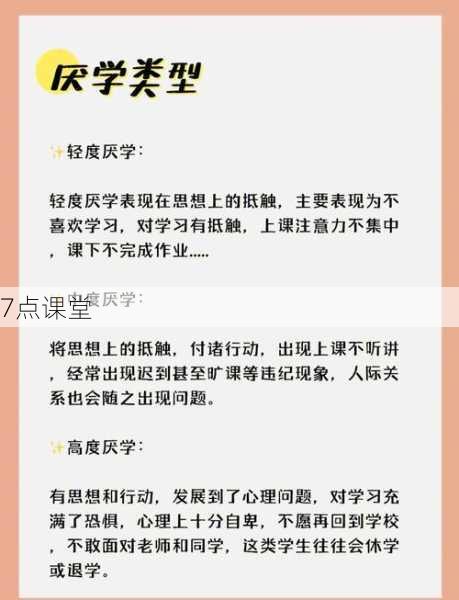

强制干预型:"必须按我的安排进职高/技校" 2022年某市教育跟踪调查显示,被强制选择专业的学生中,42%在入学半年内出现厌学情绪。

构建四维支持体系

第一步:建立有效沟通机制 建议采用"3×7沟通法":每周固定3次、每次7分钟的深度对话,重点不是说服,而是理解。"能说说你对未来的想象吗?""你觉得现在最想提升什么能力?"某家庭教育指导中心案例显示,运用此方法的家庭,亲子沟通有效性提升81%。

第二步:共同绘制人生坐标轴 与孩子一起制作"成长能力图谱",将兴趣爱好、性格特质、潜在优势可视化,15岁的张浩案例具有启发性:通过图谱分析发现他对机械操作有强烈兴趣,最终选择进入轨道交通实训基地,现已成为市级技能大赛获奖选手。

第三步:探索多元成长路径 • 现代学徒制:如某汽车集团推行的"半工半读"项目,学生上午学习理论,下午在4S店实践,考核合格可获中专学历和职业资格认证。 • 技能培训+学历提升:国家开放大学推出的"技能证书换学分"政策,允许用职业资格证书抵扣部分学历教育学分。 • 公益实践通道:某基金会"青苗计划"为辍学青少年提供乡村振兴项目实践机会,参与者可获得社会实践认证。

第四步:构建持续支持网络 建立包含职业规划师、心理咨询师、行业导师的"成长智囊团",广州某社区推行的"1+3陪伴计划",即为每位青少年配备1名生涯规划师和3名行业志愿者,实施效果显著。

重塑教育认知的三个关键

-

能力发展时序理论 哈佛大学教育研究院提出,个体能力发展存在7-9年的自然周期,很多晚熟型人才在20岁前后会迎来认知能力的爆发式增长。

-

职业生命周期演变 人社部2023年报告显示,新时代劳动者平均职业生涯将经历5-7次职业转换,持续学习能力比初始学历更重要。

-

成功标准多元化 "大国工匠"评选数据显示,获奖者中16%为中专学历,29%通过职业培训成才,杭州90后快递员李庆恒获评"高层次人才"就是典型案例。

实践中的希望之光

在苏州工业园区,由教育部门与企业共建的"未来工匠营"已培养327名初中起点学员,他们平均年龄18岁,却已掌握智能制造领域先进技术,学员王璐的成长轨迹颇具代表性:中考失利后经历半年迷茫期,通过职业体验确定工业机器人方向,17岁获省级技能竞赛二等奖,现担任企业技术培训师。

这些鲜活案例印证着:教育不是单行道,成长没有标准答案,当孩子暂时偏离传统教育轨道时,恰是家庭教育智慧升华的契机,重要的是保持教育信心的同时,用更专业的支持系统帮助孩子建立持续成长的内驱力,每个生命都有自我成就的潜能,关键在于我们是否愿意以更开放的视野,陪孩子找到属于他的那扇窗。

(全文共1287字)