清晨七点的阳光穿透窗帘时,十五岁的小明又一次用被子蒙住了头,这个场景在过去三个月重复上演,从最初偶尔的"肚子疼"到如今直白的"不想上学",折射出当代青少年群体中日益蔓延的厌学症候群,教育部门2023年最新调研显示,我国初高中生存在明显厌学情绪的比例已达27.6%,这个数字背后,是无数个正在知识殿堂前徘徊的年轻灵魂,面对这场静默的心灵抗争,我们需要穿透表面的"懒惰"标签,触摸厌学行为背后的深层脉动。

冰山之下的真相:厌学行为的立体化溯源

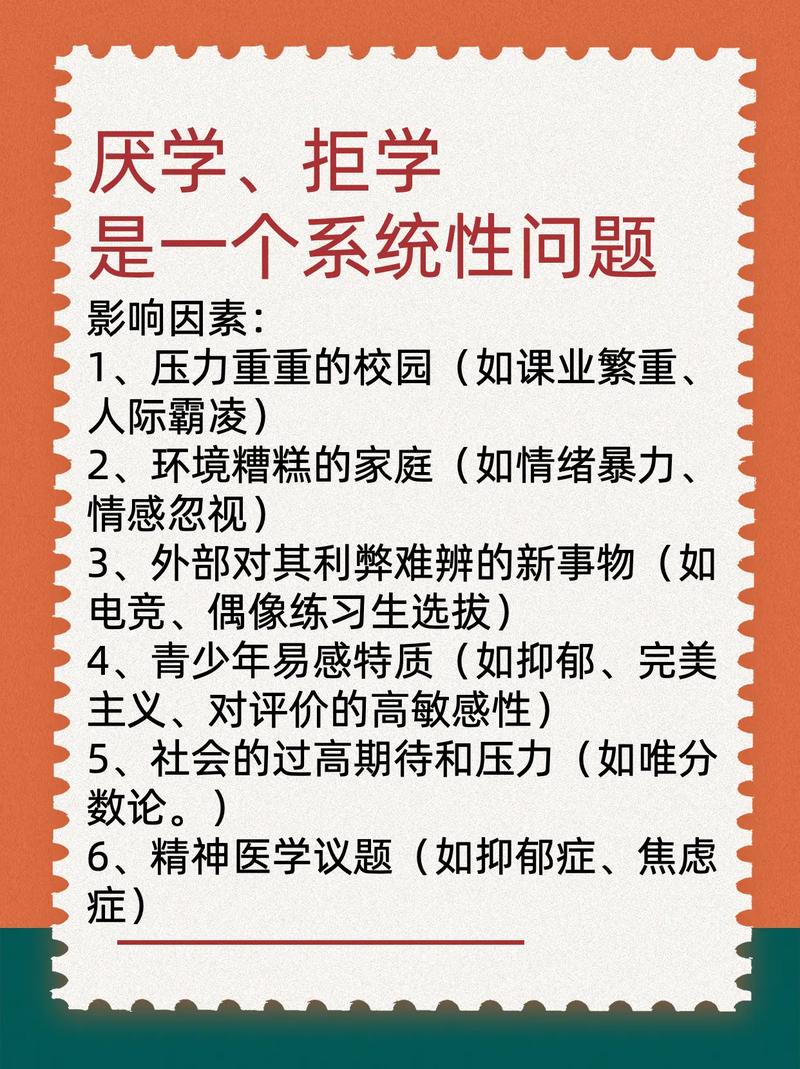

在传统认知中,厌学往往被简单归咎于"怕吃苦"或"沉迷游戏",这种扁平化的归因方式恰恰构成了解决问题的第一道障碍,从教育心理学视角观察,当代青少年的厌学现象本质上是多重压力系统失衡的外显症状。

教育体制的机械性运转首当其冲,当某重点中学的课程表精确到每分钟,当海淀区初中生的教辅书堆叠高度超过身高,这种极端化的知识灌输模式正在批量制造学习倦怠者,北京师范大学团队跟踪研究发现,持续处于高压状态的学生,其大脑前额叶皮层会出现类似创伤后应激障碍的神经活动特征,这种生理层面的自我保护机制,正是"学不进去"的神经科学注解。

家庭教育的期望错位构成第二重压力源,在江浙某教育强市的调研中,78.3%的家长将"考入985高校"设为基本目标,这种脱离个体差异的标准化期待,正在制造代际间的认知鸿沟,更值得警惕的是,物质补偿型教养模式的盛行——最新款手机与补习班套餐的捆绑式给予,往往将亲子关系异化为冰冷的成绩交易。

同辈群体的社交压力则是常被忽视的第三维度,在深圳某国际学校的案例中,因无法融入"竞赛圈子"而自我边缘化的学生,其厌学发生率是普通学生的2.4倍,当学习场域异化为社交竞技场,知识获取的本真意义正在被群体焦虑解构。

突围路径:构建多维支持系统的教育革新

破解厌学困局的关键,在于建立立体化的支持系统,上海某示范性高中推行的"三阶介入法"值得借鉴:初级预警阶段通过智能手环监测基础生理指标,中级干预引入沙盘治疗等非言语沟通,深度辅导阶段则由跨学科团队定制成长方案,这套体系实施两年后,该校主动寻求心理援助的学生比例上升300%,而休学率下降62%。

家校协同需要突破传统沟通模式,杭州某初中创新的"成长合伙人"制度颇具启发性:每月由学生自主策划家校会议,用自制的PPT展示学习困惑,这种主体置换的对话机制,使家长投诉量同比下降85%,学生自我效能感测评提升27个百分位。

课程体系的弹性化改造势在必行,芬兰教育改革的经验显示,当物理课融入社区建筑测绘,当历史学习结合家族口述史整理,学生的课堂参与度可提升43%,北京某中学试点的"学科+"项目证实,将30%的课时改为跨学科实践后,学生的注意保持时长从平均17分钟延长至34分钟。

认知重构:从病理化标签到成长契机

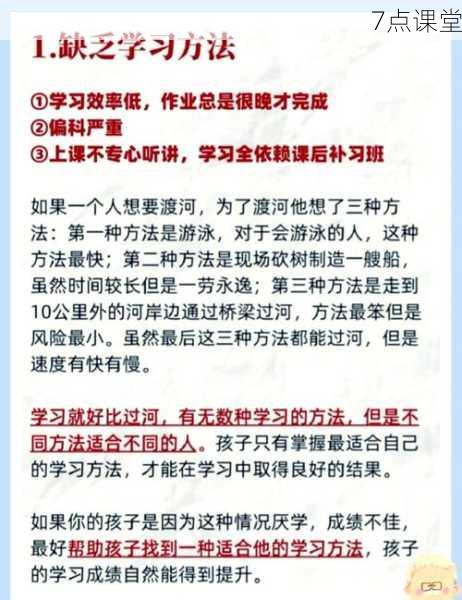

面对厌学现象,我们需要进行根本性的认知范式转换,加拿大教育心理学家德西的自我决定理论揭示:当胜任感、自主性、归属感三大心理需求得到满足,学习内驱力将自然生发,成都某重点高中的"学业体检"项目正是基于此理论,通过128项指标的量身诊断,帮助学生找到个性化的学习激活点。

成长型思维的培养是根本解决之道,斯坦福大学实验证明,经过六个月成长型思维训练的学生,在面对学业挫折时的坚持时长是对照组的2.7倍,具体到操作层面,可以引导学生建立"错误日志",将考试失分点转化为"能力生长点";通过"学科进步树"可视化呈现微小的提升,强化积极反馈。

教育生态的整体进化

根本性破局需要教育评价体系的深层变革,江苏某地试行的"五维评价系统"将批判性思维、情绪管理等软实力纳入考核,结果显示实验班学生的心理韧性指数显著优于对照班,这种多元评价机制有效缓解了"唯分数论"带来的持续性焦虑。

教师角色的时代转型同样关键,当北京某青年教师用抖音讲解二次函数收获百万点赞,当广州历史教师带领学生在老城区开展口述史采集,这种打破讲台界限的教学创新,正在重塑师生间的知识传递模式,数据显示,具有强共情能力的教师,其学生群体的学习倦怠发生率降低58%。

站在教育转型的十字路口,厌学现象恰似一面多棱镜,折射出工业化教育模式与数字时代新人类的本质冲突,破解这道难题,既需要家庭放下焦虑的放大镜,也需要学校拆解标准化的流水线,更需要整个社会重建对"成长"的定义,当我们不再用"问题"框架审视厌学,而是将其视为教育生态进化的催化剂,或许就能在迷雾中找到突围的曙光——那将是个体生命节奏与教育规律真正同频共振的未来图景。