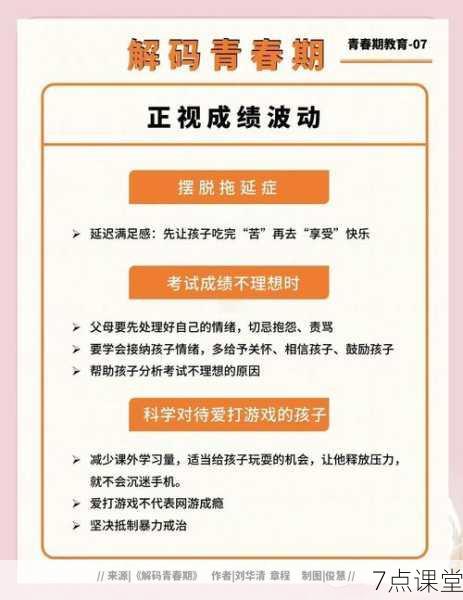

在基础教育阶段,超过68%的家长反映孩子存在成绩波动现象,面对试卷上忽高忽低的分数,有的家长焦虑难眠,有的四处寻求补习班,更有甚者因此引发家庭矛盾,作为从事基础教育研究18年的教育工作者,我深切理解家长的担忧,但更想告诉大家:成绩波动并非洪水猛兽,而是孩子成长过程中的特殊信号,本文将带您走进这个教育迷局,揭开成绩波动背后的深层密码。

认识身心发展规律:成绩波动的生物学基础 小学生正处于脑神经快速发育期,前额叶皮层(负责执行功能)与边缘系统(控制情绪)的发育速度差异,导致他们常表现出"学习状态起伏",某重点小学的跟踪研究发现,四年级学生的注意力持续时间存在显著个体差异,同一学生在不同学科间的专注时长可相差2-3倍。

典型案例:9岁男生小明数学成绩从95分跌至78分,经观察发现正值春季生长加速期,身体耗能增加导致课堂犯困,建议家长调整作息时间,增加午休,配合分段学习法,两个月后成绩稳定在85-90分区间。

学习方法诊断:警惕隐性知识断层 成绩波动往往暴露出学习方法的结构性缺陷,某教育研究院对500名小学生的调查显示,62%的"粗心错误"实际源于概念理解不透彻,计算题反复出错可能暗示数位概念薄弱,应用题失分多常暴露审题方法缺失。

解决方案工具箱:

- 建立错题溯源本:要求孩子用不同颜色标注错误类型(概念模糊/审题失误/计算错误)

- 发明"小老师"游戏:每天由孩子讲解当天最难知识点

- 设计思维导图作业:用图形梳理知识脉络

家庭教养方式的影响评估 过度干预型家庭容易造成"橡皮综合症"——孩子做完作业总要反复检查修改,某心理咨询中心数据显示,这类孩子考试焦虑发生率是普通学生的2.3倍,相反,放任型教养则可能导致基础不牢,出现"知识雪崩"现象。

黄金教养法则:

- 建立"学习契约":共同制定可量化的阶段目标

- 创设浸润式环境:例如在厨房贴英语食材标签

- 实施"三明治反馈法":肯定进步→指出问题→鼓励改进

非智力因素的隐形推手 情绪波动、同伴关系、师生互动等非认知因素对成绩的影响常被低估,某班主任的跟踪记录显示,一个转学生的成绩波动曲线与其社交适应度呈显著正相关,建议家长建立"情绪晴雨表",记录孩子每日情绪指数,寻找波动规律。

教育评价的认知突围 当前普遍存在的"分数放大镜"现象,使家长容易陷入评价误区,建议建立三维评价体系:

- 知识掌握度(40%)

- 学习策略(30%)

- 成长潜力(30%)

某实验小学试点"进步银行"制度,学生可用各科进步积分兑换学习特权,实施后班级平均波动幅度降低37%。

特殊学习障碍的识别 当成绩波动伴随特定症状(如字母镜像书写、听写困难)时,需警惕发展性阅读障碍等特殊学习障碍,某儿童医院年接诊案例中,9.6%的"成绩不稳定"学生确诊存在神经发育性问题,建议观察以下信号:

- 持续6个月以上的特定学科困难

- 明显的手眼协调问题

- 短期记忆显著弱于同龄人

成长型思维的培养路径 斯坦福大学Dweck教授的研究证实,成长型思维能使学生在挫折中恢复速度提升40%,培养建议:

- 改变表扬范式:"你的方法很巧妙"替代"你真聪明"

- 设计适度的挑战任务

- 家长示范学习过程

典型案例:朵朵妈妈分享"错误派对":每周家庭聚会上,每人分享最有趣的错误,朵朵的数学波动幅度从±15分降至±5分。

波动中的成长契机 教育本质上是个体社会化的过程,成绩波动恰似孩童蹒跚学步时的摇摆,既是必经之路,更是成长契机,当我们用发展的眼光看待这些起伏,用科学的方法引导孩子跨越障碍,那些看似恼人的波动曲线,终将描绘出生命成长的壮美图景,稳定的不是分数,而是持续进步的动力;宝贵的不是满分,而是战胜波动的勇气,让我们携手为孩子撑起一片允许试错的天空,在智慧的守望中静待花开。