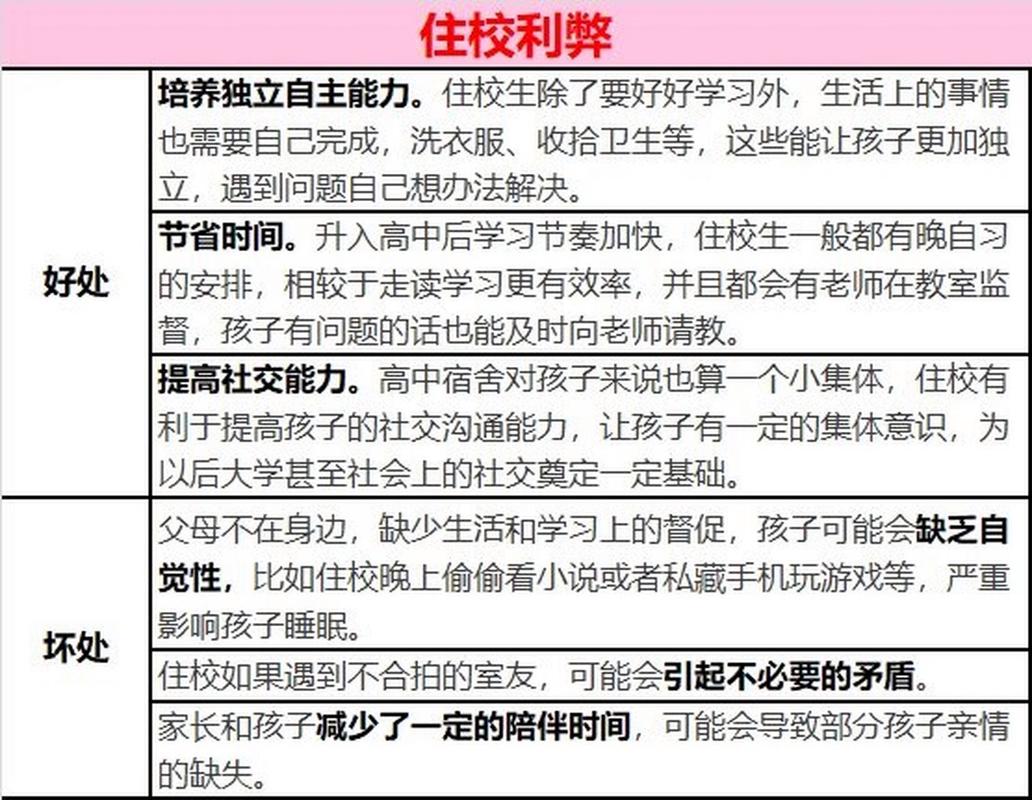

在基础教育阶段,越来越多的家庭选择让孩子走读而非住校,这个现象背后既有家长对孩子成长过程参与的渴求,也折射出当代教育环境的新挑战,据统计数据显示,我国重点城市初中阶段走读比例已达78%,高中阶段也突破65%,面对每天往返于家校之间的青少年,家长群体正面临前所未有的教育命题:如何在没有校方全权管理的情况下,既保障学业发展又培养独立人格?

走读现象背后的教育图景 当孩子不再住校,家庭教育的时空维度发生根本性改变,家长每天要直面作业辅导、作息管理、社交引导等具体问题,北京某重点中学的调查显示,走读生家长平均每天投入教育管理的时间达3.2小时,是住校生家长的4.8倍,但时间投入并不必然转化为教育效果,海淀区2022年学业质量监测数据显示,走读生的自主学习能力平均得分比住校生低11.3个百分点。

这种矛盾揭示了一个根本问题:走读模式放大了家庭教育的结构性困境,家长往往陷入两个极端:要么延续小学阶段的全程包办,导致青春期子女产生逆反;要么完全放任自流,造成学习习惯的崩塌,南京师范大学家庭教育研究中心跟踪的500个走读家庭中,有63%存在明显的教育策略失调。

家长常见的三大教育误区

-

监督者陷阱:45%的家长将书房改造成监控室,通过智能设备实时查看孩子学习状态,这种全天候监控非但不能提升学习效率,反而引发青少年的心理防御机制,上海某心理咨询机构的数据显示,长期处于监控下的中学生,其创造性思维测试得分下降19%。

-

补偿型教养:32%的家长因孩子不住校产生补偿心理,在物质满足和学业要求间失衡,典型表现是允许无节制使用电子产品,却在成绩波动时过度施压,这种矛盾教养模式容易导致青少年形成双重人格,在校表现与居家状态判若两人。

-

时空认知偏差:多数家长忽视青春期孩子的身心变化,仍采用儿童期的管理方式,15岁青少年的注意力集中时长可达90分钟,但家长仍坚持每30分钟检查一次学习状态,这种打断反而影响学习深度。

构建新型家庭教育生态的实践路径 (一)学习管理的范式转换 建立"学习契约制"是破解监督困局的关键,杭州某重点高中推行的家庭学习协议显示,采用目标管理法的学生,其自我监控能力提升37%,具体实施可分三步走:

- 共同制定每日学习路线图,明确各时段任务节点

- 设立"免打扰时段",培养深度学习能力

- 建立可视化进度看板,用数据替代说教

(二)生活能力的系统培养 走读模式为生活教育提供了天然场景,建议家长实施"三级能力培养计划": 基础级:时间管理(自主规划上学路线、作业时段) 进阶级:资源整合(错题管理系统、学习资料归档) 高阶:危机处理(应对突发天气、解决人际矛盾)

某实验中学的实践表明,系统完成生活能力培养的学生,其问题解决能力测试得分高出同龄人28%。

(三)家校协同的智慧衔接 建立"三维沟通机制"能有效弥合家校教育断层:

- 学业衔接:与教师共同制定个性化知识图谱

- 行为衔接:统一家校行为评价标准

- 心理衔接:共享阶段性心理评估报告

广州某外国语学校通过该机制,使走读生的学业进步率提升41%,心理健康指数提高33%。

青春期教育的特别应对 面对走读生的特殊成长环境,家长需要掌握"触点教育法":

- 利用通勤时间进行"移动课堂":15分钟车程可完成知识复盘或时事讨论

- 设计"家庭思辨夜":每周固定时间探讨社会热点,培养批判思维

- 创设"挫折情景模拟":通过预设难题锻炼应急能力

北京某示范性高中的案例显示,采用触点教育法的家庭,亲子沟通有效性提升55%,子女决策能力提高42%。

技术支持下的教育创新 智能时代为走读家庭教育提供新工具,但需警惕技术异化:

- 使用学习分析系统时,应设置20%的自主探索空间

- 利用知识图谱工具时,保留手写笔记的传统方式

- 借助时间管理APP时,每周保留1天"数字斋戒日"

某教育科技公司的跟踪研究显示,合理使用技术工具的学生,其元认知能力发展速度提升31%。

当住宿不再成为必然选择,家庭教育正在经历前所未有的范式变革,家长需要从"生活保姆"转型为"成长教练",从"知识监工"进化为"发展顾问",这种转变的核心在于建立边界清晰的陪伴关系:既不做24小时在线的"人形监控",也不当甩手不管的"影子家长",通过科学系统的教育设计,走读模式完全可以成为培养自主型人才的优质土壤,正如教育学家杜威所言:"教育的目的是使人能够继续教育自己。"当家庭成为持续生长的教育生态,不住校反而能成就更完整的生命教育。