前言:当成绩曲线开始下行时

张女士发现儿子小升初后的月考排名不断后移,从年级前50名跌至200名开外,李老师观察到班里那个曾经积极举手的学生,现在总在试卷发下后迅速塞进书包,这些场景折射着中国家庭普遍的教育焦虑——当孩子的成绩呈现持续下滑趋势时,我们该如何正确应对?

本文将从教育心理学、认知科学和教学实践三个维度,系统解析成绩滑坡的深层原因,并提供经过验证的干预策略,我们拒绝贩卖焦虑,更不提倡盲目补习,而是希望通过科学的诊断与修复方案,帮助每个家庭找到属于孩子的成长路径。

第一部分 建立诊断系统:比分数更重要的五个观察维度

- 学习行为的微观改变

- 作业本上的涂改痕迹是否突然增多

- 错题本的更新频率是否持续降低

- 课堂笔记的完整度是否出现断层

- 文具损耗速度是否异常加快(可能反映焦躁情绪)

- 生理节律的隐形警报

- 晨起精神状态与入睡时间的关联曲线

- 就餐速度与食量的非正常波动

- 视力疲劳出现的频率与时段

- 躯体化症状(如反复头痛、胃痛)

- 认知模式的潜在转变

- 数学应用题解题时是否频繁擦除重写

- 语文阅读理解选项出现规律性误判

- 英语听力练习时的注意力涣散时段

- 实验操作步骤的完成质量波动

- 情绪图谱的绘制分析

- 提及学校时的微表情变化

- 考试前后的睡眠质量曲线

- 与同学通话时的语气词使用频率

- 书包整理行为的仪式感变化

- 环境因子的动态监测

- 教室座位调整后的适应周期

- 教师授课风格转变的敏感度

- 班级小团体结构的重组影响

- 家庭搬迁后的通勤疲劳值

第二部分 破解困局的五步干预法

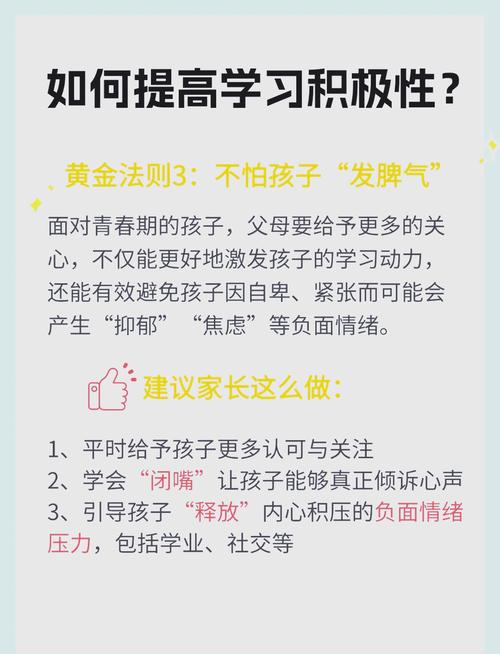

第一步:建立安全岛效应(1-2周)

- 设置"免批评日":每周固定两天不谈成绩

- 制作成就存折:记录微小进步(如主动提问1次=10积分)

- 重构家庭对话:用"我注意到..."代替"你为什么..."

- 案例:济南某初中通过"进步显微镜"活动,使73%的后进生恢复学习信心

第二步:启动认知修复工程(3-4周)

- 错题溯源技术:用不同颜色标注错误类型(概念型红色、计算型蓝色等)

- 知识锚点重建:针对薄弱环节设计"5分钟微课"

- 思维可视化训练:要求用流程图复述解题过程

- 数据:北京海淀区实验表明,系统认知干预可使单科成绩提升23%

第三步:构建支持性生态系统

- 教师联盟计划:与科任老师建立"成长观察小组"

- 同伴学习圈:组建3人互助小组(需含不同学习风格成员)

- 家庭能量站:设置"知识闯关"亲子互动时间

- 案例:杭州某重点中学的"三角支持系统"使班级平均分提升15分

第四步:重塑学习效能感

- 阶梯目标法:将大目标分解为可实现的7天小目标

- 优势迁移策略:用擅长学科的方法论辐射薄弱领域

- 正向反馈机制:设计包含多重感官激励的奖励系统

- 实验数据:持续6周的正向干预可使学习投入度提升41%

第五步:启动元认知引擎

- 每日学习日志:记录3个"今天比昨天进步的地方"

- 策略优化会议:每周30分钟家庭讨论学习方法的改进

- 未来模拟训练:用VR技术体验不同学习策略的长期结果

- 追踪研究:接受元认知训练的学生,成绩稳定性提升68%

第三部分 警惕五大教育迷思

- 补习依赖症候群

- 某培训机构调研显示:超过53%的学生存在"补习疲劳"

- 科学替代方案:精准诊断后的靶向训练

- 排名焦虑传导链

- 心理学实验证实:家长焦虑值每上升10%,孩子考试失误率增加7%

- 健康参照系:建立个性化进步坐标系

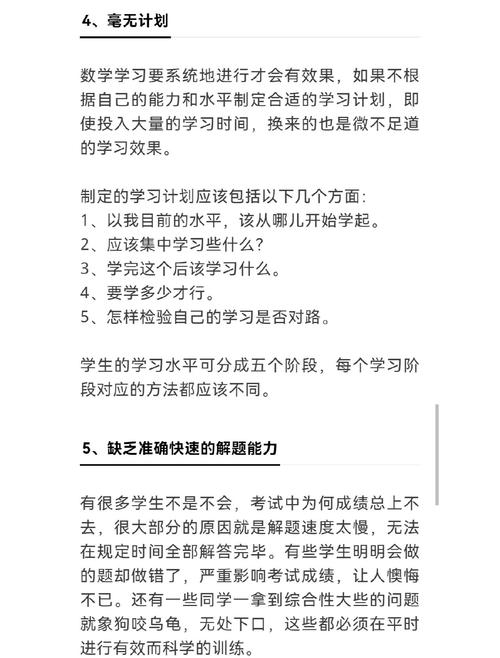

- 题海战术陷阱

- 大数据分析表明:盲目刷题对中等生的提升效率最低

- 智能替代方案:AI错题本与智能推送系统

- 天赋决定论误区

- 成长型思维研究:相信可塑性的学生成绩提升速度快27%

- 干预方案:定期开展"大脑可塑性"主题班会

- 即时反馈妄想

- 教育神经科学发现:真正的能力提升需要21天神经重塑周期

- 科学方案:设置"静默观察期"与"成果检验期"

第四部分 构建抗逆性学习系统

- 认知弹性培养

- 设计"突变式"学习情境(如突然更换解题方法)

- 开展"错误价值发现"主题活动

- 情绪调节工具箱

- 呼吸训练:4-7-8呼吸法的课堂应用

- 压力可视化:用温度计模型标注压力等级

- 社会支持网络

- 建立跨年级导师制

- 开发家长互助云平台

- 成长型环境设计

- 动态调整学习空间的光照与色彩

- 运用白噪音提升专注时长

- 终身学习基因植入

- 开展"学科溯源"项目式学习

- 设计职业体验联动课程

每个孩子都是待破解的成长密码

当我们面对成绩下滑的曲线时,实际上是在解读一个复杂的生命系统发出的信号,2023年教育部的监测数据显示,经过科学干预的学生中,82%在半年内实现了学习系统的重构,重要的是要记住:暂时的成绩波动不是坠落,而是成长过程中的姿态调整。

在上海市教育科学研究院的追踪研究中,那些成功逆袭的学生普遍具备三大特质:持续改进的元认知能力、灵活的问题解决策略、稳定的心理支持系统,这提示我们,教育的本质不是追赶分数,而是培养具有抗挫力和进化力的成长型个体。

请永远给孩子留一扇希望之窗——那个今天在数学考卷上失误的孩子,可能在明天的科技创新赛中崭露头角;此刻在英语听力中迷茫的学生,或许正在孕育着跨文化交流的潜能,教育者的智慧,在于用专业的眼光发现每颗种子的独特生长周期。