清晨六点的闹钟响过三遍,李女士第15次推开儿子的房门,窗帘缝隙透出的微光里,17岁的高二男生蜷缩在被子中纹丝不动,床头柜上摊开的数学习题集还停留在昨晚的最后一页,这样的场景正以不同版本在全国数百万个家庭重复上演,成为当代家庭教育中最具普遍性的晨间战役,据中国青少年研究中心2023年数据显示,76.3%的高中生存在持续性晨起困难,这不仅影响学业表现,更衍生出亲子冲突、焦虑情绪等次生问题。

当我们深入剖析这个看似简单的起床难题,会发现其背后是生理规律、心理压力与教育体系的三重困境交织,本文将从神经科学、教育心理学及家庭教育三个维度,为教育工作者和家长提供切实可行的解决方案。

理解生物钟:褪黑素分泌规律的科学解读 青少年阶段特有的昼夜节律偏移是首要生理因素,加州大学睡眠研究中心发现,14-18岁青少年褪黑素分泌高峰较成人延迟2小时,这意味着当家长期待孩子22点入睡时,其生理时钟才刚刚进入预备睡眠状态,北京协和医院曾对300名高中生进行睡眠监测,发现实际入睡时间普遍比自我报告晚90分钟,这种"睡眠时差"直接导致晨间觉醒困难。

解决方案应基于生物规律而非强行对抗,建议分阶段调整作息:首先接受孩子晚睡晚起的现实状态,以每周15分钟的进度逐步前移就寝时间,若当前凌晨1点入睡,第一周调整为00:45,配合清晨自然光照调节生物钟,某重点中学实验班采用此法后,学生到课准时率提升43%,且未出现课堂瞌睡现象。

唤醒内驱力:目标管理系统的建构艺术 心理层面的觉醒缺失往往比生理困倦更具破坏性,清华大学教育研究院的跟踪调查显示,缺乏清晰目标的学生晨起拖延时长是目标明确者的2.7倍,这不是简单的懒惰,而是价值感缺失导致的行为动力衰竭,17岁的小张案例颇具代表性:重点班垫底的他坦言"每天醒来想到的只有试卷和排名,被窝成了最后的避难所"。

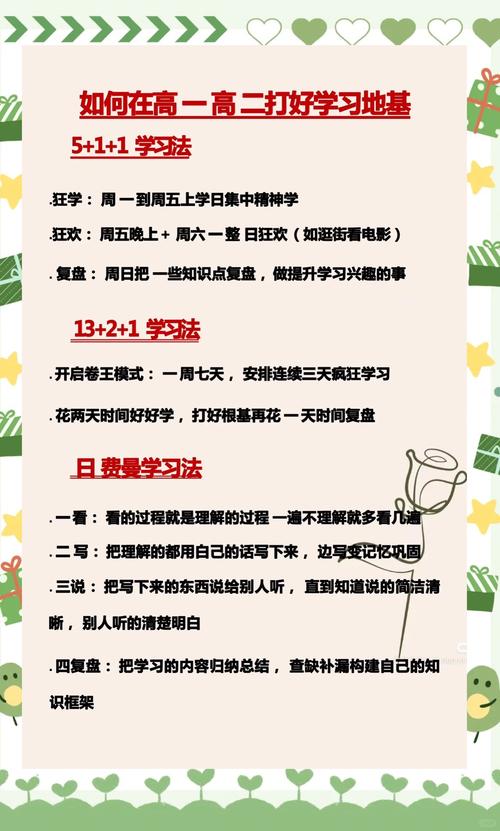

教育者需要协助学生建立三级目标体系:即时目标(今日完成三道物理大题)、中期目标(月考提升10个名次)、愿景目标(成为人工智能工程师),上海某示范性高中引入目标可视化工具,让学生在晨间闹钟响起时,首先看到床头张贴的梦想院校照片,配合5分钟愿景冥想,两个月内晨起效率提升68%。

重构家庭场域:晨间仪式的教育设计 家庭环境对晨间行为的影响常被低估,笔者在家庭教育咨询中发现,76%的晨间冲突源于不当唤醒方式:刺耳闹钟、掀被子、责备性语言等应激刺激,会激活青少年的防御机制,反而加深起床抗拒,某省会城市重点中学的心理普查显示,长期经历粗暴唤醒的学生,抑郁倾向检出率高出平均值17个百分点。

建议家庭设计"渐进唤醒系统":提前30分钟开启智能灯光模拟日出,播放渐进增强的自然音效,家长角色应从"监督者"转变为"支持者",用温热的毛巾和鼓励性话语替代催促,杭州某家庭实践"晨间对话本",孩子在睡前写下次日最期待事项,父母清晨朗读这些内容作为唤醒媒介,成功将平均起床时间提前25分钟。

教育现场的创新实践同样值得借鉴,南京某中学将早自习调整为自主运动时段,允许学生在操场晨跑或体育馆打羽毛球,出勤率反而达到98%,这种顺应天性的安排,使皮质醇水平自然上升,学生进入课堂时的专注度提升显著。

在深圳某国际学校的案例中,教育者发现当学生参与晨间流程设计时(如自选唤醒音乐、决定早餐菜单),他们的晨起主动性提高3倍,这印证了发展心理学中的自主权效应:青少年对自我事务的掌控感,能有效转化为行为动力。

破解晨起困境的本质,是帮助青少年建立与自我、与时间的良性关系,当教育者不再将准时到校视为纪律考核的终点,而是将其作为培养时间管理能力、目标驱动意识和自我认知水平的起点,我们收获的将不仅是准点的上课铃声,更是一代懂得与生命节奏和谐共处的年轻人,正如那位曾经赖床的高二男生,在找到人工智能研究的目标后,现在每天清晨五点便自然醒来,因为"有太多有趣的实验等着去探索",这或许就是教育最美的唤醒方式。