当倒计时牌的数字跌进200天区间,高三教室里的空气似乎凝固成了某种透明胶质,在这个本该加速冲刺的阶段,部分学生却突然表现出令人揪心的"备考倦怠":早晨赖床不起,作业拖延成堆,甚至公然拒绝上学,面对这些异常表现,许多家长的第一反应往往是愤怒与焦虑交织,却不知这恰恰可能将孩子推向更深的情绪泥沼。

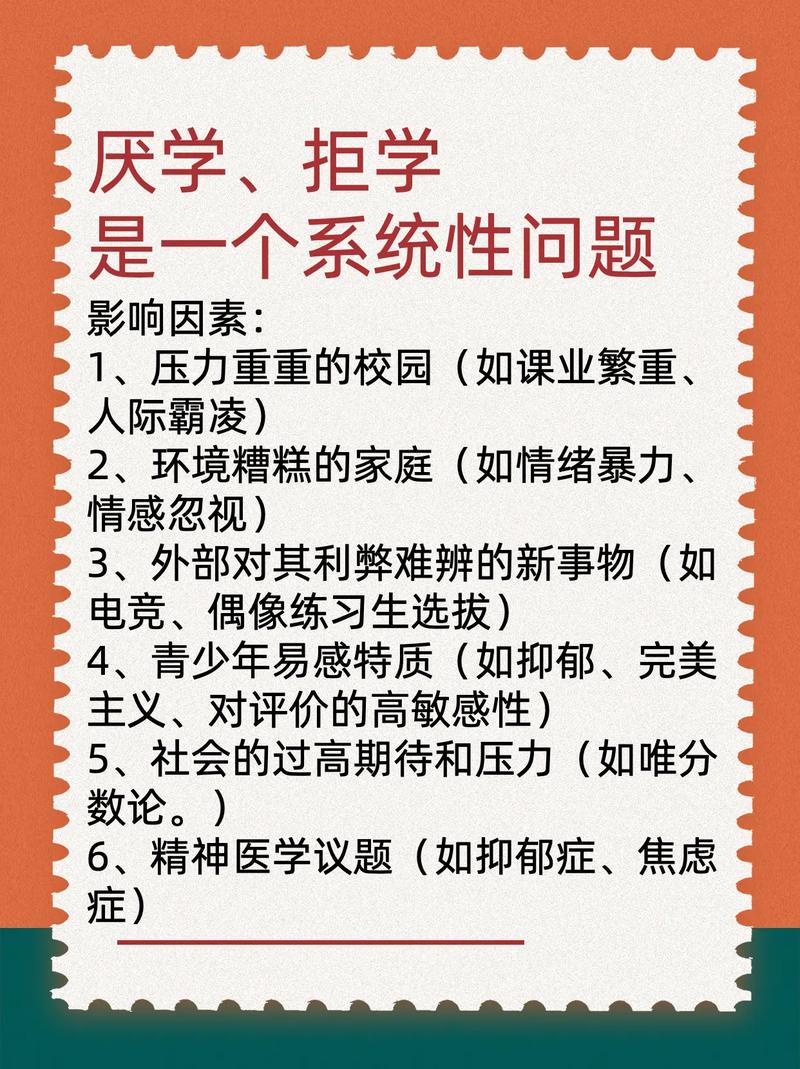

解码"备考倦怠期"的深层诱因

在持续高压的备考环境下,学生大脑中的杏仁核长期处于应激状态,神经科学研究显示,当皮质醇水平持续超标时,前额叶皮层的认知功能会显著下降,导致注意力涣散、记忆力减退等典型症状,这种生理层面的变化往往被误认为"懒惰"或"叛逆",实则是大脑启动的自我保护机制。

重点中学的张某案例极具代表性:在连续三次模考失利后,他开始出现躯体化症状——每次打开试卷就会手心冒汗、心跳过速,这种由习得性无助引发的生理反应,本质上是潜意识对失败体验的条件反射,此时单纯强调"坚持就是胜利",反而可能加重其心理负担。

家庭期待与自我认知的撕裂往往成为压垮骆驼的最后一根稻草,当父母念叨"考不上985人生就完了"时,孩子内心可能正在经历剧烈的价值冲突:既想满足家人期待,又恐惧承担失败后果,这种认知失调若得不到及时疏导,极易演变为彻底的逃避行为。

破局五步法:从对抗到共生的教育智慧

建立情感联结需要家长首先完成自我情绪脱敏,当孩子说出"我不想考了"时,与其立即反驳,不如用"这段时间你承受了太多"开启对话,心理学中的情绪标注技巧表明,准确命名孩子的感受(如"你现在觉得很疲惫对吧?")能快速降低防御机制启动概率。

目标重构不是简单的降低标准,而是帮助孩子建立弹性认知体系,可将终极目标分解为"阶梯式"任务群:从"每天完成两篇文言文练习"到"每周整理一个知识模块",通过即时反馈机制重建掌控感,北京某重点高中的实践表明,采用"微目标达成法"的学生,学习效能提升达37%。

环境干预需要家校形成支持闭环,与班主任协商调整作业量,在教室设置"静心角",这些细微改变都能有效缓解环境压力,值得注意的是,适度保留社交空间至关重要——某省实验中学通过保留课间篮球时间,使学生的焦虑指数下降21个百分点。

警惕教育干预中的"好心办坏事"

情感绑架式激励正在悄悄摧毁亲子关系。"我们为你付出这么多"等表述,会让孩子将考试成败与个人价值过度绑定,更健康的表达应该是:"无论结果如何,我们都会一起面对",这种无条件接纳才是安全感的真正来源。

过度聚焦学业可能造成认知窄化,明智的家长会刻意创造"非学习时间":周末的博物馆之行,晚餐时的电影讨论,这些看似"浪费时间"的活动,实则是维持心理弹性的重要缓冲带,华东师范大学跟踪研究显示,保留适度兴趣活动的考生,冲刺阶段抑郁发生率降低42%。

专业力量介入需要把握黄金窗口期,当孩子出现持续失眠、暴食/厌食、自伤倾向时,务必及时寻求心理咨询,值得注意的是,90%的早期心理危机通过专业干预都能得到有效缓解,关键是要破除"看心理医生等于承认失败"的错误认知。

站在人生的重要隘口,每个突然停驻的身影都值得温柔以待,教育的终极智慧,不在于将孩子塑造成完美应试机器,而是培养其面对挫折的修复力,当我们放下"必须成功"的执念,或许会惊喜地发现:那些暂时偏离轨道的孩子,正在积蓄重新出发的勇气,毕竟,高考只是人生长跑中的一道栏架,真正决定终点的,永远是持续奔跑的意愿与能力。