(引言部分) 九月开学季的清晨,总能在幼儿园和小学门口看到这样的场景:有的孩子紧紧拽着父母的衣角哭泣,有的小学生反复检查书包拖延时间,还有的青少年以各种身体不适为由拒绝出门,根据教育部基础教育司2023年的最新调查数据显示,我国6-15岁学龄儿童中,持续性厌学情绪发生率达到18.6%,短暂性厌学体验更是高达43.2%,这些数字背后折射出的,是当代家庭教育面临的严峻挑战,作为从事基础教育研究二十余年的教育工作者,我发现这些表象背后往往隐藏着复杂的心理机制和成长密码。

分离焦虑:被忽视的成长阵痛 在南京某重点小学的心理咨询室,8岁的晨晨已经连续三周在晨读时间出现腹痛症状,经过专业评估发现,这个聪明伶俐的孩子正在经历典型的分离焦虑,儿童发展心理学研究表明,3-12岁儿童的分离焦虑呈现"双峰曲线"特征,在幼儿园入学和小学三年级阶段尤为明显。

现代城市家庭普遍存在的"直升机式育儿"现象,无意中加剧了这种焦虑,父母全天候的过度保护,使孩子失去独立应对陌生环境的机会,上海师范大学的跟踪调查显示,那些在入学前就具备基本生活自理能力(如整理书包、系鞋带)的孩子,适应期比被过度照顾的孩子缩短40%。

典型案例中的晨晨,父母都是企业高管,日常照料完全由保姆代劳,当突然需要独自面对校园生活时,晨晨的焦虑转化为躯体症状,这种情况需要家校协同干预,通过渐进式分离训练,比如从父母送到校门口逐渐过渡到送到小区门口,同时配合沙盘游戏治疗,帮助孩子建立安全型依恋关系。

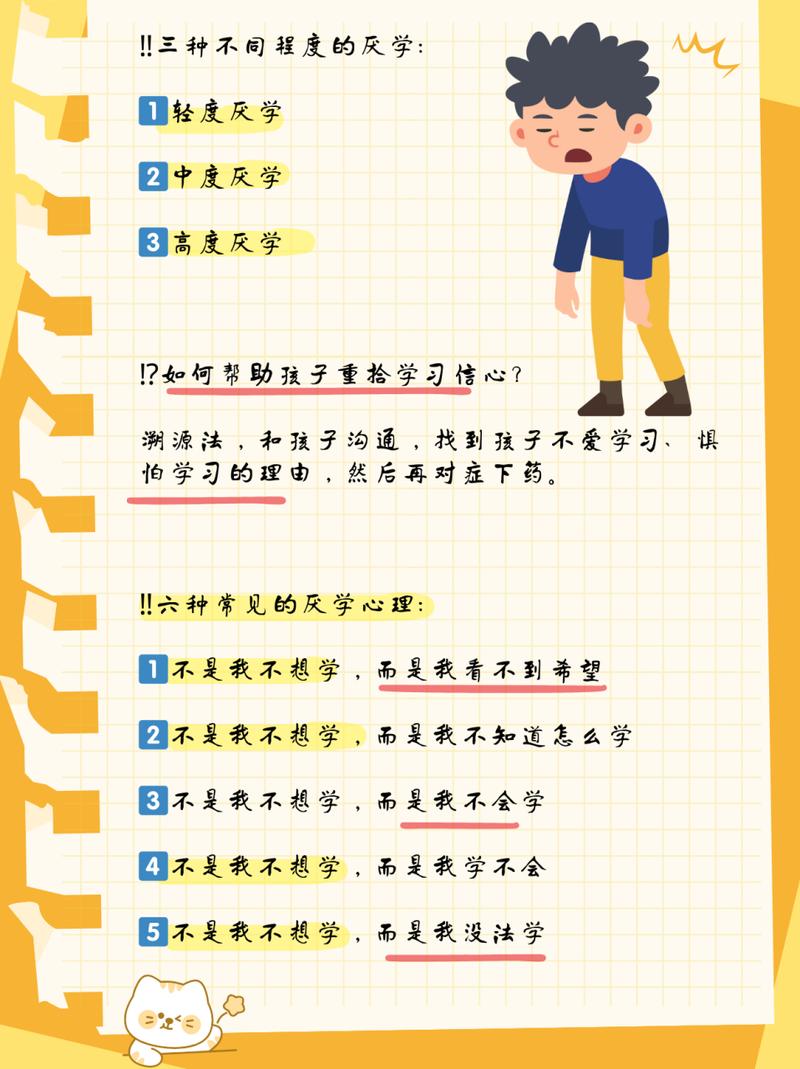

学习压力:被异化的求知本能 北京某重点中学的心理健康普查显示,63%的初中生存在不同程度的"习得性无助",这种最初由积极心理学家塞利格曼提出的心理现象,在基础教育阶段具体表现为:当孩子反复经历学业挫败后,会产生"无论怎样努力都无法改变结果"的认知偏差。

值得警惕的是,这种压力不仅来自课业本身,更多源自畸形的评价体系,杭州某区教育局的调研报告指出,小学阶段78%的课外辅导由家长主动报班,而非学生真实需求,当钢琴考级、奥数竞赛、英语考证等"教育军备竞赛"挤占孩子的游戏时间,求知本能就会被异化为痛苦体验。

某重点小学五年级学生小雅的案例极具代表性,这个曾经痴迷恐龙知识的女孩,现在每天要完成4小时课外练习,在咨询中她画出"被作业怪兽吞噬的自己",这个充满隐喻的图画警示我们:当学习变成纯粹的工具性活动,认知内驱力就会逐渐枯竭,重建学习动机需要实施"教育减负2.0",即不仅要减少作业量,更要重构评价体系,让知识回归其本真价值。

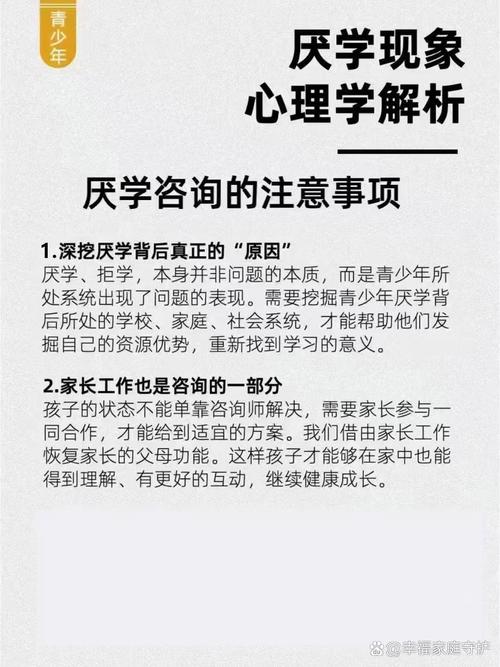

社交困境:隐形的情感暴力 广州青少年心理援助中心的数据显示,校园社交问题导致的厌学占比从2015年的12%攀升至2023年的29%,这种被称为"情感校园暴力"的现象,往往比肢体冲突更具破坏性,它包括言语嘲讽、群体孤立、恶意玩笑等隐蔽形式,对儿童自我认同感造成持续性伤害。

典型案例中的初中生小林,因为体型偏胖成为同学调侃对象,班主任起初认为"只是孩子间的玩笑",直到小林出现逃学行为才引起重视,发展心理学研究证实,9-14岁是同伴认同的关键期,这个阶段遭遇社交创伤可能影响终生的人格发展。

破解这个困局需要建立三级预防机制:在班级层面开展同理心培养课程,在学校层面设立匿名求助系统,在区域层面构建心理危机干预网络,深圳某实验学校推行的"情感教育周"成效显著,通过情景剧、角色互换等体验式教学,使校园霸凌事件下降67%。

家庭系统:被低估的影响因子 中国家庭教育学会2022年的全国调研揭示,68%的厌学儿童生活在高冲突家庭环境中,这些家庭往往存在"情感双盲"现象:父母关注物质满足却忽视情感需求,孩子渴望理解却不会表达,这种错位导致亲子关系陷入"追逃模式"——父母越焦虑管教,孩子越抗拒沟通。

典型案例中的高中生浩浩,父亲是成功企业家却常年缺席家庭教育,当浩浩出现网络成瘾倾向时,母亲采取断网、转学等激烈手段,反而激起更强烈的对抗,系统家庭治疗理论指出,青少年的问题行为往往是家庭关系的"症状表现",在这个案例中,咨询师通过家庭雕塑技术,让父母意识到过度控制的危害,逐步调整为"权威-民主"型教养模式。

生理节律:被遗忘的生物学基础 首都儿科研究所的临床数据显示,约15%的"厌学"儿童实际存在未被识别的睡眠障碍,现代生活方式改变带来的"社会性时差"(Social Jet Lag),正在侵蚀青少年的生物节律,电子屏幕的蓝光照射抑制褪黑素分泌,导致深度睡眠时间减少,这是造成晨起困难的重要原因。

上海某初中实施的"睡眠保卫计划"具有借鉴意义:通过推迟早读时间、设置午休舱、开展睡眠教育等组合措施,学生日均睡眠时间增加1.2小时,课堂专注度提升38%,这提醒教育者要重视"生理-心理-社会"模式的综合干预。

(结语部分) 解构儿童厌学现象,本质上是解码成长密码的过程,每个不愿迈进校门的孩子,都在用独特的方式诉说未被理解的需求,这需要教育者具备"显微镜"般的洞察力,发现行为背后的心理逻辑;也需要"广角镜"般的系统思维,构建家校社协同育人机制;更需要"望远镜"般的战略眼光,在尊重成长规律的前提下静待花开,当我们不再简单地将厌学归因为"懒惰"或"叛逆",而是将其视为成长的求助信号时,真正的教育转机才会到来。