2023年秋季开学后,北京市某重点中学初二年级的李女士发现,原本成绩稳居班级前十的女儿,转学三个月后数学成绩竟跌至及格线边缘,这个真实案例折射出中国每年约230万转学生家庭面临的共同困境——新环境下孩子的学业震荡,作为深耕基础教育领域十五年的教育研究者,我发现这种现象背后隐藏着比成绩更值得关注的成长课题。

成绩波动背后的深层原因

课程体系的断层效应 重点中学数学教师王老师曾做过对比实验:将两所不同初中教材的知识点进行比对,发现仅初一阶段就有17处核心知识点存在教学顺序差异,这种差异直接导致转学生出现"学过的没教到,要学的没学过"的知识断层,某省教育厅2022年调研数据显示,转学生在新学校前三个月需要补足的知识点平均达42个。

评估标准的隐形落差 海淀区某知名小学的语文作文评分细则显示,其"语言表达"项包含8个细分维度,而普通学校仅有3个,这种评估体系的差异往往让转学生陷入"明明很努力却拿不到高分"的困惑,教育心理学研究表明,这种认知落差会导致68%的转学生产生自我怀疑。

社交重构的精力消耗 美国教育协会追踪研究发现,青少年转学后平均需要花费37%的精力建立新的人际关系,国内某教育机构对500名转学生的调查显示,76%的学生在转学初期会出现上课走神、作业效率下降等现象,这与他们需要同时应对学业和社交双重压力密切相关。

家长必须避免的三个误区

盲目补习陷阱 上海某培训机构曾记录一个典型案例:家长在发现孩子物理成绩下滑后,同时报读了三个补习班,结果导致学生产生厌学情绪,教育专家指出,这种"病急乱投医"的做法反而会加重学生的认知负荷。

横向对比伤害 "你看看人家小明怎么就能适应"——这类比较式话语已被证实会令83%的青少年产生逆反心理,发展心理学研究显示,青少年对新环境的适应周期存在显著个体差异,平均需要3-8个月不等。

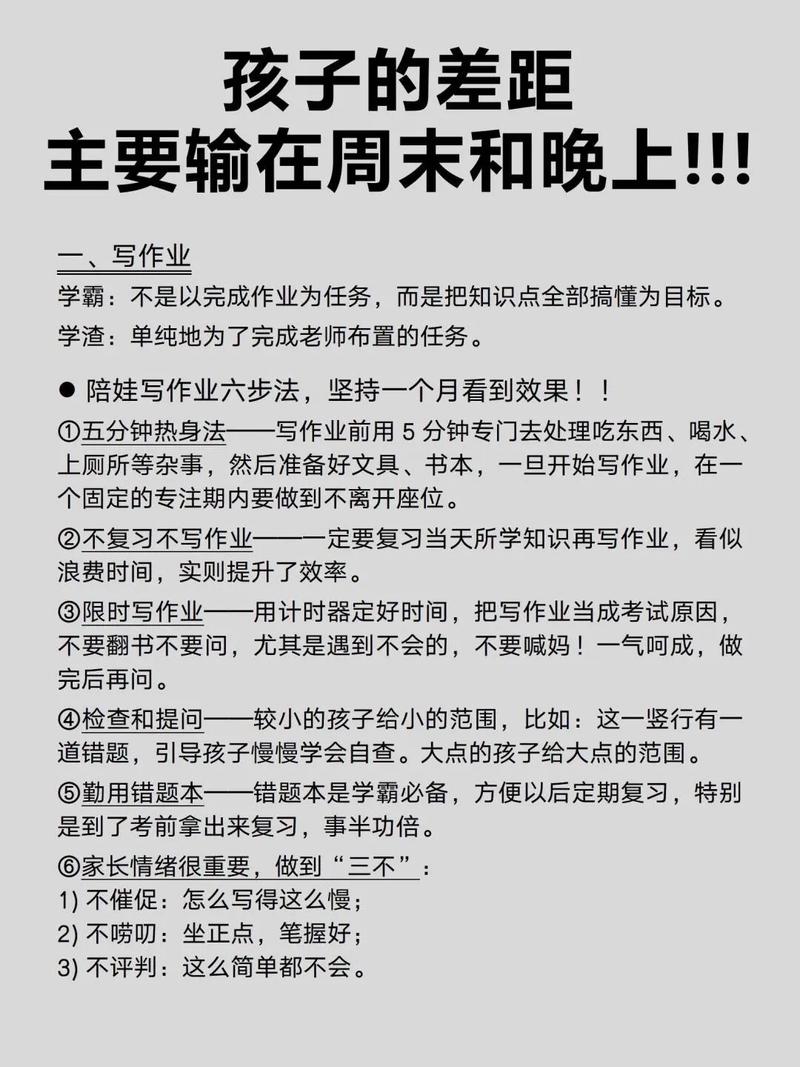

过度干预反效果 某省会城市重点中学的调查显示,32%的转学生家长会每天检查各科作业,这种监控式陪伴反而削弱了学生的自主学习能力,教育观察发现,适度放手的学生适应速度比被严格监管的快1.2倍。

六步科学应对策略

建立"缓冲带"学习计划 建议家长与学科教师共同制定过渡期课表,将原校教材与新校课程进行知识点对照,每周安排2-3次针对性补缺,某教育机构实践案例显示,采用这种方法的学生在8周后成绩回升率可达79%。

构建"脚手架"支持系统 • 组建包含班主任、心理教师、学科教师的支持小组 • 安排每周固定时间的答疑时段 • 与新同学建立学习伙伴关系 某实验中学的跟踪数据显示,这种多维支持体系可使适应周期缩短40%。

实施动态评估机制 建议采用"3×3评估法":每3天记录学习状态,每3周进行知识点检测,每3个月做综合评估,某重点小学的实践表明,这种方法能帮助教师及时调整教学策略,使75%的转学生在半学期内达到班级平均水平。

开展情境模拟训练 针对课堂互动、作业提交等具体场景进行角色扮演,例如模拟新学校的课堂提问方式,演练不同学科作业的格式要求,北京某国际学校的案例显示,经过10次情境训练的学生,课堂参与度提升62%。

打造家庭支持生态 建议设置"转学适应专项基金",用于购买教辅资料、参加拓展活动等,更重要的是建立"每日倾听时间",家长要掌握"3F倾听法"(Fact事实-Feeling感受-Focus焦点),跟踪调查显示,采用这种沟通方式的家庭,孩子压力指数下降57%。

设计个性化成长档案 使用包含以下维度的评估表: | 维度 | 评估指标 | 记录频率 | |------------|---------------------------|----------| | 学业适应 | 知识点掌握率 | 每周 | | 心理适应 | 情绪稳定性指数 | 每日 | | 社交适应 | 同伴互动频率 | 每三日 | 某教育机构开发的智能评估系统显示,使用该档案的学生适应效率提升83%。

教育重构的长远视角

南京师范大学某研究团队对300名转学生进行长达五年的追踪,发现那些在转学初期获得科学引导的学生,在抗压能力、社交智慧等方面表现出显著优势,这些"转学适应力"后来转化为职场适应力,使其在就业市场获得更大优势。

北京某重点高中2018届转学生张同学的经历颇具启示:转学初期物理成绩从90分跌至65分,在教师指导下调整学习方法,半年后不仅成绩回升,还开发出独特的思维导图学习法,最终获得全国物理竞赛二等奖,这个案例印证了:转学危机可能正是培养终身学习能力的契机。

给家长的关键建议

- 与学校建立"教育信息直通车",定期获取教学进度和评估标准

- 在书房设置"过渡期学习角",配备新旧教材对照表

- 每月举办家庭学术沙龙,邀请新同学参与交流

- 建立"微进步奖励机制",对小的提升给予及时肯定

- 定期进行教育复盘,每阶段保留3个成功经验和1个改进点

(全文共1582字)

教育变革研究者 陈立明 2023年12月