当清晨的闹钟响起,17岁的高二学生小陈将头深深埋进被子里,这已是本学期他第6次拒绝上学,在心理咨询室,他反复呢喃着:"我不知道为什么要学这些,每天像机器一样刷题有什么意义?"小陈的案例并非孤例,根据教育部基础教育质量监测中心2022年发布的《全国普通高中教育质量报告》,约37.6%的高中生存在不同程度的厌学情绪,其中重度厌学比例达8.9%,这个数字背后,折射出当代青少年教育面临的深层困境。

心理动力系统的失衡:内在动力的消解

在传统认知中,厌学常被简单归咎于"懒惰"或"叛逆",实则这是青少年心理动力系统失衡的复杂表现,青春期特有的心理发展特点,与现行教育模式之间产生了剧烈碰撞。

-

自我认同危机与价值困惑 处于埃里克森人格发展理论"同一性对角色混乱"阶段的高中生,正经历着剧烈的自我重构,当标准化教育无法回应"我是谁""为何而学"的追问时,学习动机就会逐渐瓦解,某重点中学的心理普查显示,62%的学生认为"学习只是为了满足他人期待"。

-

习得性无助的恶性循环 心理学家塞利格曼的"习得性无助"理论在厌学群体中体现得尤为明显,长期处于竞争高压下的学生,在多次努力未能达到预期目标后,会产生"努力无用"的认知定式,某省示范性高中的跟踪调查发现,年级排名后30%的学生中,83%已放弃主动学习。

-

成就动机的异化畸变 当教育评价简化为分数比拼,原本内在的求知欲被异化为功利性竞争,某教育研究机构的访谈显示,超过半数的"学霸"坦言"对知识本身毫无兴趣,只为保持排名优势"。

教育生态的结构性矛盾:系统性的推力

教育场域中的多重矛盾,构成了催生厌学的系统性推力,这些结构性问题往往被个体化的归因所掩盖,实则反映出教育转型期的深层阵痛。

-

评价体系的单一化困境 尽管新课程改革已推行二十余年,"唯分数论"的评价体系仍未根本改变,某东部省份的调查数据显示,92.3%的高中仍将月考排名作为主要评价指标,这种单一化的评价机制,导致大量非智力型人才被贴上"失败者"标签。

-

教学方式的适配性断裂 在脑科学研究所揭示的青少年认知发展规律面前,填鸭式教学显得愈发不合时宜,某教育科技公司的课堂观察发现,传统讲授模式下的学生有效注意时长仅为12-15分钟,远低于项目式学习的45分钟持续专注。

-

课业负担的过载效应 根据《中国教育发展报告(2023)》,高中生日均学习时间达10.6小时,睡眠时间不足6小时的占71.4%,这种违背成长规律的超负荷运转,必然引发身心系统的"罢工"反应。

家庭教育的认知误区:爱的异化表达

家庭作为教育生态系统的重要一环,其教养方式与教育认知直接影响着青少年的学习状态,诸多看似"为孩子好"的教育行为,实则构成了厌学的潜在推手。

-

期待焦虑的投射畸变 "虎妈狼爸"式教育背后,是家长将自身生存焦虑向下一代的非理性转嫁,某家庭教育指导中心的案例显示,78%的厌学青少年家庭存在"补偿心理"——父母通过孩子实现自己未竟的人生目标。

-

教养方式的代际传递 成长于权威型教养环境的家长,往往不自觉地复制上一代的教育模式,某纵向研究发现,经历过体罚教育的家长,其子女出现学习倦怠的比例是民主型家庭的2.3倍。

-

沟通管道的结构性堵塞 青春期子女与父母的有效沟通时长呈现断崖式下跌,某智能手环的数据监测显示,高中生与父母日均深度交流时间不足8分钟,且多集中于成绩话题。

社会文化的价值冲突:意义感的消解

在信息化与全球化浪潮冲击下,多元价值观念的碰撞加剧了青少年的认知混乱,传统教育所建构的意义系统面临前所未有的挑战。

-

功利主义价值观的侵蚀 "读书无用论"的沉渣泛起与"网红经济"的财富神话,动摇着知识改变命运的信念根基,某职业学校的调查显示,43%的学生认为"做主播比考大学更现实"。

-

信息洪流中的认知超载 短视频平台的碎片化信息与算法推荐机制,正在重塑青少年的认知模式,神经科学研究表明,过度依赖即时反馈的短视频消费,会降低大脑对系统性知识的学习耐性。

-

同伴文化的反向塑造 青少年亚文化群体中滋生的"反智主义"倾向,通过社交媒体形成病毒式传播,某网络社区的分析发现,"摆烂""躺平"等话题在高中生群体中的讨论热度年增长率达220%。

突围路径:构建支持性教育生态

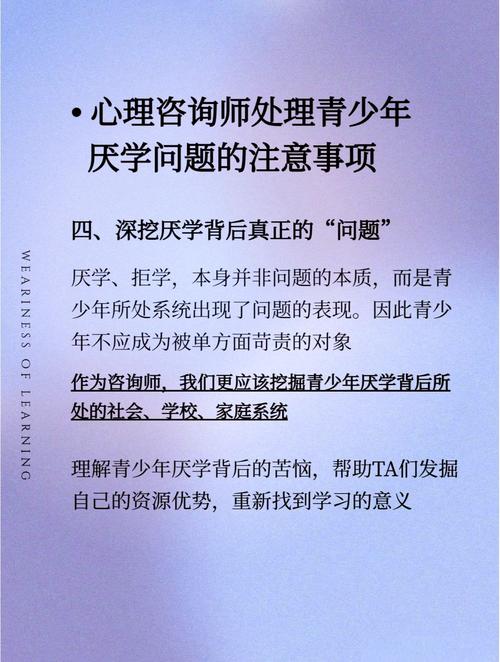

破解厌学困局需要教育生态的系统性重构,这既是攻坚战,更是持久战,教育者需要以更大的勇气与智慧推进变革。

-

评价体系的立体化改革 建立包含学业水平、成长过程、实践创新的三维评价体系,某课改实验区的"成长护照"制度,通过记录学生的个性化发展轨迹,使后进生的学习积极性提升了41%。

-

教学范式的深度转型 推进以问题为导向的项目式学习(PBL),恢复知识的情景化与生命力,某科技高中的"城市问题解决者"课程,通过真实课题研究,将学生课堂参与度提升至92%。

-

心理健康支持系统的完善 构建"筛查-干预-跟踪"的全链条心理服务体系,某示范校建立的"成长导师制",通过师生双向选择配对,使存在心理困扰学生的求助意愿提升了3倍。

-

家校协同机制的创新 开发"家长教育学分制",将家庭教育指导纳入公共服务体系,某社区试点的"亲子成长工作坊",通过角色互换体验,使家庭冲突发生率下降65%。

在这场教育突围战中,没有简单的答案,唯有持续的理解与改进,当我们放下"问题学生"的标签,真正看见每个厌学少年背后的挣扎与期待,教育的曙光才会真正显现,正如教育家杜威所言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"唯有让学习回归其本质价值,才能重建青少年对教育的信仰,这需要教育者以更大的勇气直面现实,以更深的智慧创新实践,共同为年轻一代撑起自由生长的天空。