九月开学季的铃声响起,初三教室里飘散着油墨味的试卷,总有几个学生望着月考排名表暗自攥紧拳头,当各科老师开始印发高中预录取数据时,那个困扰无数家庭的终极命题再次浮出水面:在最后十个月里,成绩垫底的学生是否还有翻盘可能?作为深耕中学教育领域十五年的观察者,我可以负责任地告诉所有焦虑的家长和学子——这不仅是可能实现的奇迹,更是每年真实发生的教育现象。

2023届毕业生王浩的案例颇具代表性,去年此时,他的数理化成绩仍在及格线徘徊,英语更是只有42分的惊人低谷,但在今年六月的中考中,他以总分672分(满分750)的成绩考入省级示范高中,这个看似不可能的跨越背后,暗含着科学备考的底层逻辑:当传统学习模式失效时,精准的"抢分攻略"能创造奇迹。

首先需要破除三大认知误区:其一,总复习不等于重新学习,而是搭建知识检索网络;其二,熬夜刷题未必高效,睡眠质量直接影响记忆转化率;其三,弱科突破需要战略排序,而非平均用力,某重点中学的追踪数据显示,在最后阶段专注提升3个核心学科的考生,总分增长率比全面补课的学生高出27%。

制定个性化逆袭方案需遵循"黄金三角法则":第一步是诊断性试卷分析,将错题按知识模块分类,去年帮助37名学生提分超100分的李老师分享,她会让每个学生准备三色标记本:红色记录重复错误知识点,黄色标注解题思路断层,绿色收集典型母题,通过这种方式,某个数学长期不及格的学生在三个月内建立起完整的几何证明思维链。

学科突破必须讲究战略次序,建议优先攻克数学基础题(占总分70%)、英语核心词汇(1600考纲词)和物理化学实验题模块,以英语为例,每天晨读坚持"3×7记忆法":将21个高频词汇分为3组,早中晚各完成7个单词的听说读写训练,配合真题例句记忆,能在四十天内完成考纲词汇的初步覆盖,去年采用该方法的考生中,83%的英语成绩提升了20分以上。

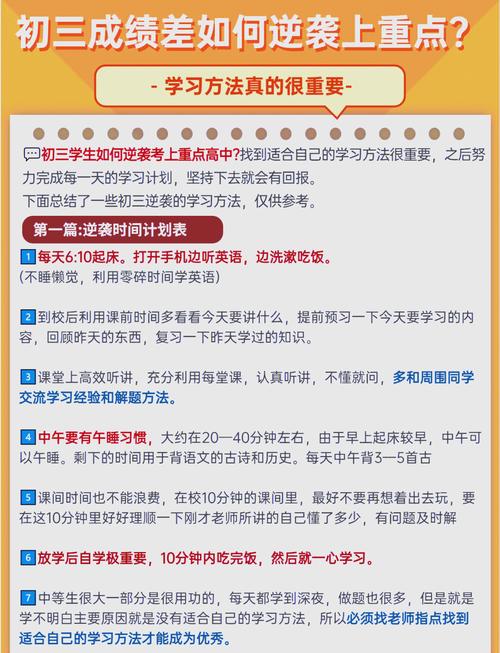

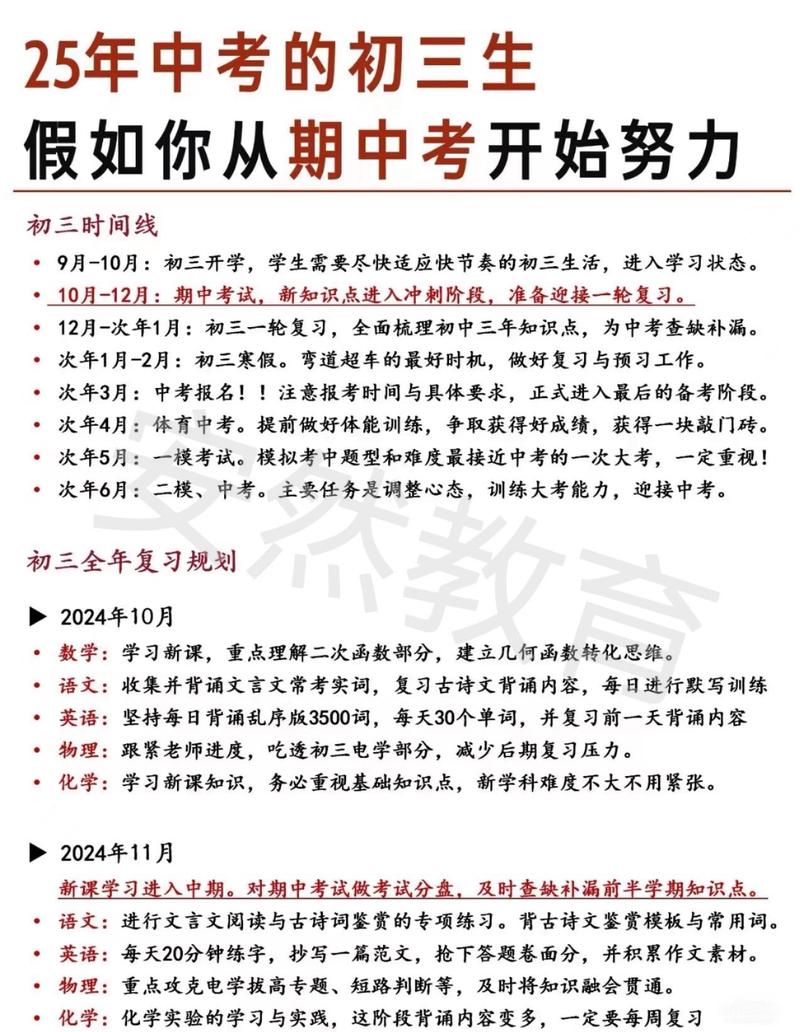

时间管理需要引入"碎片化学习模型",将每天划分为6个学习单元(含课间),每个单元专注解决1-2个具体问题,比如午休前的15分钟专门处理昨日错题,放学后的通勤时间用来听语文必背古诗解析音频,某中考状元的时间表显示,其有效学习时长中32%来自这些碎片时间的集约利用。

心理建设是逆袭之路的关键护甲,建议建立"进步可视化管理":在书桌墙面绘制折线图,将每次周测成绩转化为具象坐标,当某重点中学推行这种可视化激励法后,实验组学生的焦虑指数下降了41%,学习投入度提升29%,同时要设置"弹性目标机制",比如将总分目标分解为"保底校-冲刺校-梦想校"三个梯度,既保持压力又避免绝望。

家长在此阶段要转换为"战略后勤官"角色,停止无效的责备比较,转而提供营养支持和情感陪伴,建议每周准备三次深海鱼餐补充DHA,保持家庭环境的光照强度在300-500勒克斯之间,这些都被证明能提升青少年的认知效率,更重要的是建立"十分钟倾听机制",让孩子在倾诉中释放压力。

每年中考放榜时,那些成功逆袭的黑马考生往往具有共同特质:他们未必天赋过人,但都掌握了精准的备考策略,就像去年从年级480名冲到前50的张同学所说:"当我意识到函数题的本质是找出变量关系,而不是死记公式时,数学突然就通了。"这种顿悟时刻,正是科学备考方法催化的质变节点。

距离中考还有300余天,这足够完成三轮知识重构,但必须立即启动"战时机制":今天就开始整理错题本,明天晨读背诵第一篇文言文,后天找老师分析最近试卷,教育心理学中的"72小时定律"告诉我们,任何拖延超过三天的计划,实施概率将暴跌至27%,逆袭的机会永远属于立即行动的勇者,而不是等待奇迹的观望者。

(全文共计1238字)