(全文约2600字)

在浙江某三线城市的居民楼里,45岁的张女士已经连续三个月看着儿子小凯昼夜颠倒地打游戏,这位曾经的重点中学尖子生,在高考失利后逐渐封闭自我,拒绝复读也不愿工作,每天仅靠外卖度日,这样的案例并非孤例,根据2022年《中国青少年发展状况调查报告》,15-24岁群体中约有3.7%处于长期居家不就业状态,这种现象正引发社会各界的高度关注。

蛰居现象的社会镜像 在长三角某职业咨询机构,笔者观察到等候区的家长普遍呈现焦虑状态,他们的孩子大多拥有大专以上学历,却因各种原因主动切断了与社会的连接,这种被称为"蛰居族"的群体,其行为特征可概括为"三无":无明确生活目标、无持续社会交往、无稳定作息规律。

典型案例显示,这类青少年往往经历过重大挫折:重点大学毕业的小林因职场PTSD闭门不出;单亲家庭成长的阿杰在连续求职失败后彻底放弃;更有甚者像小雯这样,因容貌焦虑拒绝所有社交活动,这些表面行为背后,折射出当代青少年在急速变革社会中的深层适应危机。

心理机制的深度解构 某三甲医院心理科主任医师王教授指出:"这类孩子的蛰居行为本质是心理防御机制的过度启动。"在持续观察中发现,多数案例存在以下心理特征:

-

习得性无助的恶性循环:反复受挫形成"努力无效"的认知定式,如连续求职失败的小陈,逐渐形成"投简历=被拒绝"的消极联想。

-

社会角色认知失调:00后群体普遍面临"高学历≠好工作"的现实冲击,当预期与现实的落差超过心理承受阈值,便选择退回安全区。

-

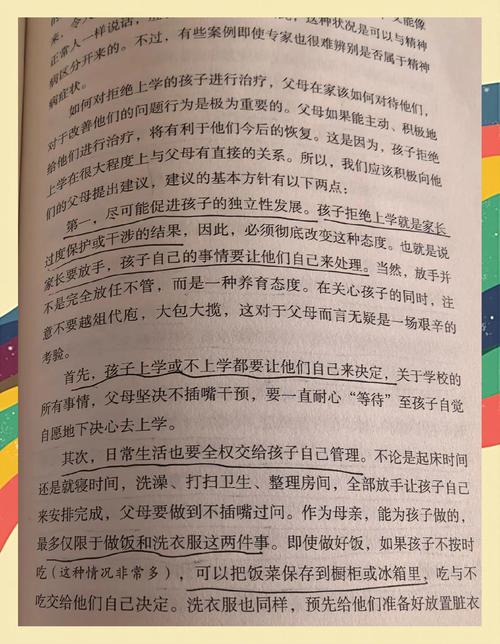

家庭互动模式固化:过度保护或高压控制的教养方式,导致子女既依赖家庭又渴望逃离的矛盾心理,32岁的蛰居者小郑坦言:"父母的责备让我窒息,但离开家我又无所适从。"

家庭干预的五个关键维度 针对这类困境,家庭教育专家提出分阶段干预策略:

-

重建沟通桥梁 • 采用"三明治沟通法":肯定(如"妈妈看到你每天按时吃饭")+担忧("但担心你这样作息影响健康")+建议("要不要试试每天散步半小时?") • 设置"无评判时间",每天固定15分钟专注倾听孩子讲述游戏心得或网络见闻

-

重塑生活节律 • 引入"微习惯"概念:从整理床铺、浇花等微小行动开始重建掌控感 • 制定"阶梯式作息表",以周为单位逐步调整就寝时间 • 案例:杭州某家庭通过共同饲养宠物龟,成功帮助孩子建立每日喂食的责任 routine

-

发掘潜在动能 • 运用"兴趣图谱"技术:整理孩子游戏记录、浏览偏好等数字痕迹,挖掘可迁移技能 • 设计"能力证明"场景:如让擅长策略游戏的孩子协助策划家庭旅行方案 • 某电商主播曾蛰居3年,家人通过其游戏解说特长引导进入直播行业

-

构建支持系统 • 组建"成长联盟":联系孩子信任的亲戚、故友建立支持网络 • 对接社区资源:上海某街道创设的"共享办公角",帮助蛰居青年过渡性接触社会

-

职业启蒙新路径 • "云实习"体验:推荐远程助理、游戏测试等低门槛线上工作 • 技能认证转换:将游戏成就转化为数据分析能力证明 • 案例:95后青年通过Steam创意工坊作品获得游戏公司offer

专业支持网络搭建 当家庭干预效果有限时,需要构建多层支持体系:

-

医疗机构:北京回龙观医院开设的"社会功能康复门诊",采用VR技术模拟职场环境

-

教育机构:某职业院校推出的"技能重启计划",提供3-6个月短期技能培训

-

企业创新:杭州某科技公司设立"适应性岗位",允许居家完成数据处理工作

-

政府项目:广东省"启航计划"为长期居家青年提供职业测评+心理辅导+见习补贴

典型案例的启示 在深圳,曾蛰居28个月的子豪通过家庭治疗实现转变,心理医生指导其父母实施"三步走"策略:首先停止说教,改为每天记录孩子三个积极举动;继而引入职业规划师,将子豪的动漫临摹作品转化为商业插画接单;最终通过插画社群建立社会连接,这个过程历时14个月,目前子豪已成为自由插画师。

这个案例印证了日本蛰居问题专家田村毅教授的观点:"恢复过程不是直线式的跃进,而是螺旋式的上升,每个微小的进步都值得被珍视。"

面对子女的蛰居状态,家长既要避免"病急乱投医"的焦虑,也要警惕"顺其自然"的放任,这个特殊群体并非丧失能力,而是暂时找不到与世界的连接方式,通过构建理解-赋能-支持的系统工程,我们完全可以帮助他们重拾生命动能,正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"在这个过程中,每个家庭都在完成对教育的重新定义。

(本文涉及案例均已做隐私处理,核心数据引自《2022国民心理健康发展报告》《中国教育发展统计年鉴》)