现象背后的深层解码

每当夜幕降临,无数家庭上演着相似的场景:台灯下堆满课本,孩子咬着笔杆发呆,家长反复催促"快点写",时钟指针却已划过十点,这种作业拖延现象在7-12岁学龄儿童中发生率高达67%(中国家庭教育研究院2023年调研数据),已成为困扰现代家庭的教育痛点,当我们深入观察就会发现,拖延表象下隐藏着复杂的生理-心理-环境交互作用系统。

从神经科学角度分析,前额叶皮质发育迟缓导致儿童执行功能薄弱,面对多任务作业时容易产生认知超载,教育心理学研究显示,拖延本质是对负面情绪的应对机制——当孩子将作业与焦虑、挫败等情绪建立条件反射,大脑杏仁核会本能启动逃避反应,社会环境因素同样不容忽视,数字化时代的信息碎片化正在重塑儿童的注意力模式。

六维干预系统构建

第一步:生理基础评估与优化

建议家长优先带孩子进行专业感统评估,排除注意力缺陷多动障碍(ADHD)、视动统合失调等生理因素,针对普遍存在的"屏幕后遗症",可实施"三三制"感官唤醒训练:每天3次3分钟的手指操、眼球追踪训练和本体觉刺激游戏,保证充足睡眠(小学生每日9-11小时)和蛋白质摄入(每日每公斤体重1.2克),为大脑提供优质"燃料"。

第二步:心理动力系统重建

采用"认知-情感-行为"三位一体干预法,通过绘制"作业情绪地图",帮助孩子识别具体卡点(如数学应用题引发的焦虑),运用叙事疗法重构认知:"这不是惩罚,而是升级大脑的游戏任务",引入"心流触发器"设计:将作业分解为15分钟挑战单元,每完成一个单元可获得即时反馈(如收集能量宝石)。

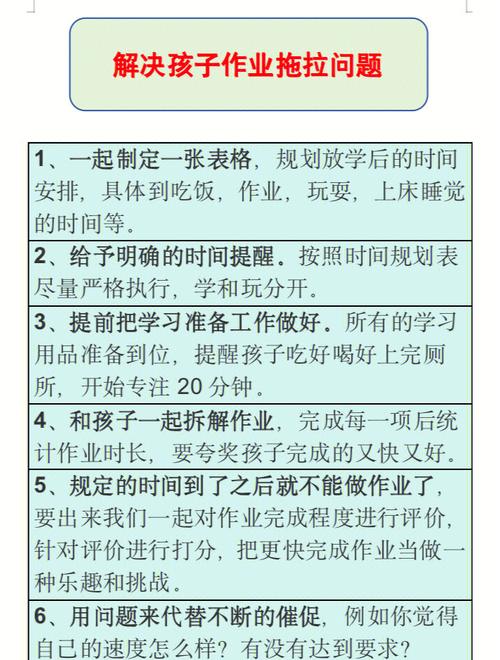

第三步:时间管理具象化训练

摒弃抽象的时间概念,采用"时空可视化"工具,推荐使用彩虹时间轮盘:将90分钟作业时段划分为红(专注攻坚)、橙(知识整理)、黄(创意输出)等六个彩色区块,配合沙漏时钟和作业进度条,让时间流逝变得可见可触,重要原则是执行"番茄工作法儿童版":25分钟专注+5分钟感官运动休息。

第四步:学习环境生态重构

创建符合人体工学的"学习舱",遵循"三区五感"设计原则,核心区保持极简主义(仅保留必要文具),缓冲区设置灵感墙和情绪调节工具,补给区摆放健康零食和饮用水,运用多感官刺激:薄荷香薰提升警觉度,白噪音改善专注力,可调节色温台灯优化视觉舒适度,特别建议设置"作业启动仪式":整理书桌-深呼吸三次-说出今日目标。

第五步:行为契约制度实施

与孩子共同制定《作业自治公约》,采用SMART原则设定目标(具体、可测、可达、相关、有时限),引入双轨激励系统:即时奖励(每完成小目标获得积分贴纸)和延迟满足(累计积分兑换特权),创新设计"责任转嫁机制":设置"作业监护官"角色由孩子担任,家长转为顾问角色,建立"错误银行"制度,将订正过程转化为"赚取智慧币"的游戏。

第六步:成长型思维培养工程

通过"认知重评四步法"转化畏难情绪:1.识别自动化思维("我永远做不完")2.寻找反证("上周三我提前完成了")3.构建替代认知("我正在变得更快更好")4.设计行动方案,定期开展"脑科学小讲堂",用孩子能理解的语言讲解髓鞘形成原理:"每次专注练习都在给神经通路铺高速公路"。

典型案例解析与调适

9岁男孩小宇的转变颇具代表性,初期评估显示其存在视动协调不足(抄写错误率高)、任务启动困难(平均拖延23分钟)等问题,干预方案包括:

- 晨间15分钟眼球追踪训练

- 作业前10分钟感觉统合激活

- 使用"闯关地图"分解语文作业

- 建立"错题博物馆"进行游戏化订正 经过8周系统干预,作业效率提升40%,自主作业时间从19:30提前至18:45,家长反馈:"现在他会主动说'妈妈,我要去升级我的大脑程序了'"。

家长角色进阶指南

教育者的终极目标是培养自我调节学习者,建议家长实施"三阶段角色进化":

- 脚手架阶段(1-4周):提供结构化支持

- 教练阶段(5-8周):培养元认知能力

- 顾问阶段(9周后):激发自主管理

特别注意避免五个常见误区:

- 过度代劳催生依赖

- 负面标签固化行为

- 奖惩制度比例失衡

- 横向比较打击自信

- 忽视个体发展节奏

静待花开的新释义

改变作业拖延不是简单的行为矫正,而是帮助孩子构建终身受益的自我管理系统,当我们用科学方法拆解问题,用发展眼光看待成长,那些曾让人焦虑的"拖拉时刻",终将转化为见证生命蜕变的珍贵契机,每个孩子都有自己绽放的时区,我们要做的,是提供适宜生长的土壤,然后怀着敬畏之心等待。

(全文共1578字)