在某个普通工作日的深夜,李女士又一次被班主任的电话惊醒,刚升初二的儿子小凯连续三天逃课去网吧,书包里塞满了未完成的作业,这样的场景正在无数中国家庭重复上演——当生理发育的叛逆期撞上价值觉醒的青春期,传统教育方式正在经历前所未有的挑战。

理解叛逆期的本质:被误解的成长密码

青少年大脑前额叶皮层与边缘系统发育失衡的生理特征,注定了这个阶段特有的冲动性与探索欲,神经科学研究显示,14-16岁青少年对多巴胺刺激的敏感度是成人的两倍,这种神经机制驱动他们不断寻求新鲜体验,却与需要持续专注的学习活动形成天然冲突。

教育心理学中的"自我决定理论"指出,青少年的学习动机需要满足自主感、胜任感和归属感三个核心需求,当机械重复的题海战术取代探索式学习,当成绩排名摧毁自我价值认同,当家庭对话只剩下分数讨论,厌学就成为青少年维护心理边界的自然防御。

解码厌学心理:那些教科书不会说的真相

在深圳某重点中学的心理咨询室档案中,85%的厌学案例都存在隐性诱因:可能是数学课上被当众羞辱的创伤记忆,可能是暗恋对象无意间的嘲讽,也可能是父母某句"考不上重点人生就完了"的过度期待,这些碎片化事件经过青春期敏感神经的放大,最终汇聚成对学习系统的全面抵触。

家长的典型误区往往加剧危机:38%的家庭选择强制没收电子设备,25%的家长实施经济惩罚,15%的家庭求助军事化管理机构,这些简单粗暴的干预就像给发烧病人敷冰袋,表面上降低体温,实则掩盖了真正的感染病灶。

教育突围战:从对抗到共生的范式转换

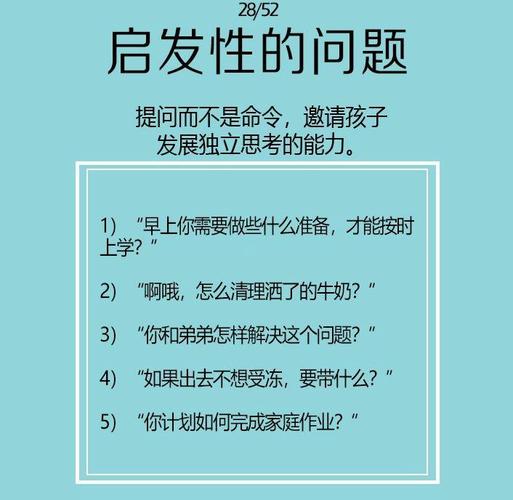

重塑家庭沟通模式 上海家庭教育研究中心跟踪调查显示,建立"3:1对话法则"的家庭,青少年学业改善率达73%,即每三次日常交流中至少有一次完全脱离学业话题,转而探讨社会热点、影视作品或生活趣事,这种刻意营造的心理安全区,能有效修复受损的亲子关系。

案例:程序员父亲王先生将每周六设为"科技探索日",与沉迷游戏的儿子共同拆解智能设备,三个月后,孩子自发研究起编程语言,并主动报名信息学竞赛。

教育目标的重构艺术 北京师范大学附属实验中学推出的"优势发现计划"值得借鉴:教师用三个月时间观察记录学生的120个行为细节,最终提炼出每个孩子独特的智能倾向,结果显示,参与项目的学生自我效能感提升41%,学业投入度增长29%。

家长可以借鉴"SWOT学习分析法":与孩子共同分析其在学习中的优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)和威胁(Threats),这种商业管理工具的迁移使用,能帮助青少年建立理性认知框架。

支持系统的生态化建设 杭州某重点高中打造的"学长导师制"成效显著:邀请往届毕业生担任现届学生的成长顾问,用同龄人视角解读学业困惑,数据显示,参与项目的学生目标清晰度提升58%,时间管理能力改善37%。

家庭可以构建"三维支持网络":学术指导(学科答疑)、心理支持(情感疏导)、实践平台(社会体验),例如联合其他家庭创建读书沙龙,邀请不同职业的家长分享成长故事,用真实的人生图景激活学习意义。

突破的关键时刻:当理论照进现实

在重庆某城中村,初中教师张老师通过"任务式学习"成功转化了12名厌学生,她将物理知识点设计成密室逃脱游戏,让历史事件改编成剧本杀剧情,这种符合神经认知规律的教学创新,使班级平均分三个月内提升23分。

家长可以尝试"微挑战渐进法":将学习任务拆解为15分钟可完成的单元,完成后立即给予非物质的积极反馈(如特权奖励),神经科学证实,这种及时的正向刺激能促进多巴胺分泌,逐步重建学习与愉悦的神经联结。

尾声:教育的本质是唤醒而非改造

当我们站在教育现场的十字路口,或许该重新审视那个永恒的命题:真正的成长从来不是对叛逆的镇压,而是对生命能量的疏导,那个在课堂上神游的男孩,可能正在脑中构建科幻宇宙;那个在作业本上涂鸦的女生,或许正在孕育艺术天赋,教育的智慧,在于为每个独特的灵魂找到绽放的路径。

数据表明,经历有效引导的叛逆期青少年,在成年后的创新能力和抗压指数普遍高于循规蹈矩的"乖学生",这启示我们:当下的所谓"问题",可能是未来竞争力的原始代码,当我们学会用发展的眼光看待青春期的躁动,教育的真谛才真正显现——不是修剪生命的枝丫,而是培育成长的沃土。