在我国教育体系不断改革的背景下,"在家自学"逐渐成为部分家庭关注的焦点,尤其对于高中阶段这一承上启下的关键时期,越来越多的家长开始思考:是否可以通过在家自学的形式完成高中学业?本文将围绕这一主题展开系统分析,为有需求的家庭提供全面参考。

政策法规层面的可行性 根据教育部《普通高中课程方案》,我国实行的是以学校为主体、家庭社会共同参与的育人体系,现行政策虽未明文禁止在家自学,但需要明确以下几点法律边界:

- 义务教育阶段(小学至初中)必须接受学校教育,家长不可擅自决定在家自学

- 高中阶段属于非义务教育,原则上允许个性化教育方式

- 参加高考必须具备同等学力证明,需通过正规途径获得

- 各地教育行政部门有具体实施细则,需提前咨询属地教育局

以北京市为例,2021年发布的《普通高中学生学籍管理办法》明确规定,因身体状况等特殊原因无法在校学习的学生,可申请在家学习,但需经学校同意并报教育行政部门备案,同时学校保留学籍并定期考核。

申请在家自学的操作流程 对于符合条件的高中生,申请在家自学需经过以下程序:

提交书面申请 家长需向就读学校提交包括以下材料的申请文件:

- 学生及监护人签名的申请书

- 三甲医院出具的医疗证明(如因健康原因)

- 家庭教育方案(含课程计划、教学资源、评估方式)

- 监护人学历及辅导能力证明

学校审核评估 学校将组织由教学主任、年级组长、班主任组成的评估小组,重点考察:

- 家庭教育方案的完整性与可行性

- 家庭是否具备必要的教学条件

- 学生自主学习能力评估

- 家长的教育指导能力

教育行政部门备案 通过学校初审后,需向区县教育局提交备案材料,包括:

- 学校审核意见书

- 修订后的家庭教育方案

- 家校合作协议(明确考核节点与标准)

签订三方协议 学校、家长、教育主管部门需共同签订《在家学习管理协议》,明确各方权利义务,包括:

- 定期返校参加阶段测试

- 提交学习过程性材料

- 接受不定期家访抽查

- 心理健康监测机制

在家自学的优势与挑战分析 (一)潜在优势

- 个性化学习节奏:可根据学生认知特点调整进度,某案例显示,自学学生完成高中课程的平均时间可缩短30%

- 深度学习可能:避免标准化教学的"一刀切",可针对优势学科进行拓展研究

- 时间利用效率:省去通勤、集体活动等时间,日均有效学习时间可增加2-3小时

- 综合素质培养:有利于发展自主学习、时间管理等核心能力

(二)现实挑战

- 社交环境缺失:同龄人互动减少可能影响社会化发展,需要额外安排社交活动

- 教学资源局限:实验课程、体育教学等需要专业场所的内容难以实施

- 家长压力倍增:要求监护人具备跨学科指导能力和充足时间投入

- 考核标准统一:最终仍需通过会考、学考等标准化测试

适合在家自学的人群特征 根据教育心理学研究,以下特征的学生更适合在家自学:

- 自我管理能力:能独立制定并执行学习计划

- 特殊发展需求:包括竞技体育生、艺术特长生、资优儿童等

- 身心健康状况:存在校园适应障碍或慢性疾病患者

- 家庭教育资源:家长具有高等教育背景及稳定时间保障

典型案例:浙江省某重点高中学生张某,因入选国家游泳队需长期集训,经申请批准在家自学,学校为其定制文化课学习方案,每周安排教师线上答疑,最终顺利通过学考并进入理想高校。

实施建议与注意事项 对于决定尝试在家自学的家庭,建议重点做好以下准备:

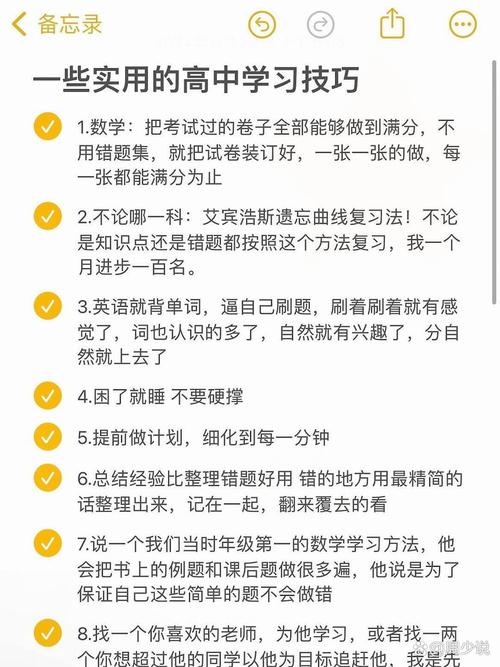

建立结构化学习体系

- 参照国家课程标准制定教学大纲

- 采用"40分钟课堂+10分钟休息"的节奏

- 设置明确的学习成果评估标准

构建支持系统

- 加入区域家庭教育联盟

- 聘请学科辅导教师(建议每周不低于8课时)

- 与学校保持定期沟通(每月至少1次面对面交流)

保障全面发展

- 每日保证1小时体育锻炼

- 每周参加社会实践活动

- 定期进行心理健康评估

应急预案准备

- 设置3个月观察期评估适应情况

- 保留随时返校学习的权利

- 建立学业风险预警机制

值得关注的是,2023年教育部基础教育司负责人曾表示:"我们鼓励教育形式的多元化探索,但必须守住教育质量底线。"这提示我们在选择在家自学时,要始终以教育质量为根本出发点。

在家自学作为传统学校教育的有益补充,为特定群体提供了个性化发展路径,但需要清醒认识到,这种教育方式对家庭资源、学生素质、社会支持都有较高要求,建议家长在决策前进行充分评估,与教育主管部门深入沟通,制定科学的实施方案,教育管理部门也应完善相关制度,建立质量监控体系,让在家自学真正成为因材施教的有益实践。