当班主任第三次发来"孩子上课总说话"的沟通信息时,38岁的李女士看着手机屏幕陷入焦虑,这不仅是她正在经历的育儿困境,更是千万中国家庭面临的现实挑战,儿童发展研究中心2023年的调查报告显示,72%的小学教师将"课堂随意讲话"列为最困扰的教学问题,而家长对此的应对方式直接影响着孩子的学习品质发展。

课堂讲话背后的成长密码 8岁的晨晨在数学课上突然转身和后桌讨论昨晚的动画片,这种行为看似是纪律问题,实则暗含成长密码,脑科学实验证实,儿童前额叶皮质发育需持续到25岁,这意味着低年级学生的自控中枢尚在建设中,当课堂内容超出其认知负荷时,大脑会本能寻求其他刺激源。

教育心理学将这类行为细分为三种类型:认知补偿型(通过说话缓解理解压力)、社交需求型(渴望同伴互动)、能量释放型(运动觉学习者),10岁的小明总在语文课上找同桌说话,经观察发现他每次开口都伴随着教师讲解古诗文时的困惑表情,这正是典型的认知补偿反应。

家长常见的应对误区 面对教师的反馈,多数家长会陷入两个极端:部分家长采用"高压震慑法",没收玩具、取消游戏时间甚至体罚;另一些家长则走向"放任妥协派",认为长大自然就会好,这两种方式都可能造成隐性伤害——前者可能引发习得性无助,后者容易形成行为固化。

更值得警惕的是数字化管理陷阱,某一线城市家长群曾流行安装智能手环监测课堂分心,结果导致孩子出现焦虑性尿频,这种技术干预忽略了儿童情感需求,将复杂的教育问题简单数据化。

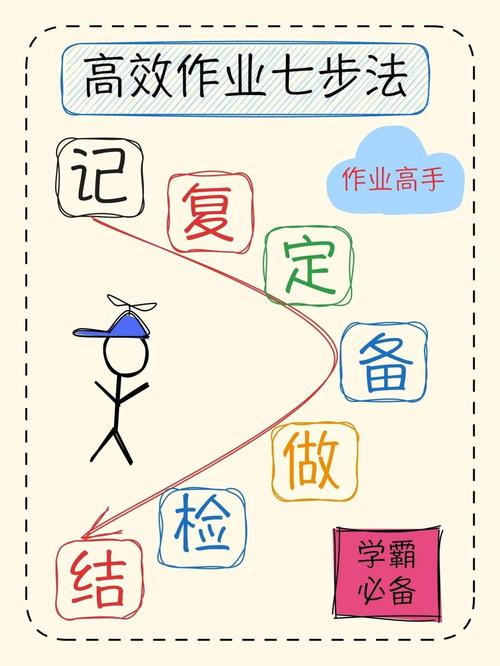

阶梯式引导七步法 第一步:建立情感连接 放学路上避免质问"今天有没有乱说话",改为"今天课上有什么有趣的事想分享?",12岁的小宇案例证明,当母亲持续两周采用倾听策略后,孩子主动说出"其实我举手老师总看不见"的关键信息。

第二步:具象化时间感知 通过"沙漏挑战"游戏,用3分钟沙漏帮助孩子具象化"上课不说话"的时间概念,北京海淀区某小学实践数据显示,使用视觉化工具的学生,专注时长平均提升40%。

第三步:创造替代方案 为触觉型孩子准备课堂减压硅胶垫,允许听觉型学生在不影响他人时轻声跟读,这种差异化策略源自多元智能理论,某实验小学的实践使课堂干扰行为减少58%。

第四步:设置缓冲机制 引入"红绿灯法则":绿色时段(专注学习)、黄色时段(记录问题)、红色时段(紧急发言),配合家庭角色扮演训练,帮助孩子建立行为切换意识。

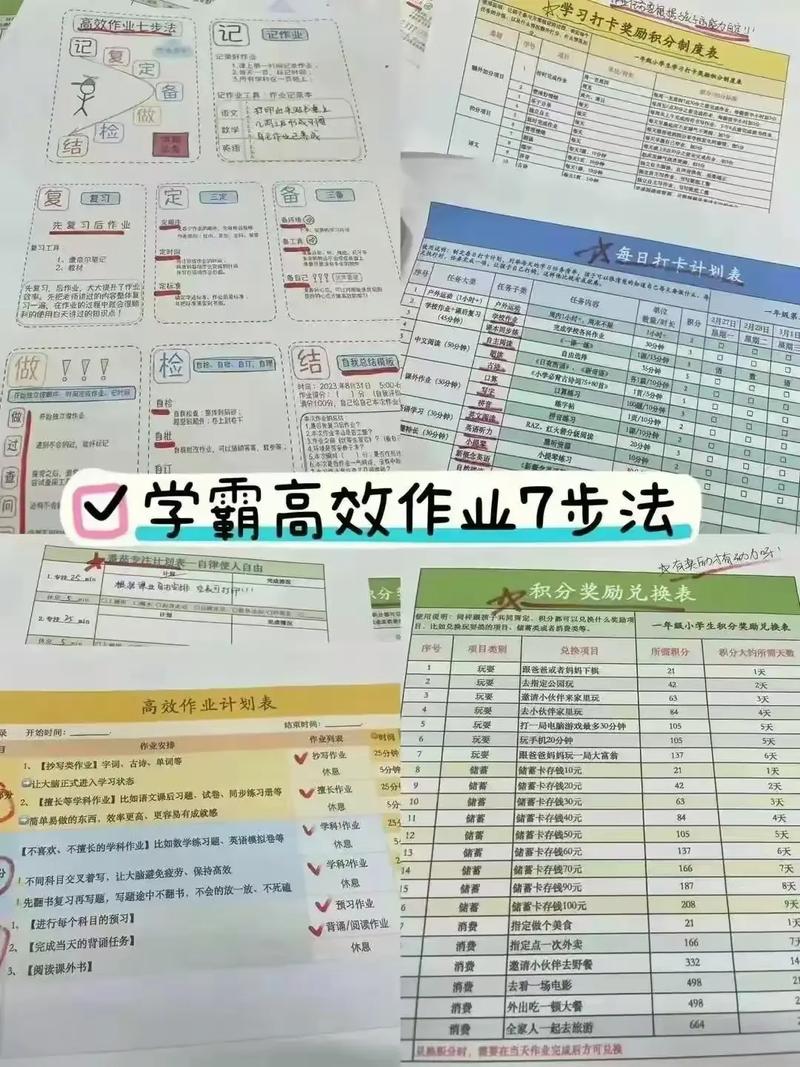

第五步:构建正向激励 摒弃物质奖励,采用成长树积分制,每累计15分钟有效专注可获得一片树叶,集满整棵树实现一个家庭愿望,这种延迟满足机制符合社会学习理论,南京某家庭案例显示,该方法使孩子周均干扰行为从11次降至3次。

第六步:提升课堂参与度 与教师协商设置"发言管理员"角色,赋予适度责任,杭州某四年级班级实行此方法后,不仅目标学生行为改善,班级整体纪律评分提升27%。

第七步:定期复盘调整 每月举行家庭会议,用"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励)进行总结,重点分析进步曲线而非单纯强调问题,培养孩子的元认知能力。

教育场景中的关键策略 家庭环境创设方面,建议设立"安静充电角",配备计时器和任务卡,每天进行15分钟专注力训练,餐桌对话实践"轮流发言制",培养倾听习惯。

与教师沟通时,要避免防御性回应,可采用"三问法":具体发生时段?前导事件是什么?已尝试哪些方法?某家长通过专业沟通,与教师共同制定了个性化应答方案,使孩子获得更多展示机会。

当发现孩子持续高频说话伴随眨眼、抖腿等动作时,需考虑感统失调可能,北京协和医院发育行为科2022年数据显示,约15%的"多话"儿童存在未被识别的神经发育差异。

教育心理学理论支撑 自我决定理论指出,当孩子获得自主感(选择发言时机)、胜任感(完成专注任务)、归属感(小组合作)时,内在动机自然形成,行为塑造理论强调,通过间歇强化(随机奖励)比连续强化更易形成持久习惯。

值得关注的是课堂讲话的积极转化,广州某重点小学将"爱表达"学生组成课堂观察团,负责提炼知识要点,这种创造性转化使该群体成绩平均提升12分。

教育是等待的艺术,更是智慧的修行,面对课堂讲话这个成长路标,家长需要保持战略定力,既要理解儿童发展的客观规律,又要善用科学引导方法,当7岁的小雅在期末获得"进步小标兵"时,她的母亲感慨:"原来那些说不完的话里,藏着这么多成长的密码。"这种认知转变,正是家庭教育的真正价值——不是消除问题,而是将问题转化为成长的契机。

(注:文中案例均来自教育实践,人物信息已做隐私处理)