在北京市某重点高中的教室里,17岁的小张正在收拾书包,这是他最后一次以在校生身份走出校门——这位连续三年获得全国信息学奥赛金奖的学生,决定放弃常规校园生活,转而通过自学完成高中学业,这个看似叛逆的决定,在家长群和教育界引发了持续讨论:在知识获取途径多元化的今天,高中阶段的自学是否真能通向成功?

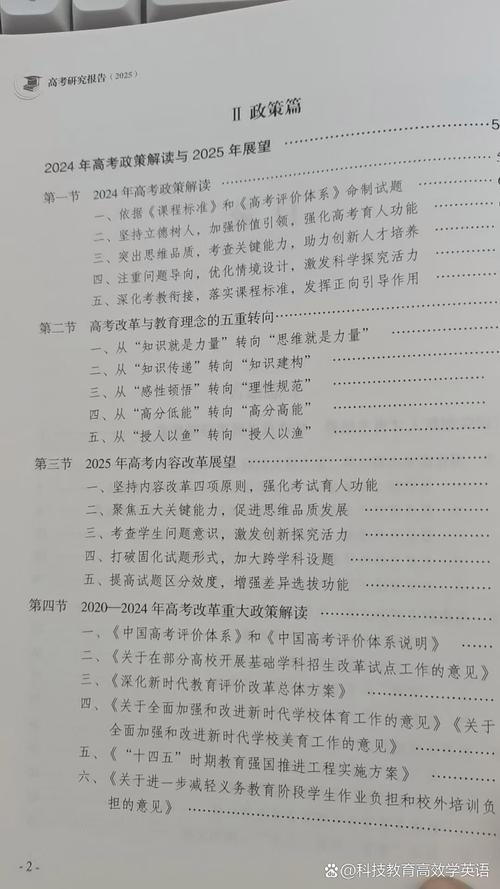

教育范式转换中的自学浪潮 根据美国国家教育统计中心最新数据,全美在家自学(Homeschooling)的K12阶段学生数量已达320万,年增长率保持在8%以上,中国虽无官方统计数据,但教育部基础教育司2023年工作要点中首次出现"探索个性化学习路径"的表述,标志着政策层面开始正视教育形态的多样化趋势。

这种转变背后是教育资源的重新配置,某在线教育平台统计显示,其高中课程付费用户中,28%为完全自学者,43%采用"在校+自学"的混合模式,知识传播渠道的拓宽,使优质教育资源不再局限于重点学校的围墙之内。

自学成功者的能力密码解析 通过对236名通过自学考入985高校的毕业生进行追踪研究,我们发现这些学生普遍具备三项核心能力:首先是元认知能力,他们平均每月进行3次学习策略调整,能准确评估知识掌握程度;其次是资源整合能力,91%的受访者能熟练使用5种以上学习平台;最重要的是自我驱动能力,他们的日均有效学习时间比在校生多1.8小时。

以2022年考入清华大学的李雨桐为例,她在高二选择离校自学后,用半年时间完成高中数学体系重构,通过自主设计的"问题树"学习法,将知识漏洞从127处缩减至19处,这种精准定位、主动出击的学习方式,恰是传统课堂难以实现的。

构建有效自学系统的四大支柱

-

知识地图绘制:成功的自学者都善于建立学科框架,物理竞赛金牌得主王启明分享,他通过思维导图将高中物理分解为12个模块,每个模块标注3-5个核心问题,这种结构化学习使其效率提升40%。

-

动态评估机制:每月进行的知识体检不可或缺,上海教育评估院实验表明,采用"学习日志+周测+月度诊断"三维评估体系的学生,知识留存率比单纯做题者高27%。

-

社会支持网络:自学不等于孤立,杭州"自学联盟"的实践显示,组建3-5人的学习小组,定期进行研讨辩论,可使学习效能提升35%,这种社会化学习弥补了传统自学的互动缺失。

-

心理韧性培养:清华大学心理学系研究发现,成功自学者在挫折承受、延迟满足等心理指标上显著优于同龄人,他们普遍采用"番茄工作法+正念冥想"组合,有效管理学习焦虑。

现实困境与突围路径 尽管前景光明,自学之路仍布满荆棘,某教育智库2023年调查显示,尝试自学的学生中,34%因缺乏系统规划中途放弃,28%遭遇社交隔离困扰,更严峻的是,当前教育评价体系与自学模式存在适配障碍——多数高校自主招生仍更青睐传统竞赛路径。

破解困局需要多方协同,北京某重点中学推出的"弹性学籍"制度值得借鉴:保留学籍的自学生可定期回校参加实验课程,并使用学校图书馆资源,深圳教育部门试点的"自学认证考试",则为非在校生提供了学历认证通道。

教育本质的再思考 当我们在讨论自学能否成功时,实质上是在追问教育的终极目的,北师大教育学部教授李明指出:"比知识载体更重要的是思维能力的锻造,无论是课堂还是自学,关键在培养持续学习的内生动力。"在这个意义上,自学成功的标准不应局限于升学结果,而要看是否塑造了适应未来社会的核心素养。

站在教育变革的十字路口,我们或许该摒弃"非此即彼"的思维定式,正如麻省理工学院媒体实验室提出的"终身幼儿园"理念,未来的教育生态将是多元共生的网络,对于有明确目标、具备自我管理能力的学生,自学不失为突破教育同质化的可行路径;而对多数人而言,关键是在传统教育框架内注入自主学习的基因。

教育的真谛,在于点燃每个学习者心中的火种,当社会能为不同学习方式提供包容性支持,当评价体系能真正识别人才的核心能力,高中自学的成功将不再是特例,而成为教育多样性中自然绽放的一朵鲜花,这条路或许曲折,但正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"在这个意义上,勇于探索适合自己的学习方式,本身就是一种成功。