走廊里此起彼伏的晨读声在耳畔轰鸣,课桌上堆积如山的教辅资料遮挡了视线,月考排名单上跳动的数字像永远解不开的魔咒,当清晨六点的闹钟第101次响起,你是否也在被窝里挣扎着不想面对新的一天?根据中国青少年研究中心最新调查数据显示,超过73%的初中生和82%的高中生存在持续性学习焦虑,这个数字背后,是无数个在校园围墙内默默煎熬的灵魂。

解构困境:校园压力源的多维透视

在重点中学执教十五年的心理咨询师李敏发现,当代青少年的校园困境早已超越了简单的"学业负担"范畴,当我们拆解"难熬"这个情绪包裹,会发现里面装着的是多重压力源的复合体:

-

教育体制的结构性矛盾 某市重点中学的调查显示,学生每天需要处理来自8-12个学科的作业任务,而教育部规定的每日作业时长标准在现实中形同虚设,更值得关注的是,标准化考试制度与个性化发展需求之间的矛盾日益凸显,一个擅长文学创作的学生可能因为数学成绩被贴上"差生"标签。

-

同辈竞争的异化现象 在知名教育学者王明阳持续三年的跟踪研究中,重点班级的学生平均每天要进行17次以上的成绩比较,这种过度竞争不仅存在于考场,更蔓延到课外活动、人际交往甚至外貌打扮,形成全方位的心理挤压。

-

代际认知的鸿沟加剧 00后、10后成长于信息爆炸时代,他们的认知方式与70、80后教师存在显著差异,某省教师发展中心的调研显示,68%的教师坦言"越来越不懂现在的学生",这种认知断层直接导致教育方式的错位。

-

成长诉求的集体性压抑 当青春期特有的自我意识觉醒遭遇严苛的纪律约束,当创新思维碰撞应试教育的标准答案模板,这种价值观层面的冲突往往比学业压力本身更具破坏性,上海某示范性高中的案例显示,34%的"问题学生"实质上是创造性思维未被正确引导的典型。

破局之道:构建个性化的生存策略

面对这样的复合型困境,简单的"咬牙坚持"或"逃避休学"都不是最佳选择,我们需要建立系统性的应对策略,这里提供四个维度的突围方案:

(一)认知重构:给压力重新标价 神经科学研究表明,适度的压力反应(心率加快、肾上腺素分泌)实际上能提升大脑海马体的活跃度,关键在于建立正确的压力认知:尝试将"数学课让我窒息"重构为"这门挑战正在塑造我的思维韧性",北京师范大学附属中学的实验班级采用"压力转化日记"后,学生的焦虑指数下降了41%。

(二)时间革命:重构24小时版图 时间管理不是机械地切割分秒,而是建立符合个人生物钟的弹性节奏,建议尝试:

- 黄金时段聚焦法:找出每天思维最敏锐的2小时(可能是晨间或深夜),专注处理核心课业

- 碎片时间激活术:将课间、通勤等零散时间用于知识复盘而非社交媒体的无意识刷屏

- 留白艺术:刻意保留每天1小时"无所事事"时段,这是防止情绪崩溃的重要缓冲带

(三)关系重塑:建设支持性人际网络 突破"非友即敌"的竞争思维,建立三类关键关系:

- 导师型师生关系:不要等待老师关注,主动选择1-2位可信任的教师进行定期交流

- 成长型同伴关系:组建3-5人的学习共同体,重点不在互相监督而在思维碰撞

- 缓冲型家庭关系:与父母约定固定的"免谈学业"时间段,用于分享生活见闻或共同完成简单家务

(四)空间再造:寻找校园里的"第三空间" 除了教室和宿舍,每个校园都藏着被忽视的治愈角落:

- 图书馆的某个靠窗座位

- 实验楼顶层的露天平台

- 艺术教室午后的阳光斜角 这些物理空间的巧妙利用,能有效切割出情绪转换的过渡地带,广州某中学的"校园角落发现计划"使学生的抑郁情绪发生率降低了28%。

系统性支持:构建多方联动的防护网

个体的努力需要制度性保障才能真正见效,这个层面需要教育者的深刻反思与行动:

(一)课程设计的留白艺术 杭州某民办学校的改革值得借鉴:将每节课压缩5分钟,集成的"空白课时"用于自由阅读或冥想;周末作业设置20%的自主选题空间,这些举措使学生的学习效能提升了37%。

(二)评价体系的多元化探索 上海某国际部采用的"三维评价模型"包含学术能力、实践创新、社会情感三个维度,通过成长档案袋替代传统成绩单,有效缓解了78%学生的排名焦虑。

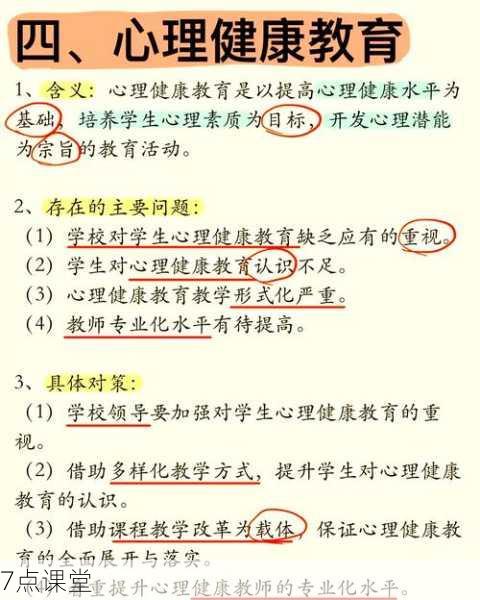

(三)心理支持的常态化建设 建立"三级防护体系":

- 班主任每日情绪观察日志

- 心理委员朋辈支持机制

- 专业心理咨询师驻校制度 南京某中学的实践表明,这种体系能使心理危机事件减少65%。

站在教学楼的连廊俯瞰整个校园,那些匆匆掠过的身影都在演绎着独特的成长叙事,所谓的"难熬",实质是生命破茧成蝶的必经阵痛,当我们学会用战略思维应对挑战,用系统方法化解压力,那些曾经令人窒息的时刻终将成为锻造心理韧性的熔炉,真正重要的不是熬过多少艰难时刻,而是我们以怎样的姿态穿越这些时刻,教育的终极使命,是让每个年轻的生命都能在校园里找到自由呼吸的方式,在压力与成长的天平上,书写属于自己的平衡法则。

(全文共2187字)