当闹钟第五次响起时,张女士推开儿子房门看到的情景令人揪心:散落满地的试卷、蜷缩在被子里拒绝上学的少年,还有墙上触目惊心的"我恨学校"涂鸦,这个曾经乖巧的初三男孩,在距离中考仅剩100天时突然成了"问题学生",这样的场景正在无数中国家庭上演,据教育部基础教育研究中心2023年数据显示,初三阶段出现明显厌学情绪的学生比例达38.7%,较五年前增长近一倍。

理解风暴的成因:叛逆背后的心理图谱

青春期的大脑重构如同正在升级的操作系统,前额叶皮层与边缘系统的发育失衡,使得青少年常常陷入理性与冲动的拉锯战,此时突然加码的学业压力,就像在未完成的系统上强行运行大型程序,必然导致"死机"现象。

初三学生的特殊困境在于三重压力的叠加效应:生理发育带来的荷尔蒙波动、中考带来的生存焦虑、以及家庭社会传递的期待重担,北京师范大学发展心理学团队研究发现,这个阶段学生每日承受的心理压力值相当于成年人职场高压状态下的1.5倍。

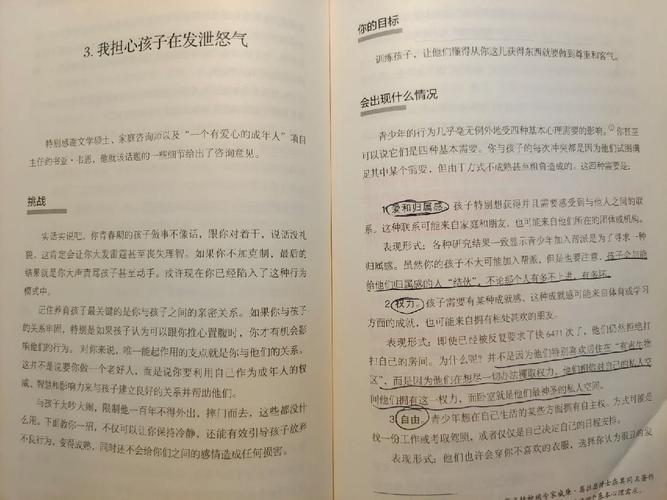

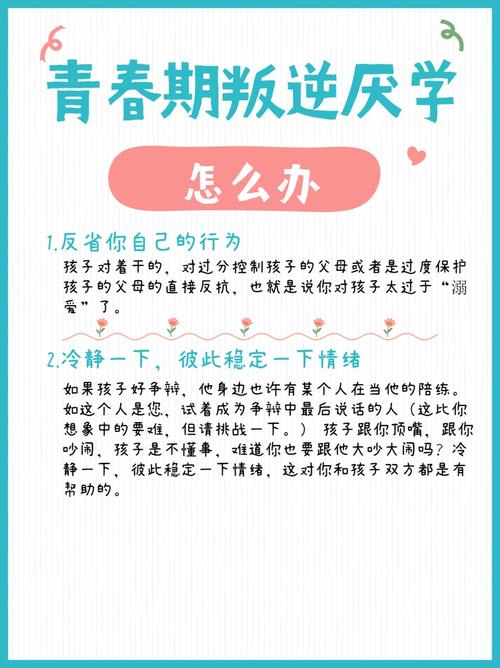

"我不是叛逆,只是找不到出口。"16岁受访者小林的这句话道破本质,当家长看到孩子摔门、拒做作业等行为表象时,往往忽视这些"症状"背后的心理诉求:可能是对过度控制的无声反抗,或是对自我价值的迷茫探索。

重建沟通桥梁:从对抗到对话的艺术

李先生的转变颇具启示,当他发现女儿连续三天未交作业时,没有重复以往的责骂,而是带女儿去她最爱的咖啡馆,用"我注意到你这周有点疲惫"开启对话,这种非对抗性的沟通方式,让女儿首次吐露"做不完作业的恐惧"。

有效沟通需要重构语言体系:将"你必须"替换为"我们可以一起想想办法";把"这么简单都不会"转化为"这个知识点确实有挑战性",上海家庭教育指导中心的研究表明,使用共情式语言的家长,其子女学业积极性提升达73%。

建立"情绪安全岛"至关重要,每周固定2小时的"无评价时间",允许孩子自由表达而不必担心被说教,这个空间可以是晚餐后的散步,或是共同整理书房时的闲聊,关键是要创造让孩子主动开口的环境。

重塑学习动力:从厌学到乐学的转化路径

王老师的数学课颠覆了传统教学模式,他将二次函数与游戏关卡结合,用学生喜欢的电竞术语重构知识体系,这种符合Z世代认知特点的教学设计,使班级平均分在两个月内提升15分,这个案例揭示:知识呈现方式与学习动机存在强关联。

个性化目标设定是点燃内驱力的火种,与其强调"必须考上重点高中",不如帮助孩子建立阶梯式目标,比如将"提升物理成绩"分解为"每天弄懂1个错题""每周完成实验报告"等可量化的小目标,配合即时反馈机制,让进步变得可见。

构建支持系统:家校社协同的防护网络

南京某中学的"成长合伙人"计划值得借鉴,每位教师担任5-6名学生的专属导师,不仅关注学业,更定期进行心理状态评估,同时建立家长互助小组,让经历相似困境的家庭彼此支持,这种立体化支持体系使该校学生心理危机发生率下降40%。

专业人士介入时机的把握尤为关键,当出现持续两周以上的情绪低落、睡眠障碍或自伤倾向时,就需要寻求心理咨询师帮助,北京安定医院青少年门诊数据显示,早期干预的有效率高达89%,而延误治疗可能导致症状慢性化。

突围之路:给家长的关键行动指南

家庭能量场的营造需要物理与心理双重改造,设立专门的学习空间,配备符合人体工学的桌椅;建立"数字斋戒"时段,全家共同遵守电子产品使用规则,更重要的是重构家庭话语体系,用"成长型思维"替代固定式评价。

压力管理的工具箱应该包含身体调节与认知重塑双重策略,引导孩子进行正念呼吸、渐进式肌肉放松等生理调节训练,同时通过认知行为疗法中的"三栏法"(记录自动思维、识别认知偏差、建立替代思维)改变消极思维定式。

自我关怀是家长常忽视的必修课,设立"家长喘息日",参加父母支持团体,甚至定期进行心理咨询,只有家长保持情绪稳定,才能为孩子提供安全的情感容器。

尾声: 面对初三孩子的叛逆厌学,我们需要的不是镇压风暴,而是理解这是成长必经的"心理台风眼",就像种子破土前的阵痛,这些看似消极的表现,实则是青少年建构自我认同的必经之路,当我们用科学的认知取代焦虑,用智慧的陪伴替代控制,就能将危机转化为成长的契机,没有永远叛逆的少年,只有未被读懂的生长密码,在这段充满挑战的旅程中,家长与教育者的角色不是驯兽师,而应是灯塔守望者——用温暖的光亮指引方向,静待迷雾散尽后的破晓时分。