清晨六点的闹钟响起时,小雨总会想起四年级那个被数学老师留下补课的黄昏,课本上密密麻麻的红色批注像一张张嘲笑的脸,那些始终搞不懂的分数计算,成为她整个小学生涯挥之不去的阴影,如今站在初中校门口,她攥着书包带的手沁出薄汗:"现在努力,还来得及吗?"

这是无数家长和学生共同的心声,根据教育部基础教育质量监测中心2022年调研数据显示,超过37%的初中新生存在明显的小学知识断层,当我们深入分析这个现象时会发现,真正值得关注的不是知识缺口本身,而是这些孩子背后尚未被唤醒的学习潜能。

教育关键期理论背后的认知误区 传统教育理论强调3-12岁是知识吸收的黄金期,但现代神经教育学的最新研究正在改写这个认知,加州大学伯克利分校的脑科学实验室通过长期追踪发现,青少年大脑在12-16岁期间会经历第二次突触修剪高峰,这种生理变化使初中生具备更强的信息整合能力,就像整理凌乱的房间,这个阶段的学生反而更容易建立系统的知识架构。

北京某重点中学数学特级教师王老师分享过这样一个案例:班上曾有位男生小杰,小学毕业时数学仅62分,连乘法口诀都会混淆,通过初中阶段针对性的思维训练,到初三时竟能在奥数竞赛中获奖,这个转变的关键,在于抓住了初中生的思维转型期——从具体运算阶段向形式运算阶段的跨越。

初中生的三重学习优势

-

自主意识的觉醒 与小学生被动接受不同,初中生开始形成明确的自我认知,这种主体意识的萌发,使他们能够主动构建知识体系,就像拼图游戏,当学生清楚最终要完成的画面时,零散的知识碎片反而成为构建系统的契机。

-

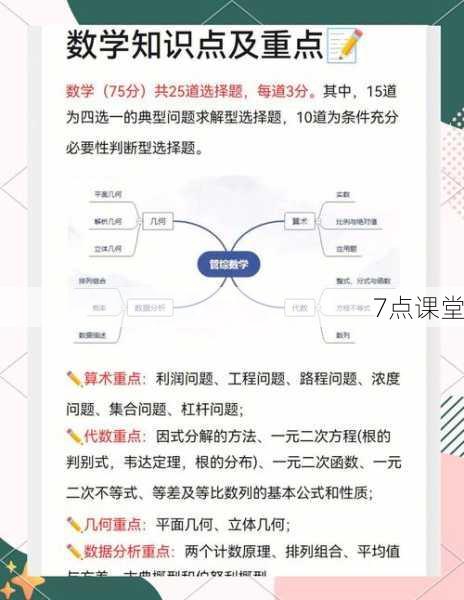

逻辑思维的井喷期 根据皮亚杰认知发展理论,11-15岁正是形式运算思维形成的黄金阶段,此时学生开始理解抽象概念,建立学科间的内在联系,某教育机构曾做过对比实验:让初一学生用三个月时间系统补习小学数学,结果发现他们对分数应用题的解题速度比小学毕业生快40%,这种提升正源于更强的逻辑推理能力。

-

元认知能力的成熟 初中生逐渐发展出监控、调整自己学习过程的能力,就像突然获得一副"思维眼镜",他们开始懂得分析错题背后的思维误区,而不仅是改正答案,这种反思能力的提升,让知识补救事半功倍。

实现逆袭的三维攻略

知识重构策略 (1)诊断性学习法:用两周时间进行知识普查,制作"个人学习地图",重点不是重新学习所有内容,而是找到影响当前学习的核心断层,例如初中代数困难往往源于小学的等式概念薄弱。

(2)跨年级知识串联:将小学数学与初中课程有机结合,比如在学习负数时重温小学数轴知识,用初中的科学记数法重新理解小学的大数读写。

(3)碎片化补救方案:每天预留20分钟"查漏时间",用思维导图将零散知识点串联,某重点中学的实践表明,坚持三个月后,学生的基础题正确率平均提升28%。

学习模式升级 (1)建立错题银行:每道错题记录错误类型、关联知识点和思维盲区,深圳某学霸的错题本显示,85%的错误其实只涉及20%的核心知识点。

(2)打造个性化学习节奏:通过"番茄工作法"将学习单元细化为25分钟模块,逐步延长专注时长,实验数据显示,这种方法能使学习效率提升30%以上。

(3)构建知识网络:用跨学科思维连接知识点,比如将语文阅读理解中的逻辑分析法迁移到数学应用题,用科学课的实验思维优化作文构思。

心理建设体系 (1)设置阶梯目标:将大目标分解为可量化的阶段性成果,例如数学成绩从60分到90分的提升,可拆解为每月10分的进步计划。

(2)建立正反馈机制:每完成一个知识模块就进行自我奖励,神经科学研究表明,这种即时反馈能刺激多巴胺分泌,形成良性循环。

(3)发展成长型思维:引导学生关注解题过程中的思维提升,而非单纯的结果对错,某教育实验证明,持有成长思维的学生,三个月内学习进步速度是固定思维者的2.3倍。

教育者的智慧启示 上海教育科学研究院的跟踪调查显示,在获得系统支持的初中生中,有79%成功弥补了小学阶段的知识缺陷,这些学生往往在初二下学期迎来成绩的质变期,这恰好吻合青少年认知发展的关键窗口。

教育心理学专家李教授指出:"每个孩子都有属于自己的觉醒时刻,初中阶段恰似破晓前的晨光,重要的是保持持续的学习动能,就像跑马拉松,决定胜负的不是起跑时的位置,而是调整呼吸和步伐的能力。"

站在教学一线的老师们见证过太多逆袭故事,那位曾经数学不及格的小雨,在初三模考时数学取得115分(满分120),她的转折点发生在初二某次解开难题的瞬间:"原来那些小学没弄懂的知识,在初中体系里反而更容易理解。"

这让我们想起教育学家维果茨基的论断:"最近发展区永远存在于学习者即将到达的前方。"当清晨的阳光再次洒进教室,那些曾经迷茫的孩子们终将明白:学习从来不是与时间的赛跑,而是与自我潜能的对话,初中这个承上启下的关键期,恰恰为每位学习者准备了重新出发的站台。