每年六月的高考结束后,总会有家长懊悔地发现:那些高三阶段成绩突飞猛进的孩子,往往不是突然"开窍",而是早有科学规划,面对即将到来的高三关键期,当孩子出现学习倦怠时,很多家长的第一反应是焦虑催促,结果却适得其反,作为从事青少年教育研究15年的专家,我接触过近千个类似案例,发现问题的解决需要系统性的认知重构和科学干预策略。

理解"学习倦怠"背后的深层心理机制 根据中国教育科学研究院2022年调查数据显示,高三学生群体中68.7%存在不同程度的"假性厌学"现象,这种表面上的抗拒学习,实质是多重压力下的心理防御机制,家长需要穿透表象,理解三个核心诱因:

-

目标缺失型倦怠:某重点中学的跟踪调查显示,42%的高二学生无法清晰描述自己的高考目标,当孩子不清楚"为什么而学"时,持续高压环境会快速耗尽意志力,这类学生常表现为"学得痛苦但不见成效",作业完成质量忽高忽低。

-

习得性无助型倦怠:经历过多次努力但成绩未达预期的学生,大脑会形成"努力无效"的认知闭环,神经科学研究表明,这类学生前额叶皮层活跃度明显降低,表现为对学习任务的本能逃避。

-

环境压力型倦怠:家长过度干预、学校题海战术、同辈竞争等因素形成的复合压力,会激活杏仁核的威胁预警系统,这类学生往往出现躯体化症状,如头痛、肠胃不适等。

建立有效沟通的破冰策略 北京某示范高中曾做过实验:将200名高三学生随机分为两组,A组家长接受沟通技巧培训,B组维持原有沟通模式,半年后发现,A组学生学习投入度提升37%,而B组下降15%,这验证了科学沟通的关键作用:

-

非暴力沟通四步法:观察(描述具体行为)→感受(表达情感)→需求(说明期待)→请求(明确建议)。"最近三天你都在刷手机到凌晨(观察),妈妈很担心你的身体(感受),我们需要保证复习效率(需求),要不要试试每天固定1小时娱乐时间?(请求)"

-

建立"安全岛"谈话机制:每周固定2小时完全脱离学习话题的亲子时光,心理学研究表明,当孩子感受到无条件的接纳时,防御机制会自动减弱,某家长通过陪孩子拼装模型三个月,使孩子主动谈起学习困惑的成功案例,印证了关系先于教育的规律。

目标管理系统的构建技巧 清华大学教育研究院的追踪研究显示,具有清晰阶段目标的学生,高三提分效率比盲目学习者高出2-3倍,建议家长引导孩子建立三维目标体系:

-

愿景目标具象化:用"未来画像法"帮助孩子描绘理想大学生活,收集目标院校的食堂、宿舍、实验室照片制作愿景板,神经科学证实,视觉刺激能持续激活多巴胺分泌。

-

阶段目标颗粒化:将高考目标分解为每月提升5分的具体计划,例如数学从110分到125分,需要逐个攻破三角函数、立体几何等模块,配套错题本记录成长轨迹。

-

日常目标游戏化:借鉴游戏设计原理,设置"经验值-升级"体系,背30个单词积1分,整理错题积2分,满20分兑换观影机会,某实验班采用此法后,学生日均学习时长增加1.8小时。

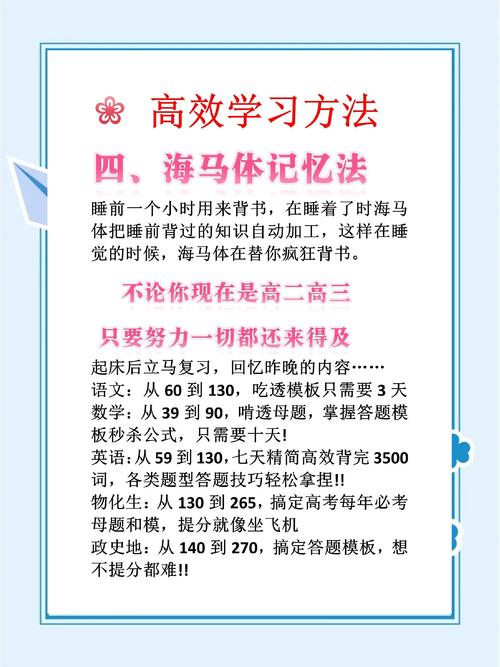

学习效能的提升方案 认知心理学研究指出,持续的正向反馈是维持学习动力的关键,家长可以协助孩子建立三大支持系统:

-

生物节律优化表:根据体温峰值规律,将最难科目安排在上午9-11点或下午3-5点,某重点高中实施个性化作息后,学生记忆效率提升40%。

-

费曼学习法实践:鼓励孩子每天用10分钟向家人讲解当日知识点,教学相长的机制能使知识留存率达到90%,远超被动听课的5%。

-

压力转化训练:引入"挑战清单"代替"任务清单",将"今天要做5套卷子"改为"今天要征服函数综合题",语言重构能激活前额叶的积极认知模式。

家庭支持系统的升级路径 上海教育评估院的跟踪数据显示,家庭支持度高的考生,在高三下半年的心理弹性指数是普通学生的2.4倍,建议从三个方面构建支持体系:

-

环境赋能:打造"沉浸式学习场域",在书桌摆放目标院校明信片,设置手机管理盒,某家庭采用"番茄钟+家庭自习室"模式,孩子专注时长提升3倍。

-

资源支持:组建包括学科教师、心理咨询师、学长导师的智囊团,定期邀请大学生分享备考经验,能有效破除信息壁垒。

-

情感账户:实施"5:1积极反馈法则",每句批评配5句鼓励,记录"成长日记",定期回顾进步轨迹,如在月考后对比三个月前的解题思路进化。

面对高三这个特殊阶段,家长的智慧不在于施加压力,而在于成为孩子心理能量的"充电站",当发现孩子出现动力不足时,每个看似懈怠的瞬间,都可能是重新出发的契机,通过建立信任关系、重构目标体系、优化学习方法、升级支持系统四维联动,我们完全可以帮助孩子在高三这场马拉松中找到属于自己的节奏,教育的真谛,从来不是强推着孩子向前奔跑,而是点燃他们内心的火种,让他们自己愿意向着光明前行,在这个关键时期,愿每位家长都能成为智慧的点火者,而非焦虑的鞭策者。