理解专注力的本质特征

在小学低年级阶段,约68%的家长反映孩子存在写作业分心问题,这种现象背后折射出的不仅是简单的注意力问题,更是涉及儿童认知发展规律、环境适应能力及情绪管理能力的综合课题,儿童心理学研究表明,7-10岁儿童的持续专注时间通常为15-25分钟,这是由前额叶皮层发育阶段决定的生理特征,当孩子面对超过30分钟的作业任务时出现注意力涣散,本质上是神经系统发育过程中的自然反应。

需要特别关注的是,真正的注意力障碍(如ADHD)在学龄儿童中的发生率约为5%,但多数分心现象属于可调节的阶段性特征,教育神经科学最新研究显示,通过科学的环境营造和行为训练,儿童专注时长可提升40%以上,这为家长和教师提供了切实可行的改善路径。

构建专注友好的物理环境

环境心理学实验证实,学习空间的物理属性直接影响注意力保持效率,建议打造"三区两控"式学习环境:将学习区、材料存放区、休息区进行物理隔离,控制视觉干扰源和听觉噪音,具体操作包括:

- 采用L型书桌布局,将常用文具收纳在右侧触手可及的位置

- 使用可调节色温的台灯(建议4000K中性光)

- 背景噪音控制在40分贝以下,可选用白噪音发生器进行声学优化

- 在视线水平位置设置可视化任务进度板

- 配备符合人体工学的座椅(座高=小腿长+2cm)

某重点小学的对照实验显示,经过环境改造的班级,学生作业完成效率提升32%,错误率下降27%,这印证了环境要素对专注力的显著影响。

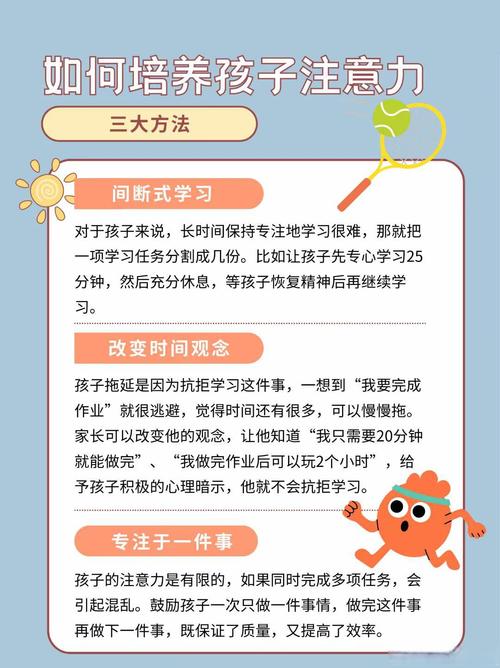

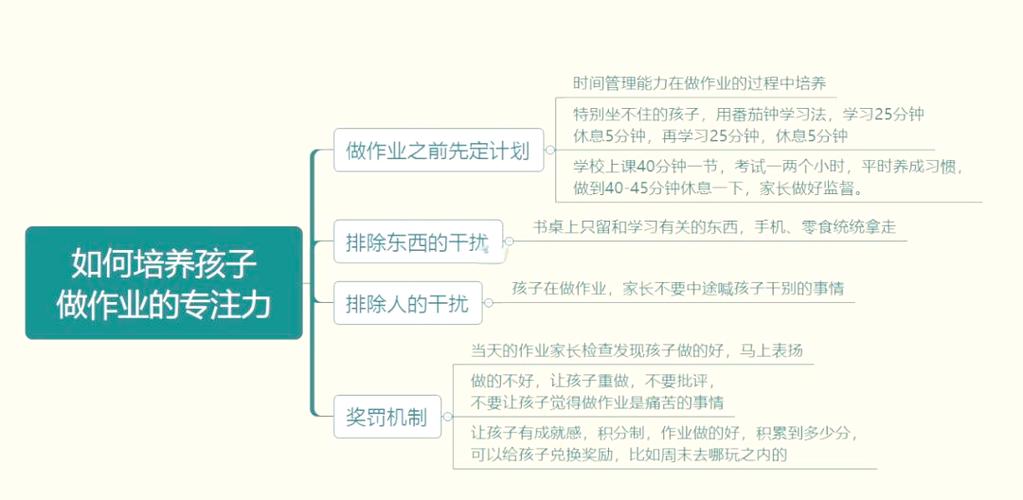

掌握时间管理的黄金法则

基于儿童认知特点的时间管理应遵循"番茄工作法改良版":将作业时间划分为15分钟专注段+5分钟休息的循环单元,具体实施要点包括:

- 使用沙漏替代电子计时器,增强时间感知具象化

- 每个专注段前明确具体任务目标(如"完成3道数学计算题")

- 休息时段安排肢体活动(手指操、眼球运动等)

- 完成3个循环后延长休息至15分钟

- 建立"时间银行"奖励机制,节省的时间可兑换自由活动

北京某重点小学的实践数据显示,采用该方法的学生作业时长平均缩短22分钟,注意稳定性提高1.8倍,关键在于将大任务分解为可掌控的小目标,避免认知超载。

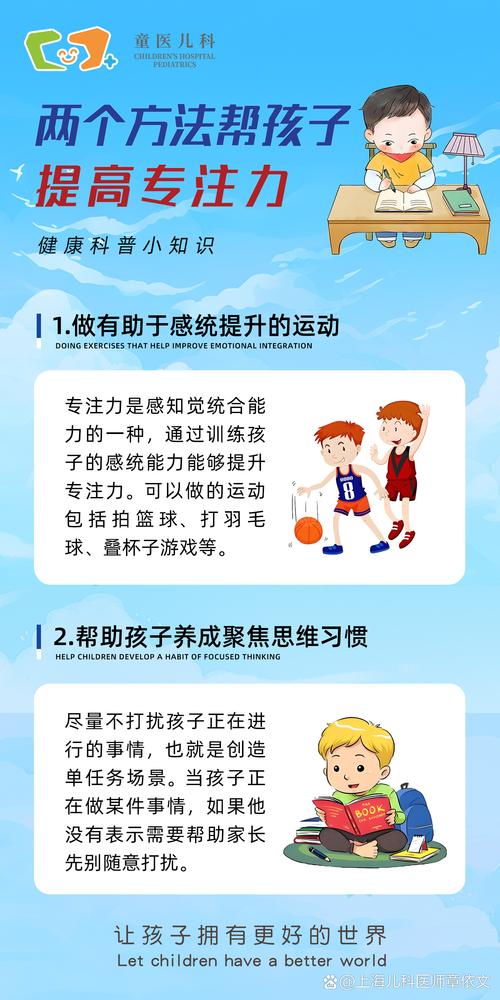

培养元认知能力的三大技巧

元认知能力(对思维过程的监控调节)是专注力的核心支撑,建议通过以下方法系统培养:

- "思维可视化"训练:要求孩子在作业本边缘记录分心时的想法(如"刚才在想晚饭吃什么")

- 设立"问题停车场":将突发疑问写在便签暂存,集中处理

- 实施"三步自问法":任务开始前自问"我要做什么",过程中自问"我在做什么",结束后自问"我完成了什么"

上海教育科学研究院的追踪研究表明,持续进行元认知训练的学生,半年后作业分心频次下降65%,自我监控能力显著提升,这种内在调节机制的建立,比外部监督更具持久效果。

建立正向强化的反馈系统

神经教育学指出,多巴胺奖励机制对行为塑造具有决定性作用,建议构建"三级反馈体系":

- 即时反馈:每完成小任务给予具体肯定(如"这两行字写得特别工整")

- 过程反馈:整项作业完成后分析进步点(如"今天比昨天少用了3次橡皮")

- 累积反馈:建立"专注力成长档案",每月进行可视化对比

杭州某知名小学的创新实践表明,采用"54321"表扬法(5秒内响应、4个具体细节、3种积极情绪词、2个成长点、1个改进建议)的班级,学生作业专注度评分提升41%,关键在于让激励及时、具体、有针对性。

特殊情况的专业应对

当分心现象伴随以下特征时,建议寻求专业评估:

- 在多个场景持续出现注意力涣散

- 伴有情绪失控或行为异常

- 明显影响社会功能

- 存在发育里程碑滞后

临床数据显示,早期干预(7-9岁)的注意力训练有效率可达92%,专业机构通常采用VR注意力训练、生物反馈疗法等前沿手段,配合认知行为训练,能有效改善神经系统的兴奋抑制平衡。

提升作业专注力是系统工程,需要环境优化、方法创新、能力培养三管齐下,家长要避免陷入"监督者"角色,转而成为"支持者"和"引导者",每个孩子都有独特的注意力曲线,关键是通过科学观察找到最佳干预时机,当我们将分心视为成长路标而非缺陷时,就能化挑战为教育契机,帮助孩子构建受益终生的自我管理能力。