案例引发的思考

2023年春季学期开学首日,北京市某重点小学五年级教室出现异常空位,11岁的林林(化名)躲在卧室角落,面对父母的催促反复念叨"我就是不想去",这个场景正在中国家庭中加速蔓延,教育部基础教育司最新数据显示,2022年全国中小学生非病理性拒学发生率已攀升至3.8%,较五年前增长120%,当传统教育理念遭遇新时代儿童心理发展特征,我们需要解码这些"拒学"行为背后的深层心理动因。

发展心理学视角下的阶段特征

在3-6岁前运算阶段,儿童通过具体形象理解世界,当幼儿园环境无法提供足够具象化的学习体验时,孩子可能出现分离焦虑,上海市儿童医院心理科2021年接诊案例显示,46%的幼儿园拒学儿童存在"教室恐惧",源于对陌生环境具象认知的缺失。

7-11岁具体运算阶段,儿童开始形成逻辑思维但缺乏抽象能力,这个阶段拒学行为常与课堂参与度相关,某教育机构调研发现,采用纯讲授式教学的班级,学生课堂参与度比互动式班级低37%,随之产生的学业挫败感容易演变为拒学行为。

12岁以上形式运算阶段,青少年开始构建抽象思维和价值体系,这个时期的拒学往往带有价值对抗性质,北京师范大学青少年心理研究所追踪研究发现,62%的初中拒学个案存在"教育价值认同危机",表现为对现行教育体制的质疑与反抗。

家庭系统的隐形推手

依恋理论在儿童社会化过程中起着决定性作用,过度保护的"直升机父母"培养的孩子,分离个体化进程受阻,广州某心理咨询机构案例库显示,这类家庭的孩子初中阶段突发拒学概率是正常家庭的3.2倍,相反,情感忽视型家庭的孩子,则可能通过拒学行为获取关注。

教养方式与儿童学校适应性的相关性研究揭示:专制型教养下的孩子,表面服从但内心积蓄反抗能量,常在青春期爆发;放任型教养则导致规则意识薄弱,难以适应学校纪律,最理想的权威型教养,需要家长在温暖接纳与合理要求间找到平衡点。

家庭生命周期理论提醒我们,二孩家庭的长子心理适应、离异家庭的情感缺失、隔代教养的观念冲突,都可能成为拒学行为的潜在诱因,浙江省教育评估院2022年调研显示,多子女家庭中长子女拒学发生率较独生子女家庭高出28%。

同伴关系的社交迷雾

学校作为微型社会,同伴接纳程度直接影响儿童心理安全,中国社会科学院青少年研究所发现,遭受校园冷暴力的学生,三个月内出现厌学情绪的概率达79%,这种"关系型拒学"往往伴随着社交焦虑、躯体化症状等心理问题。

群体认同危机在青春期尤为突出,当个体价值观与主流群体产生冲突时,青少年可能选择以拒学方式维护自我同一性,某重点中学心理教师记录显示,"特立独行"的拒学学生中,83%自述"无法忍受群体性的价值观压迫"。

虚拟社交的补偿效应正在改写传统同伴关系模式,疫情期间网络使用时长增加的学生群体,现实社交能力退化与网络依赖形成恶性循环,腾讯未成年人保护中心数据显示,日均游戏超4小时的中学生,返校后出现拒学行为的风险增加4.5倍。

自我认同的建构困境

根据埃里克森心理社会发展理论,学龄期儿童正在经历"勤奋对自卑"的冲突,当学业表现持续低于预期时,自我保护机制可能启动,某儿童心理咨询中心案例表明,采用"我不愿意学"来替代"我学不会"的心理防御,占拒学个案的41%。

存在主义焦虑在信息爆炸时代被放大,当教育不能回答"为什么学习"的终极追问,价值虚无感就会滋生,北京大学教育经济研究所2023年调研发现,27%的高中拒学学生存在存在主义危机,远超五年前的9%。

个性化教育需求与传统教学模式的矛盾日益尖锐,神经多样性研究证实,约15%学生具有非典型学习特征,当统一的教学进度忽视这种差异,认知超载就会演变为拒学行为,深圳某创新学校实践表明,实施个性化教学后,学生主动到课率提升22%。

破局之路:系统性支持方案

建立发展性评估体系,需要家校医三方联动,上海市长宁区推行的"学生心理健康档案",通过每学期心理评估实现早期预警,使辖区拒学发生率下降19%,这种预防性干预比事后补救更有效。

教育生态重构是根本出路,北京某实验学校推行的"项目式学习+导师制",将知识获取与生活实践结合,使学习动机量表得分提升31%,当教育回归本质,拒学自然消解。

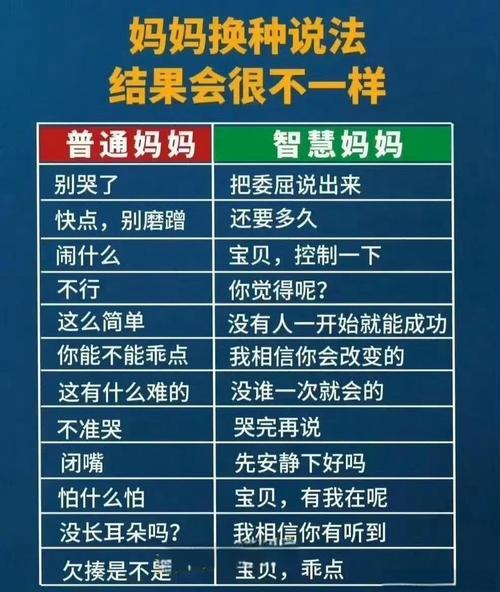

家长教育课程亟待普及,成都某社区开展的"发展心理学工作坊",教家长识别不同阶段心理特征,参与者家庭亲子冲突减少43%,这种赋能式支持比单纯指责更有效。

在这个VUCA时代,儿童拒学行为如同心理健康的晴雨表,折射着教育生态的系统性症结,破解这个难题,需要超越简单的行为矫正,深入儿童精神世界的褶皱处,当我们用发展的眼光理解成长,用系统的思维构建支持,每个孩子都能找到属于自己的成长方程式,教育的真谛,或许就藏在这种理解与等待的智慧中。