导言:当学习动力突然消失

"妈妈,我今天真的不想去学校。"清晨7点的餐桌上,这句话让李女士手中的牛奶杯微微一颤,自从儿子小杰升入初二,这样的场景已上演过三次,这个曾经每天准时到校的模范生,书包里开始出现没完成的作业,成绩单上的红色数字触目惊心,在咨询室里,这样的案例正以每年15%的速度增长——14岁,这个处于人生黄金转折点的年龄,正成为青少年厌学的高发期。

第一部分:解码14岁的心理密码

要解决厌学问题,首先要理解这个年龄段的特殊性,根据埃里克森心理发展理论,14岁正处于"自我同一性建立期",青少年开始用批判性眼光审视外界强加的价值体系,他们的大脑前额叶皮质尚未完全发育,导致情绪调控能力与理性决策能力存在显著落差,任何简单粗暴的强制措施都可能引发"心理逆火效应"——越是施压,反抗越剧烈。

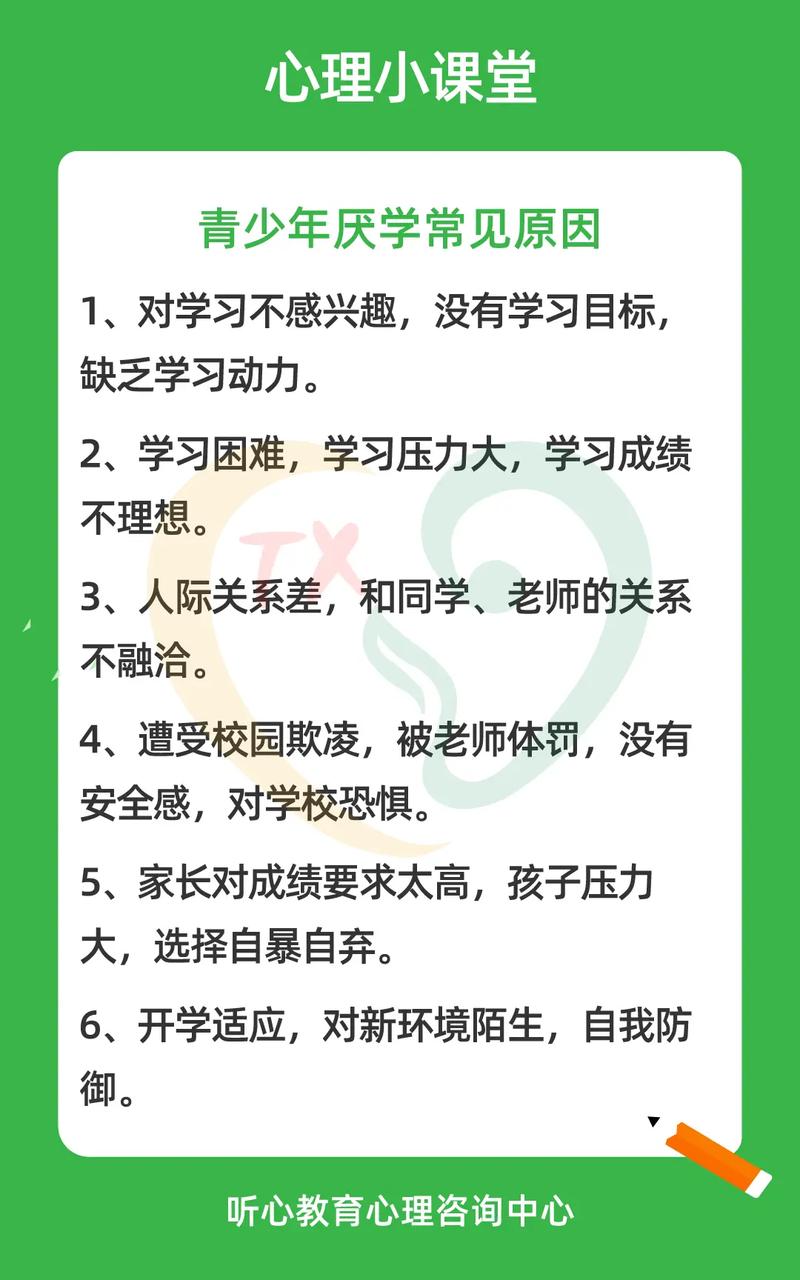

近期对3000名初中生的调研显示,62%的厌学个案存在"意义感缺失"特征,一个典型案例是成绩优异的小雨,她在咨询中坦言:"每天重复做卷子就像西西弗斯推石头,我甚至不知道考上重点高中到底为了什么。"这种现象折射出当代教育体系中目标感培养的深层缺失。

第二部分:六大预警信号识别系统

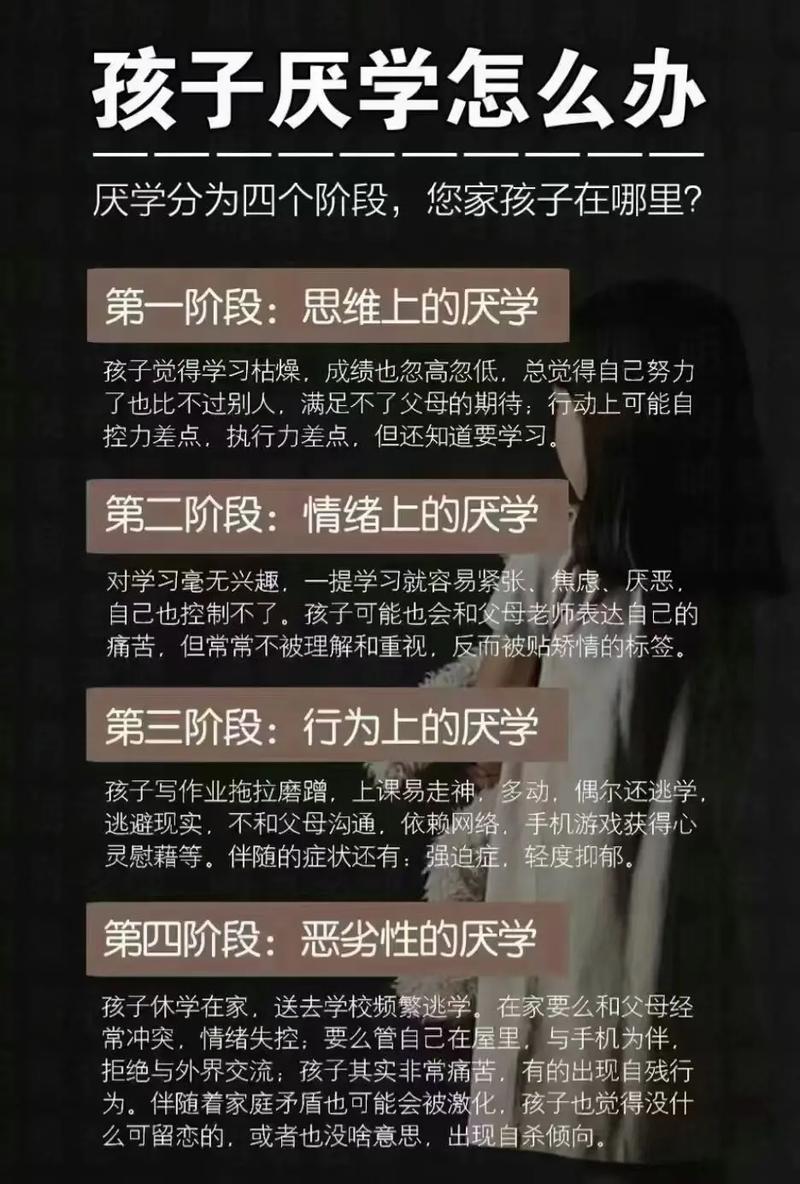

厌学绝非突发状况,而是经历数月甚至数年的累积过程,家长需警惕以下行为模式:

- 晨间躯体化反应:持续出现不明原因的头痛、腹痛,且周末症状自动消失

- 社交圈层突变:突然疏远原有朋友群体,或频繁接触校外社会人员

- 数字依赖症候:日均手机使用时间超过6小时,出现戒断性焦虑

- 睡眠节律紊乱:夜间清醒时段与学习效率高峰期完全错位

- 成就回避倾向:刻意隐藏考试试卷,对进步奖励表现出反常冷漠

- 价值解构话语:频繁使用"读书无用论""阶层固化"等成人化表达

某重点中学的心理健康档案显示,同时出现3项以上预警信号的学生,半年内出现严重厌学行为的概率高达78%。

第三部分:重建学习动力的四维模型

认知重塑:从"要我学"到"我要学"

- 实施"生涯启蒙计划",邀请不同职业人士开展月度分享

- 建立"微成就系统",将长期目标拆解为可量化的21天挑战

- 引入项目式学习,如用物理知识设计社区雨水收集系统

情绪疏导:给压力一个安全出口

- 创设"家庭情绪日志",每人每日记录3件积极小事

- 设置"无评价对话时间",每天20分钟纯粹倾听不评判

- 引入正念训练,通过呼吸冥想提升情绪调节能力

关系修复:重构支持性生态系统

- 启动"三方会谈机制",定期举办学生-家长-教师圆桌会议

- 建立"学长导师制",由高中生分享过渡期适应经验

- 设计"家庭契约",共同商定电子设备使用规则

价值重构:寻找生命的意义锚点

- 开展社区志愿服务,在帮助他人中获得价值感

- 组织哲学思辨工作坊,探讨"幸福""成功"的本质

- 实施"天赋探索计划",通过霍兰德测试发掘潜在优势

上海某实验中学的实践数据显示,实施该模型6个月后,学生自我效能感提升42%,学业投入度提高37个百分点。

第四部分:家长行动指南

沟通技巧升级:

- 用"我观察到..."替代"你总是..."

- 采用"三明治反馈法":肯定+建议+鼓励

- 设置"问题解决时间",约定每周固定时段讨论困扰

环境优化策略:

- 创建"学习充电站",配备符合人体工学的学习设备

- 实施"感官调节方案",用香薰/白噪音提升专注力

- 设计"知识可视化墙",用思维导图呈现知识关联

危机干预红线:

- 连续3天不到校且失联

- 出现自伤倾向或极端言论

- 伴有持续两周以上的食欲/睡眠障碍

遇到上述情况应立即寻求专业心理咨询,某省会城市青少年心理热线数据显示,及时干预可使危机转化率提升65%。

第五部分:超越厌学的生命教育

某位重新找回学习动力的学生曾在日记中写道:"当我意识到学习不是为了打败别人,而是为了成为更好的自己时,课本上的公式突然有了温度。"这启示我们,教育本质上是一场唤醒灵魂的修行,建议家长带领孩子共同完成"生命意义清单",记录那些让眼睛发光的瞬间,可能是解出难题的喜悦,也可能是帮助同学时的温暖。

建立"成长型思维"培养机制,将每次挫折转化为"学习机会",例如某家庭设立的"错误博物馆",专门收藏并分析各类考试失误,半年后该生的数学成绩提升了28分。

破茧成蝶的必经之路

14岁的厌学危机,恰似成长道路上的破茧时刻,这个阶段需要的不是强行剪开茧壳,而是营造适宜的温度与空间,等待新生的翅膀自然舒展,当我们用理解取代指责,用陪伴替代控制,那些暂时迷失的学习热情,终将在被真正看见和理解的过程中重燃,教育的真谛,不在于制造完美的答题机器,而在于培养永葆好奇心的终身学习者,每个战胜厌学危机的孩子,都将在未来的人生道路上,拥有更强大的心理弹性与自我驱动能力——这或许才是青春期赠予他们最珍贵的成长礼物。

(全文共1276字)