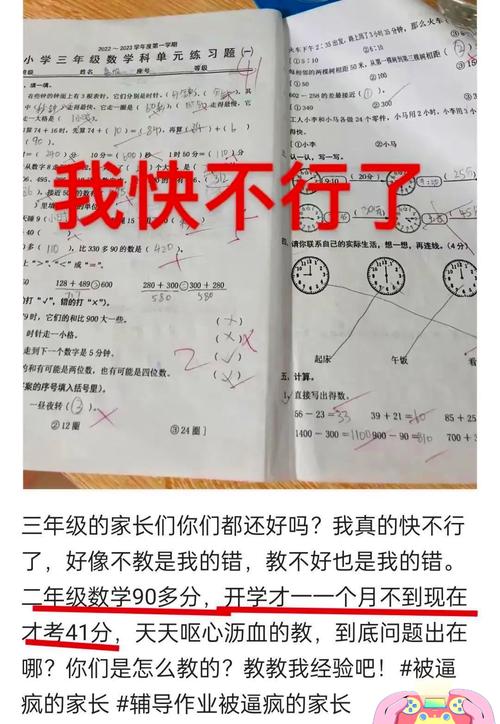

在小学教师办公室的午后,总能看到这样的场景:几位家长围着班主任焦急地询问:"老师,我家孩子一二年级都是满分,怎么到了三年级成绩突然下滑了?"这种被称为"三年级滑坡"的现象,正在全国范围内引发教育工作者和家长群体的深度关注,根据教育部基础教育质量监测中心连续五年的追踪数据显示,我国小学生在三年级阶段出现成绩显著分化的比例高达42.7%,这个数字背后折射出的教育规律值得每一位教育参与者深思。

三年级成为分水岭的深层逻辑

当我们将小学六年的学业发展轨迹置于显微镜下观察,三年级就像一道隐形的分界线,北京师范大学认知发展实验室的研究表明,这个阶段儿童的思维模式正经历从具象思维向抽象思维的质变,数学课程中的分数概念、语文教学中的段落分析、英语学习中的语法结构,这些抽象知识的集中出现与儿童大脑前额叶皮层的发育节奏形成微妙共振。

某省会城市重点小学的课堂观察记录显示,三年级数学教材中的"周长与面积"单元,学生理解速度差异首次出现两极分化,能顺利建立空间概念的学生仅占58%,而仍有22%的学生需要借助实物操作才能完成基础练习,这种认知能力的断层,恰逢学习方式从"被动输入"向"主动建构"转型的关键期,教育心理学专家王教授指出:"三年级是儿童元认知能力发展的分水岭,能否建立有效的学习策略将决定其后续发展轨迹。"

分化背后的多维诱因

在上海市某区教育研究院的跟踪调查中,发现一个耐人寻味的现象:在三年级成绩保持领先的学生群体中,87%具有稳定的课外阅读习惯,而成绩下滑的学生中仅有23%保持每日阅读,这个数据揭示出学习能力分化的核心密码——信息处理能力的培育需要长期积累。

某教育科技公司基于百万用户数据的分析报告显示,三年级学生的日均作业耗时较二年级增长47%,但有效学习时间反而下降15%,这种矛盾现象折射出时间管理能力的缺失,当知识量呈几何级数增长时,仍沿用低年级的"家长包办式"学习模式,必然导致系统崩溃。

更值得关注的是情感因素的隐性影响,杭州某小学的心理咨询室统计数据显示,三年级学生的焦虑情绪发生率是二年级的2.3倍,这个阶段的儿童开始形成明确的自我认知,学业挫折容易引发"习得性无助"的心理机制,班主任李老师分享的案例颇具代表性:一个原本开朗的女生因为连续两次数学测验失利,逐渐发展出"我就是学不好数学"的自我否定模式。

破局之路:三位一体的应对策略

面对三年级分水岭的挑战,北京某重点小学的创新实践提供了有益启示,该校推行的"元认知训练计划"中,教师会引导学生用思维导图梳理知识结构,用错题本进行归因分析,经过两年实践,实验班级的学业优良率提升27个百分点,这种方法的核心在于帮助学生建立"学习如何学习"的元能力。

家庭教育的转型同样至关重要,广州家庭教育指导中心的调研表明,在三年级成功实现教养方式转变的家庭中,有63%的家长将教育重心从"作业监督"转向"习惯培养",具体策略包括:建立固定的预习复习流程,创设沉浸式阅读环境,以及通过家庭会议培养孩子的决策能力,张女士的育儿笔记记录着这样的转变:"我不再逐题检查作业,而是每天花20分钟和孩子讨论学习计划,效果反而更好。"

学校教育层面,上海某区推行的"三年级护航工程"值得借鉴,该工程包含三大支柱:差异化教学方案、心理韧性培养课程、家校共育平台,在数学课堂中,教师会设计阶梯式问题链,让不同认知水平的学生都能找到适切的学习路径,每周的心理活动课则通过情景剧、团体游戏等方式,帮助学生建立成长型思维。

超越分水岭的教育智慧

当我们以更广阔的视角审视三年级现象,会发现这不仅是学业竞赛的转折点,更是生命成长的契机,南京某实验学校的教育案例显示,部分在三年级经历暂时性挫折的学生,在获得针对性支持后,往往在五年级展现出惊人的后发优势,这提醒教育者要用动态发展的眼光看待每个孩子的成长节奏。

当前沿教育理念与传统文化智慧相遇,我们获得破解分水岭难题的新视角,就像农耕文明深谙"时令"的重要性,现代教育更需要把握儿童发展的关键期,北京某教育智库提出的"三年级能力发展模型"强调,这个阶段应重点培养三大核心素养:结构化思维、情绪调节能力、自主学习意识,这些能力的培育成效,将直接影响学生在初中阶段的学业表现。

站在教育改革的潮头回望,三年级分水岭现象本质上是基础教育体系的结构性映射,它既暴露传统教育模式的短板,也指引着未来教育改革的方向,当我们不再将目光局限于分数波动,而是聚焦于每个孩子认知能力的真实发展,这道看似危险的分水岭,终将转化为托举生命成长的坚实阶梯,这或许就是教育的终极智慧:在恰当的时机,用恰当的方式,唤醒每个生命内在的生长力量。