当代教育不可忽视的隐痛

在基础教育改革持续推进的今天,越来越多的教育工作者发现一个令人担忧的现象:教室内原本专注的目光开始游离,课桌上堆积的试卷被涂鸦覆盖,曾经充满求知欲的对话变成了机械的应付,这种被统称为"厌学"的心理状态,正在以不同形态侵蚀着各学段学生的学习动力,本文将通过教育心理学视角,系统剖析厌学现象的具体表现、形成机制及应对策略。

厌学的显性症状观察

(一)基础教育阶段的典型表征

-

小学生群体的躯体化表达

低龄儿童由于语言表达能力有限,往往通过生理反应传递心理压力,某三甲医院儿科数据显示,每周接诊的"不明原因腹痛"案例中,67%出现在周一清晨,且血液检测指标正常,这些儿童常伴有睡眠质量下降、食欲骤减等连锁反应,体检无器质性病变却反复发作。 -

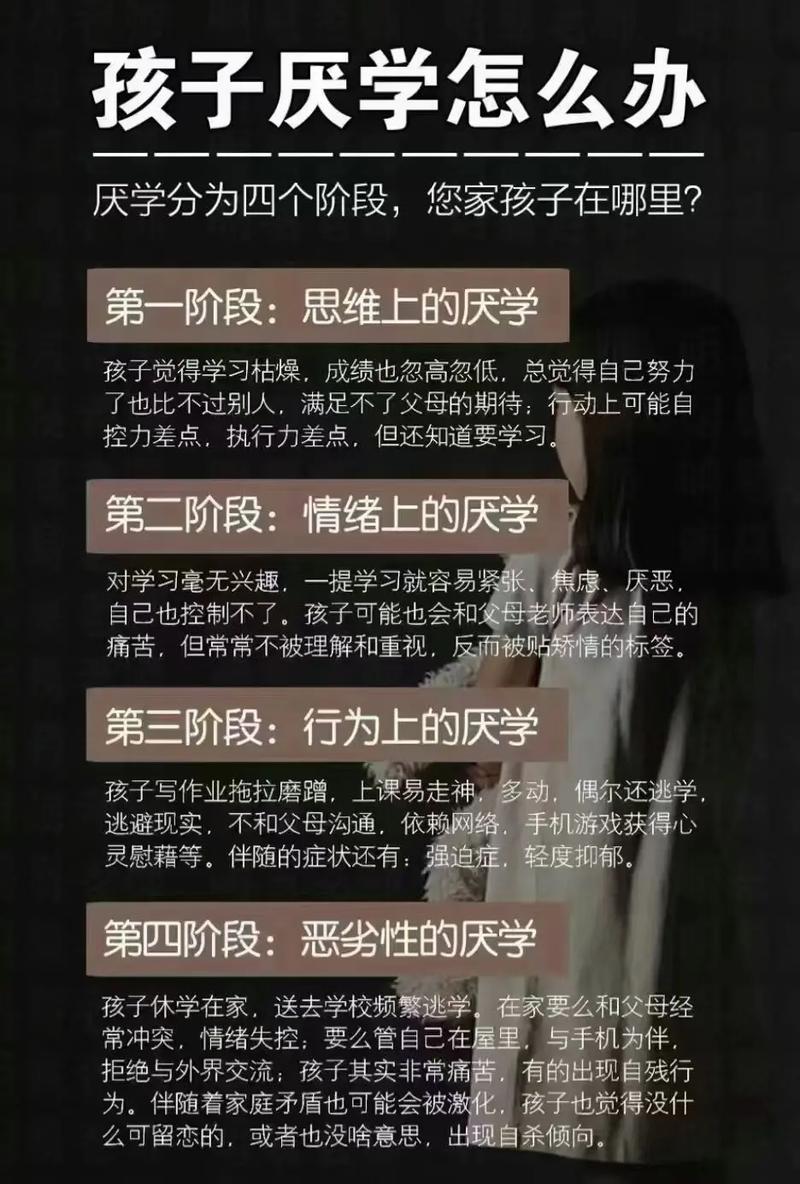

初中生的情绪对抗模式

青春期学生开始展现更强烈的自我意识,某重点中学班主任记录显示,初二班级中28%的学生存在"选择性学习"现象:对擅长科目保持专注,对薄弱学科则出现扔书、撕作业本等破坏性行为,部分学生形成"假性勤奋"——整日伏案却效率低下,实质是通过肢体忙碌掩饰思维停滞。 -

高中阶段的认知瘫痪

在高考压力下,某省示范高中调查发现,高三学生中有19%出现"习得性无助":面对试卷时手指颤抖、呼吸急促,甚至产生视物模糊等心因性症状,典型表现为反复擦拭答题卡却不下笔,将考卷折叠成特殊形状等仪式化动作。

(二)高等教育阶段的特殊样态

-

大学生的价值迷失症候群

某985高校心理咨询中心统计,"空心病"就诊量年增23%,表现为按时出勤却全程神游,参与社团活动却情感疏离,部分学生发展出"学术表演"能力:能精准复述理论框架,但拒绝任何深度思考。 -

研究生群体的学术倦怠

某科研机构调研显示,37%的延期博士生存在"文献恐惧症",打开PDF文档即产生生理性恶心,典型症状包括反复修改论文格式逃避内容创作,将实验数据整理异化为强迫性重复劳动。

行为背后的心理机制解码

(一)动机系统的结构性塌陷

-

内在动机的三重瓦解

根据自我决定理论(SDT),当学生的自主性(选择学习方式)、胜任感(获得成长体验)、归属感(建立情感联结)同时受损时,就会触发动机系统的全面崩溃,某教育心理学实验表明,被迫参加3个以上课外辅导班的学生,内在动机指数下降41%。 -

外在激励的边际递减

物质奖励对小学低年级学生短期效果显著,但追踪研究发现,持续使用外部激励的学生,到初中阶段学习主动性比自然组低29%,过度依赖分数排名形成的"剧场效应",最终导致全体参与者陷入恶性竞争。

(二)认知资源的异常耗损

-

注意力的病理性分配

神经教育学研究发现,长期处于高压环境的学生,前额叶皮层激活模式出现异常:面对学习任务时血氧水平下降,而在手机游戏等即时反馈活动中却异常活跃,形成类似成瘾行为的神经回路。 -

元认知能力的进行性退化

原本用于规划、监控学习过程的心理能量,被大量消耗在焦虑情绪调节上,某重点高中实验班观察显示,学生平均每15分钟就要进行1次与学习无关的自我对话,严重碎片化思维连续性。

教育生态的多维诱因

(一)家庭教育的功能异化

-

情感支持的物质化置换

某家庭教育调研显示,72%的家长将"关心孩子学习"等同于检查作业和购买教辅,仅有9%的家长能准确描述子女最近的情绪波动,这种工具化的互动模式,切断了最根本的情感联结通道。 -

成长赛道的过度设计

从胎教音乐到升学规划,部分家长将教育异化为精确控制的工程项目,某亲子咨询案例中,初中生手机里安装着6个时间管理APP,每日作息精确到分钟,最终引发急性焦虑发作。

(二)学校教育的系统偏差

-

评价体系的单向度扩张

当体育课变成数学测验的奖励,当美术作业沦为手抄报比赛,教育正在丧失其多样性本质,某省教育厅调研发现,小学阶段非考试科目教师40%的课时被主科占用。 -

师生关系的功能性蜕变

在强调升学率的语境下,教师不得不同时扮演教练、监工、数据管理员等多重角色,某青年教师访谈中,85%的受访者坦言"已三年未与学生进行过非学业话题的深度交流"。

教育重构的实践路径

(一)认知系统的修复工程

-

动机唤醒的三步疗法

(1)通过"微成功"体验重建胜任感:将学习任务分解为可完成的5分钟单元;(2)创设"选择空间"恢复自主性:提供3种以上达成目标的路径;(3)构建"成长型反馈"机制:用具体进步替代抽象评分。 -

认知资源的再生训练

引入正念学习法:每天15分钟"单纯注视"练习(观察树叶纹理、聆听环境声谱),逐步恢复注意力品质,某实验校实践表明,持续8周训练可使无效学习时间减少34%。

(二)教育生态的整体优化

-

家校共育的界面重构

建立"情感优先"沟通机制:教师每月提供3个非学业观察点(如同学互动细节),家长分享2个生活瞬间(如早餐时的有趣对话),共同编制个性化成长档案。 -

课程体系的解毒设计

在现有课时中开辟"留白带":每天预留20分钟非结构化时间,用于自由阅读、操场漫步或纯粹发呆,某试点学校发现,这种"无目的时空"能使学生的创意产出提升27%。

超越症状理解的教育智慧

厌学不是某个学生的"故障",而是整个教育系统的预警信号,当我们看到孩子躲避书本的眼神时,真正需要修复的不仅是他们的学习动力,更是被异化的教育生态本身,唯有回归教育的本质——激发内在生命力,培养终身学习者,才能从根本上化解这场静默的危机,这需要教育者具备直面真相的勇气,更需要整个社会重新思考:我们究竟要为未来培养怎样的人?

(全文共计2178字)