读懂孩子的真实诉求

在辅导机构门口,8岁的晓晨紧紧攥住母亲的衣角,泪水在眼眶里打转,这个场景折射出无数家庭的共同困境:孩子对课外辅导的抵触情绪,往往被简单解读为"懒惰"或"叛逆",当我们深入观察时会发现,每个拒绝背后都隐藏着未被倾听的内心诉求。

12岁的子涵在心理咨询中画出满桌作业本,角落里蜷缩着小小的自己;初中生昊然在日记里写下"每天睁眼就是三个辅导班,活着真没意思",这些真实案例揭示着:课业压力超载(63%)、兴趣缺失(28%)、社交焦虑(15%)构成抗拒辅导的三大主因,教育心理研究显示,持续抵触情绪可能导致习得性无助,使孩子逐渐丧失学习内驱力。

沟通前的准备:建立信任的三大基石

有效的沟通始于认知重构,家长需要先破除三个思维定式:1)成绩提升必然依赖课外辅导;2)抵触情绪等于不求上进;3)同龄人都在补习就必须跟随,首都师范大学2023年调研显示,每周参加2个以上辅导班的学生,其学习效能感比未参加者低17.3%。

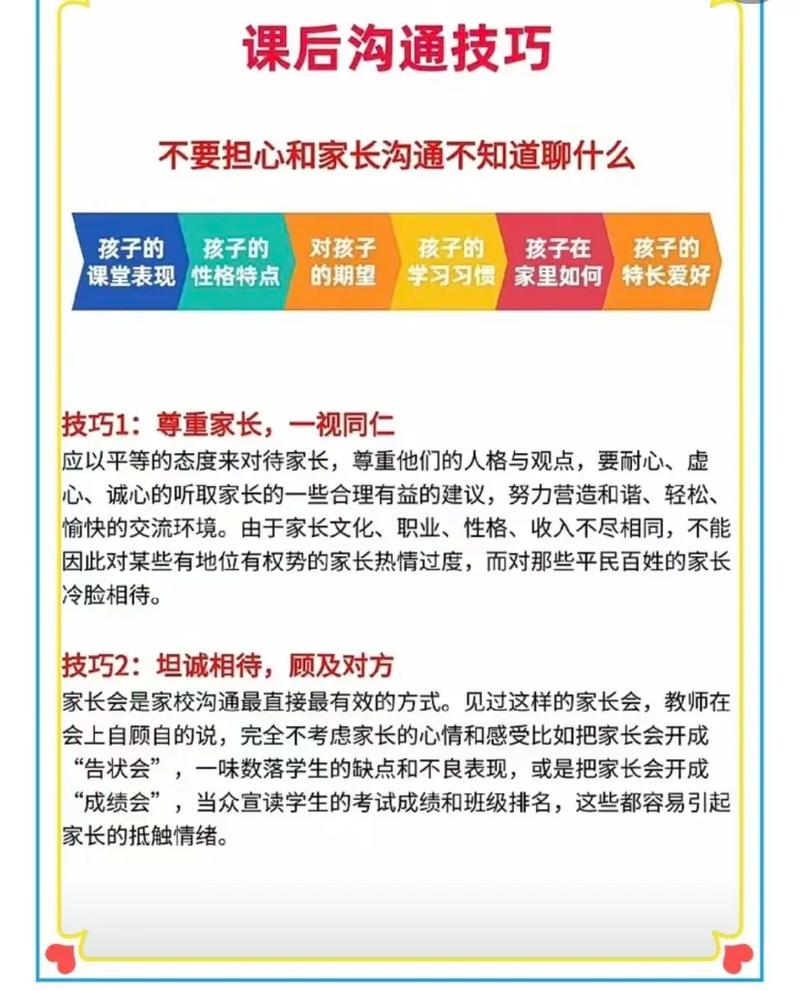

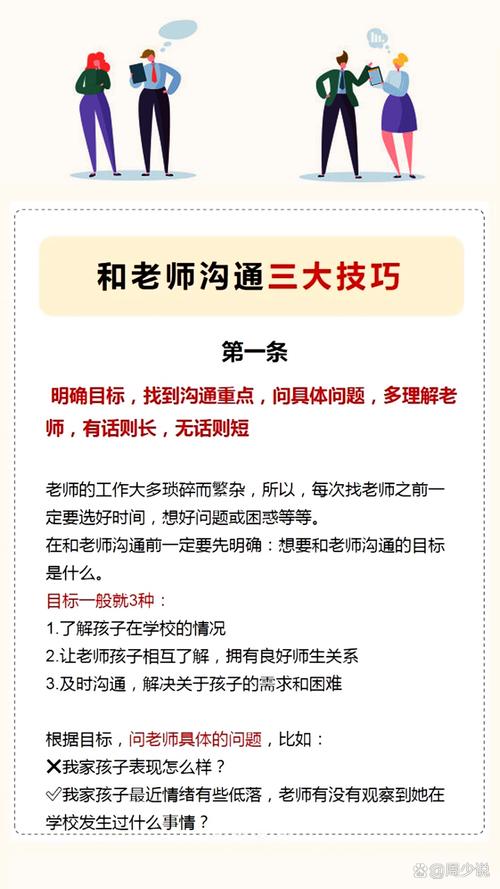

营造安全的对话环境需要具体策略:选择孩子情绪平稳的晚餐后时段,用"我发现你这周在作文上进步很大"开启对话,而非直接质问,身体语言比说教更有力量——保持视线平齐、双手自然交叠的开放姿态,能提升47%的沟通有效性。

深度对话四步法:从对抗到理解的转变

第一步:反射式倾听 当孩子说"我就是不想去",避免立即反驳,尝试:"听起来这个辅导班让你感到特别疲惫?"这种反馈方式能使孩子感受到被理解,清华大学教育研究院实验表明,反射式倾听能使亲子沟通效率提升3倍。

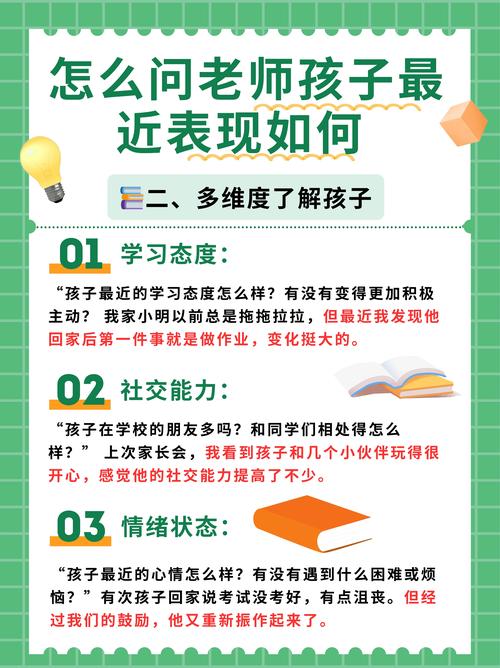

第二步:探索式提问 "你觉得数学课哪个部分最有挑战?"替代"为什么不好好学";"如果可以选择,你希望怎样安排周末?"代替"必须去辅导班",开放式问题能激活前额叶皮层,促进理性思考。

第三步:需求解码 14岁女孩小雨抗拒英语辅导的深层原因,是外教当众纠错带来的羞辱感;男孩浩浩的抵触源于物理辅导与学校进度的严重脱节,家长需要像侦探般捕捉语言背后的情绪线索:频繁揉眼睛可能暗示视觉疲劳,提到特定老师时眼神闪躲可能指向师生关系问题。

第四步:共识建立 "我们试着调整到周日下午的班次,先坚持一个月看看?"这样的渐进式协商,比强制命令更易被接受,美国发展心理学协会建议,给予7-12岁儿童有限选择权(如A/B班型选择),能培养其决策能力。

替代方案设计:超越辅导班的成长路径

当传统辅导模式遭遇瓶颈时,多元化解决方案往往能打开新局面,案例一:对机器人课程抵触的明明,改参加博物馆研学后,科学成绩提升23%;案例二:通过"家庭读书会"替代作文辅导的雯雯,半年内获得省级作文竞赛奖项。

个性化学习方案应包含:1)每日30分钟"疑问银行"时间,记录课堂遗留问题;2)组建3-5人学科互助小组;3)使用"番茄工作法"提升自习效率,华东师大附中的实践显示,这类方案能使学习参与度提升41%。

家长自我觉察:打破焦虑循环

教育焦虑如同镜厅里的无限反射,往往源自对未来的失控恐惧,当9岁男孩父亲李先生在家长课堂写下"害怕孩子输在起跑线",其实投射着自己职场晋升的压力,定期进行"养育初心"书写练习(如"我最希望孩子拥有怎样的品质"),能有效缓解63%的焦虑症状。

建立动态评估机制至关重要:每月举行家庭会议,用"能量指数"(1-10分)评估各科学习状态;设置3个月为周期的观察窗口,避免频繁变更教育策略,北京家庭教育指导中心数据显示,实施系统评估的家庭,亲子冲突发生率降低58%。

教育的本质是点燃火种而非填满容器,当10岁的笑笑在放弃奥数班后自发研究植物图谱,当初中生小凯通过B站教程自学期货知识,这些案例印证着:真正持久的学习动力,永远来自被尊重的兴趣和适度的留白,放下"必须参加辅导班"的执念,我们或许能发现更广阔的教育图景——在那里,学习不是痛苦的修行,而是探索世界的愉悦旅程。