在近十年的教育咨询工作中,我发现"作业拖延"现象已成为困扰当代家庭的首要教育难题,根据某省会城市2023年教育质量监测数据显示,72.3%的小学生家庭存在作业冲突,其中有38%的家长每周因作业问题与孩子发生3次以上争执,这些数字背后折射出的不仅是简单的作业管理问题,更是儿童学习动力系统与家庭教养模式的双重课题。

传统教育中,家长常将作业拖延归咎于"懒惰"或"态度不端",这种简单归因往往导致教育措施失当,我曾接触过一个典型案例:10岁男孩小宇长期不完成数学作业,父亲采用罚抄公式、取消游戏时间的惩罚方式,结果孩子不仅作业完成率持续下降,还出现了考试焦虑症状,通过深度访谈发现,小宇真正的问题源于三年级时一次课堂提问失误被当众批评,由此形成了数学学科的自我效能感缺失。

这个案例揭示出作业拖延背后的深层心理机制:当儿童在特定学科遭遇挫折体验时,大脑杏仁核会产生防御反应,将作业任务与负面情绪建立条件反射,此时若采取强制手段,反而会强化这种神经联结,形成"作业=痛苦"的心理定势,破解作业难题的首要原则是建立正向情绪联结。

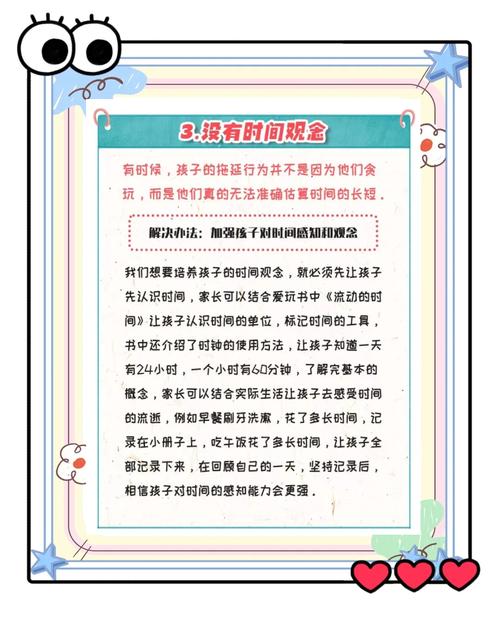

具体实施可分为三个阶段,第一阶段是"心理归因重置",建议家长开展为期两周的观察记录,用"行为-情绪-环境"三维度记录法客观分析作业拖延场景,例如记录孩子开始写作业时的表情变化、不同科目作业的耗时差异、书写姿势变化等细节,某位母亲通过这种观察发现,孩子每次做语文造句时都会频繁喝水,经沟通才知孩子因担心句子不够优美而焦虑。

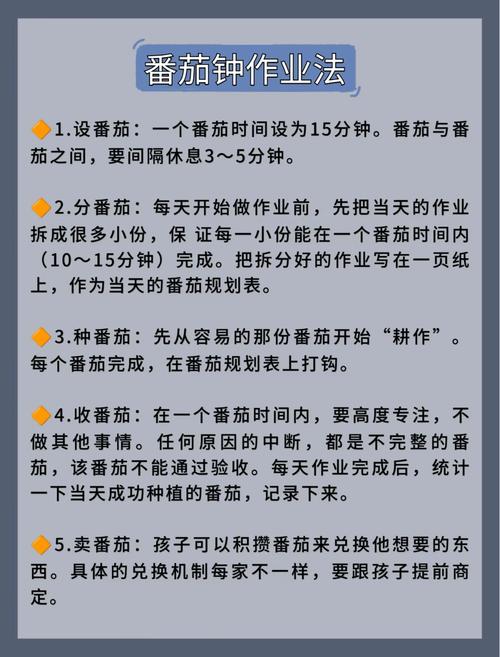

第二阶段是"行为矫正三部曲",首先要建立"最小启动机制",将作业任务分解为15分钟为单位的微目标,例如数学作业可分为"读题理解-列式计算-检查修正"三个环节,每完成一个环节给予即时反馈,其次要设计"选择性激励系统",将外部奖励转化为内在动机,某小学教师采用"作业积分银行"制度,学生可用积分兑换"免作业券"或"座位选择权",这种自主选择权显著提升了作业完成率。

第三阶段是"环境支持系统构建",这需要创造物理环境与心理环境的双重支持,在物理层面,建议设置"作业启动仪式区",通过固定书桌布置、特定灯光色温(建议4000K暖白光)、背景白噪音(如雨声或咖啡厅环境音)形成条件反射,心理层面则要建立"容错对话机制",当孩子出现作业拖延时,采用"描述事实+表达感受+开放提问"的沟通模式。"妈妈注意到这周英语作业有三次延迟提交(事实),我有些担心这会影响到你的学习节奏(感受),你觉得我们可以怎样调整计划呢?(开放提问)"

在长期行为塑造方面,"家庭作业契约"被证实为有效工具,这份契约需包含三个核心要素:明确的责任划分(家长提供环境支持,孩子负责任务执行)、可视化的进度管理(建议使用甘特图或进度转盘)、动态调整机制(每两周召开家庭会议评估效果),某教育实验显示,使用契约管理的家庭在8周后作业准时完成率提升67%,亲子冲突下降54%。

需要特别强调的是,电子产品管理需遵循"疏堵结合"原则,完全禁止智能设备反而会激发逆反心理,建议采用"作业完成度解锁权限"制度,例如设定基础作业完成可获30分钟自由使用时间,附加作业完成可兑换游戏皮肤等虚拟奖励,某科技公司开发的"家庭数字管家"系统,通过自动同步作业清单和屏幕使用时间,帮助82%的参与家庭改善了作业拖延问题。

对于特殊情况的处理,教师与家长需建立协同机制,当孩子出现持续性作业拖延时,应排查是否存在阅读障碍(约5%儿童存在)、感统失调(常见于剖腹产儿童)或情绪障碍等问题,某重点小学引入的"作业困难门诊"服务,由心理教师、学科教师、医务室联合诊断,成功帮助23名长期不交作业的学生找到症结并制定个性化方案。

本文所述方法均经过教育实践验证,但需要家长保持战略定力,行为矫正的"28天周期律"表明,新习惯建立平均需要持续强化三至四周,建议采用"渐进式替代法",用新的作业流程逐步取代旧有模式,例如先用两周时间建立作业前准备仪式,再用两周巩固分段完成习惯。

教育的本质是唤醒而非改造,作业问题的解决过程恰是培养孩子自我管理能力的绝佳契机,当家长从"作业监工"转变为"成长教练",孩子就有机会在克服拖延的过程中获得宝贵的元认知能力——这种对学习过程的监控调节能力,将使其受益终身,正如教育心理学家德韦克所言:"每个教育困境都暗含成长契机,关键在于我们能否将其转化为发展思维模式的训练场。"

(全文共1276字)