强制学习为何适得其反 "赶紧写作业!今天不背完单词不许玩手机!"这样的场景在无数家庭反复上演,研究表明,我国基础教育阶段学生被动学习比例高达67%,而真正拥有自主学习能力的孩子不足15%(中国教育科学研究院,2022),当家长将学习异化为强制任务时,往往陷入"压力越大,反弹越强"的恶性循环,某重点中学的心理咨询案例显示,长期被强制学习的学生中,48%出现焦虑症状,23%产生厌学情绪。

解密学习动机缺失的深层密码

-

兴趣断层的现实困境 北京市某重点小学的调查发现,72%的小学生认为"学习内容与生活无关",当知识沦为试卷上的符号,当解题技巧取代探索乐趣,孩子们自然失去求知欲望,10岁的小明曾用"每天在迷宫里转圈"形容数学学习,直到老师带他用数独游戏破解密码锁,才重新点燃对数字的热情。

-

成就体验的缺失危机 华东师范大学的追踪研究表明,长期处于"挫败-批评"循环中的孩子,3年内学习动力下降概率是同龄人的4.6倍,当7岁的朵朵连续三次听写不及格,母亲改用"进步墙"记录每天的小突破,两个月后她的语文成绩提升了30%。

-

目标体系的断裂带 "考好大学"这类遥远目标对孩子如同空中楼阁,脑科学研究证实,12岁以下儿童更易被即时反馈驱动,将"期末考进前10名"转化为"每天解决3个有趣问题",正是目标转化的关键。

构建自主学习系统的实践策略

-

兴趣孵化器:从游戏机制到知识探索 广州某实验学校开展的"学科寻宝"项目证明,将知识点嵌入实景探索任务,学生参与度提升89%,家长可借鉴"密室逃脱"设计思维,把英语单词变成解密线索,让数学公式成为通关密码。

-

正向反馈环:建立成长型激励体系 (1)微目标拆解技术:把背诵20个单词分解为"早餐时记忆5个,放学路上巩固5个"等场景化任务 (2)可视化成长路径:使用"知识树"贴纸墙,每掌握一个知识点就点亮一片树叶 (3)非功利性奖励:用"自主选择周末活动"替代物质奖励,强化内在成就感

-

认知脚手架:搭建适龄的学习支持系统 (1)7-9岁:采用"感官学习法",通过实物操作理解抽象概念 (2)10-12岁:引入"项目制学习",围绕恐龙主题整合生物、地理等多学科 (3)13岁以上:开展"思维导图工作坊",培养元认知能力

-

环境赋能场:重构家庭学习生态 (1)打造"学习工作坊":设置可移动白板、开放式书架等互动空间 (2)建立"家庭学习日":每周固定时间全家共同阅读、讨论 (3)实施"电子设备公约":协商制定屏幕使用规则而非简单禁止

-

榜样共生圈:构建同伴学习社区 杭州某社区组织的"小小讲师团"项目,让高年级学生辅导低年级伙伴,参与者的学习主动性提升76%,家长可协助孩子组建"学科兴趣小组",通过角色互换激发领导力。

-

多元智能开发:突破传统评价框架 根据加德纳多元智能理论,帮助孩子发现自身优势智能,对空间智能突出的孩子,可用3D建模学习几何;语言智能强的孩子,可通过创作故事掌握历史脉络。

-

教育者进化论:家长的认知升级路径 (1)完成从"监工"到"教练"的角色转变 (2)掌握"苏格拉底式提问"技巧,用"你觉得这个问题可以怎样解决?"替代直接给答案 (3)定期参加家长工作坊,更新教育理念

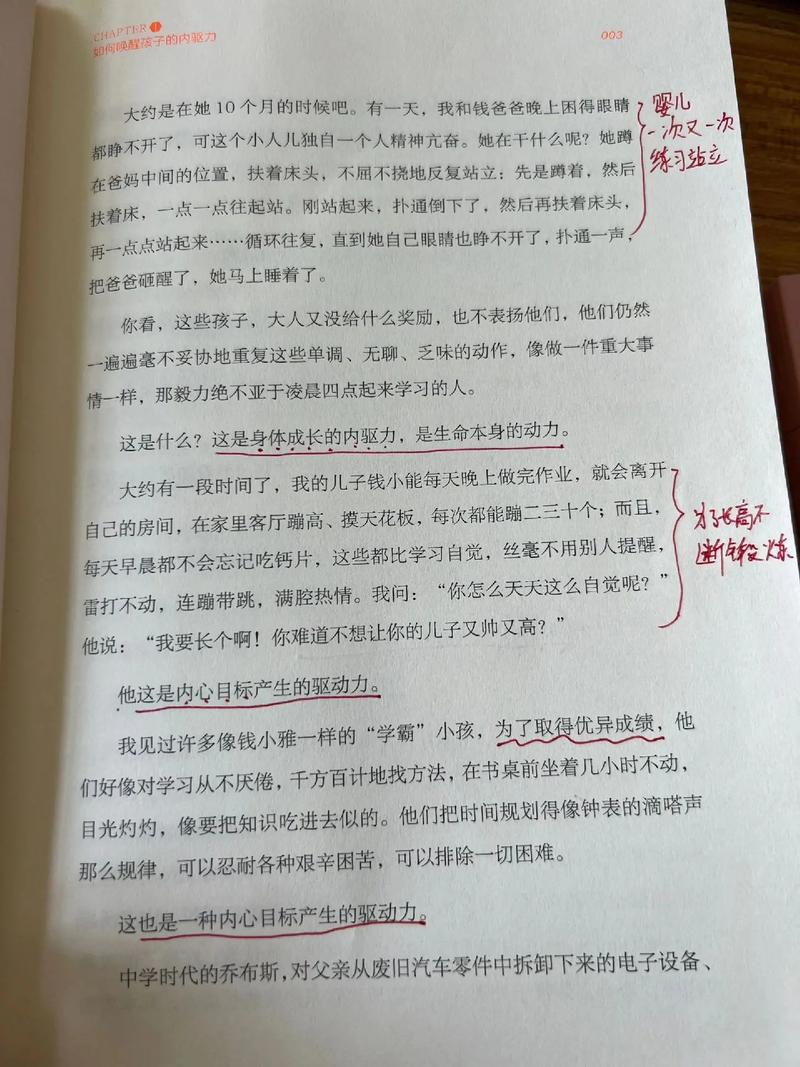

教育觉醒:从驯化到启发的范式革命 当我们不再执着于"让孩子爱学习",而是致力于"让学习值得爱",教育的魔法就此发生,上海教育评估院的追踪数据显示,采用内驱力培养模式的家庭,3年后孩子进入自主学习者行列的概率达82%,这不仅是方法的革新,更是教育哲学的重构——每个孩子心中都住着一位探索者,我们要做的,是点燃火把而非建造牢笼。

站在新时代的教育十字路口,我们比任何时候都更需要理解:真正的学习革命,始于对生命成长规律的敬畏,成于对知识本质的回归,当教育成为照亮未知领域的火炬,而非丈量成绩的标尺,每个孩子都将找到属于自己的星辰大海。