"这道题明明会做,怎么就写错了呢?"家长辅导作业时的这句灵魂拷问,折射出无数家庭的共同困扰,据某市教研院针对3-6年级学生的调研数据显示,67%的错题并非源于知识盲区,而是由审题疏漏、计算失误等"非智力因素"导致,这种被简单归结为"粗心"的现象,实则是认知习惯、思维品质、情绪管理等多维度问题的综合体现,作为从业20年的基础教育研究者,我发现通过系统化的训练策略,完全可以帮助孩子建立严谨的思维模式。

认知规律:重新定义"粗心"的本质

多数家长将孩子做题失误简单归因于态度问题,这种认知误区往往导致无效的责备教育,神经科学研究表明,8-12岁儿童的前额叶皮层仍在发育中,其执行功能(包括注意力分配、工作记忆等)仅达成人的70%,这意味着孩子并非故意马虎,而是生理机能尚未完全成熟。

典型案例中,四年级学生小宇总在应用题单位换算环节出错,观察发现,他每次读题时视线仅停留2-3秒,远低于同龄人平均的5秒专注时长,这并非态度问题,而是视觉追踪能力不足导致的"信息捕捉不全",通过舒尔特方格训练配合计时阅读,两个月后他的审题完整率提升了40%。

行为矫正五步法

1、结构化审题训练

建立"三色笔标记法":要求孩子用绿色标关键数据、蓝色划问题指令、红色圈易错陷阱,某实验小学的对照实验显示,采用此方法的学生,数学应用题正确率从72%提升至89%,家长可先示范标注过程,再逐步过渡到孩子独立操作。

2、建立错题"病理分析"制度

摒弃简单的抄写错题,转而制作"错题诊断卡",要求孩子填写:①失误类型(计算/审题/誊写)②错误链条(如:漏看"至少"→错误假设取值范围)③改进策略,北京某重点小学实践表明,持续记录20张诊断卡的学生,同类错误复发率下降63%。

3、创设"慢思考"环境

在书桌设置"三秒暂停区",要求完成每道题后,将铅笔放入指定区域默数三秒再继续,这个物理隔离法能打破思维惯性,给大脑留出核查时间,配合"逆向验算法"(如减法用加法验证),可培养系统性检查习惯。

4、阶梯式专注力训练

从"5分钟零失误挑战"开始,每天完成规定量的小题练习,逐步延长专注时段,使用沙漏计时器增加仪式感,达成目标后给予非物质奖励(如决定家庭周末活动),切忌采用"全对才能休息"的惩罚机制,这会加剧焦虑情绪。

5、构建正向反馈循环

制作"进步可视墙",用不同颜色贴纸记录每日审题完整率、检查有效性等指标,重点表扬具体行为(如"今天标注了所有关键词"),而非空洞的"真细心",定期与孩子分析曲线变化,让其直观感受成长轨迹。

家庭环境调适策略

家长的焦虑情绪会形成负向强化,某儿童心理咨询机构数据显示,经常说"又粗心"的家庭,孩子失误率反而高出平均值18个百分点,建议采用"错误归因转换法":将"这道题怎么又错了"改为"我们来看看哪个环节可以优化"。

建立"错题冷静期"制度:发现错误后等待10分钟再讨论,避免情绪化沟通,周末可开展"家庭错题大会",每人分享自己本周的失误案例,营造平等探讨氛围,某家长反馈,孩子在这种环境中主动发明了"关键词拍手记忆法",学习主动性显著提升。

学校教育协同方案

教师可在课堂采用"错题情景剧"教学法,让学生分组演绎典型错误案例,某省级示范校的实践表明,这种具身学习方式使知识点留存率提高35%,作业批改时采用"问题定位法",不再简单打"×",而是用"▲标注失误环节,?表示信息遗漏",引导学生精准反思。

持续性评估与调整

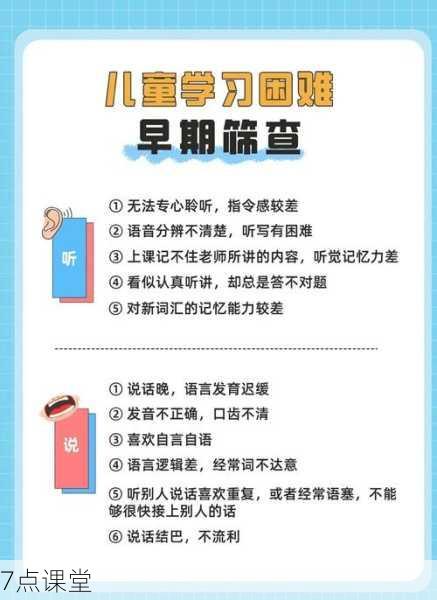

建议每月进行"错题类型图谱分析",用统计软件生成柱状图,直观显示各类失误占比变化,警惕"过度矫正"现象,当检查时间超过合理阈值(通常为做题时间的1/3)时,需介入调整策略,对于持续三个月未见改善的特定类型错误,应进行认知功能评估,排除视知觉障碍或读写困难等问题。

根治做题马虎绝非一日之功,广州某重点小学的追踪研究显示,持续实施系统训练的学生,在18个月后不仅失误率下降58%,其思维缜密度、信息处理能力等核心素养也显著优于对照组,这启示我们:当下的每个细致引导,都在为孩子构建受益终生的思维操作系统,放下对"粗心"的苛责,用科学的方法点亮孩子思维中的明灯,他们自会在严谨与灵动间找到平衡支点。