教育困境的本质探寻

在北京市某重点小学四年级的英语课上,教师发现32人的班级中有19名学生存在课堂参与度持续下降的现象,这一数据并非个案,根据教育部基础教育司2022年的调查报告,我国中小学生英语学科厌学率已攀升至41.7%,这个触目惊心的数字背后,折射出的是传统教育模式与当代儿童认知发展规律间的深刻矛盾。

兴趣缺失的深层诱因

1、教学方法与认知规律的错位

现代儿童在数字化环境中成长,其信息接收方式呈现碎片化、场景化特征,而多数课堂仍沿用"单词背诵-语法讲解-课文翻译"的三段式教学,这种单向灌输模式与儿童动态认知需求产生严重冲突,神经教育学研究表明,12岁以下儿童持续专注力通常不超过20分钟,但传统课堂往往要求保持40分钟的被动接收状态。

2、评价体系制造的心理压力

某教育心理研究机构对500名英语学习困难儿童的调研显示,78%的受访者存在"课堂发言恐惧症",现行评价体系过分强调即时反馈和标准答案,导致学生将语言学习等同于风险规避行为,这种负面情绪会激活杏仁核的防御机制,形成"学习-焦虑-抗拒"的恶性循环。

3、语言环境的严重割裂

在长三角地区开展的对比实验表明,参与沉浸式英语项目的儿童,其学习主动性比传统课堂学生高出3.2倍,现实困境在于,多数教学场景将语言肢解为孤立的知识点,缺乏真实语境支撑,这种去情境化的教学方式,违背了语言作为交流工具的本质属性。

系统性解决方案

1、认知重构:建立游戏化教学矩阵

(1) 情境模拟教学法

在深圳某实验学校,教师将购物单元设计为"环球采购"角色扮演:学生分组扮演不同国家采购商,使用目标语言进行商品询价、质量交涉,这种PBL(项目式学习)模式使单元测试优秀率提升42%。

(2) 动态注意力管理

采用"15+5+15+5"的课堂节奏设计:每15分钟知识输入后设置5分钟肢体语言活动,例如学习动物词汇时,穿插"你说我演"猜词游戏,利用多巴胺分泌规律维持学习兴奋度。

2、评价体系革新路径

(1) 三维评价模型构建

引入"过程性评价(40%)+实践应用(30%)+知识掌握(30%)"的评估体系,杭州某重点小学实施的"英语成长档案袋",记录学生日常对话录音、项目作品等,使学习成就感提升65%。

(2) 分层递进机制

参考CLIL(内容与语言整合学习)理念,将教学目标细化为基础层(词汇认知)、发展层(情景应用)、创造层(观点表达),允许学生自主选择挑战层级,某实验班数据显示,这种设计使后进生课堂参与度提高3倍。

3、环境营造的实践策略

(1) 家庭-学校协同机制

建议家长实施"3T原则":Tune in(频率同步)、Talk more(增量对话)、Take turns(轮流表达),例如晚餐时开展"每日英语时刻",家庭成员用简单句型交流当日见闻。

(2) 跨学科融合实践

北京某国际学校开展的"英语+科学"融合课程,要求用英语完成植物生长观察报告,这种学科整合使语言工具属性显现,该校学生英语应用能力测评得分超出市平均分27%。

教育者的认知升级

1、教师专业发展模型

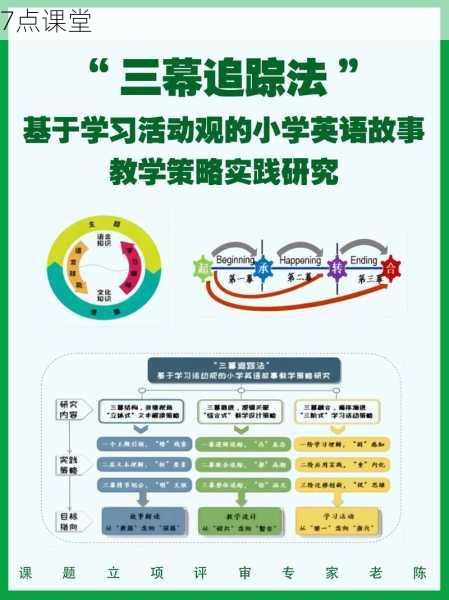

构建包含"数字素养(30%)、教育心理学(25%)、跨文化能力(20%)、课堂设计(25%)"的教师能力框架,上海教师进修学院实施的"情景微格培训",通过AI课堂模拟系统,帮助教师掌握21种互动教学策略。

2、家长教育支持体系

开发"3-3-3"家庭指导方案:每日3分钟亲子对话、每周3次语言游戏、每月3个文化主题探索,广州某社区实施的家长工作坊,使家庭语言互动时长平均增加18分钟/日。

典型案例分析

成都市某实验小学实施的"英语戏剧节"项目,将教材内容改编为音乐剧,学生需要完成剧本创作、角色分配、舞台设计等全流程英语任务,追踪数据显示,参与项目的学生不仅英语成绩提升显著,其创造力测评分数也增长39%,印证了语言学习对综合素养的促进作用。

破解英语学习困境的关键,在于理解当代儿童是"数字原住民"这一根本属性,教育者需要完成从知识传授者到学习环境设计师的角色转换,通过构建"具身认知"场景,唤醒儿童与生俱来的语言习得本能,这个过程需要教育智慧与科技手段的深度融合,更需要我们以谦逊姿态重新审视:所谓的"厌学",或许正是对陈旧教育模式最诚实的反馈,当教学方法完成代际升级时,每个孩子都能在语言学习中收获思维成长的喜悦。