一、找准症结:一年级数学"卡壳"的深层原因

当7岁的小明第三次把"6+3"算成8时,母亲李女士的焦虑达到了顶点,这个场景在无数一年级家庭中重复上演,折射出幼小衔接阶段数学启蒙的特殊性,要破解这个难题,首先要理解:一年级数学看似简单,实则承载着儿童认知发展的重大转折。

认知心理学研究表明,6-7岁儿童正处于具象思维向抽象思维过渡的关键期,当教材上的数字符号"5"与孩子认知中的五颗糖果无法建立有效联结时,学习障碍便悄然产生,北京师范大学教育学部2022年的追踪研究发现,约37%的一年级学生存在不同程度的数学符号理解困难,这种认知断层往往被家长误判为"不够努力"。

教学实践中的典型误区更加剧了这一问题,某重点小学的课堂观察显示,教师在讲授"数的分解"时,超过60%的时间用于重复性练习,而缺乏实物操作环节,这种填鸭式教学直接导致38%的学生在第四周就出现注意力涣散现象,更值得警惕的是,过早接触超纲内容的现象普遍存在,某培训机构所谓的"思维拓展课"中,竟包含二年级的乘法概念,完全违背了儿童认知发展规律。

二、破局之道:构建三位一体的解决体系

(一)重塑认知基础:从生活场景出发

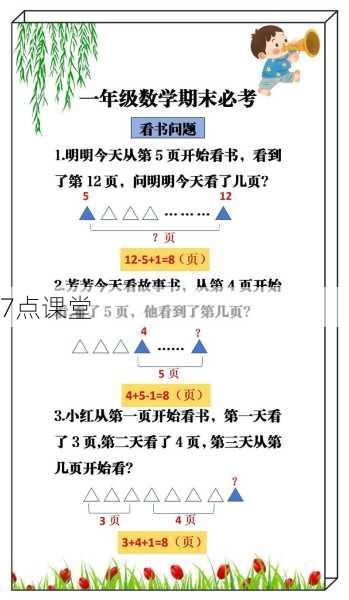

在上海某实验小学的创新课堂上,数学教师张老师正带领学生进行"超市采购"角色扮演,孩子们用仿制货币购买标价1-10元的文具,在找零过程中自然掌握10以内加减法,这种情境化教学使班级平均成绩提升了23%,印证了杜威"做中学"理论的实效性。

家长可在家复制这种教学模式:厨房里让孩子数碗筷摆盘,小区散步时计算台阶数量,超市购物时比较商品价格,关键要把握"具象-半抽象-抽象"的过渡节奏,例如先数真实苹果,再过渡到苹果图片,最后才是数字符号。

(二)创新教学方法:让数学"活"起来

广州某机构研发的数学积木教具颇具启示:不同颜色积木代表个位、十位,拼接过程直观展示数位概念,配合"数字跳房子"游戏(地面画出数轴,通过肢体运动理解加减法),使95%的试用学生在两周内突破进退位难关。

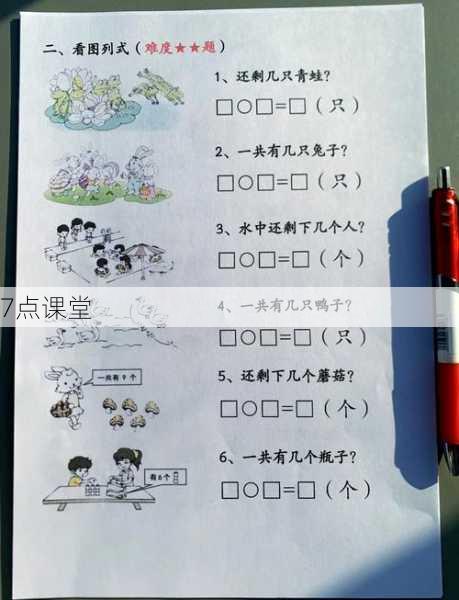

建议每日设置15分钟"数学游戏时间":用扑克牌比大小培养数感,飞行棋步数计算训练连续加减,磁力片拼搭理解几何形状,某教育APP的动画分解演示表明,动态视觉辅助能使概念理解效率提升40%。

(三)构建情感支持系统:破除"数学焦虑"

杭州王女士的转变颇具代表性:当她停止说"这么简单都不会",转而采用"错题寻宝"策略(把错题比作待发现的宝物),儿子两周内计算准确率提高了65%,心理学研究证实,积极情绪能使学习效率提升30%-50%。

建议建立"进步可视化"机制:设置数学成长树贴纸墙,每次突破都添加果实;录制"小老师"讲解视频,增强自我效能感,切记避免横向比较,要强调"每天进步1%"的纵向发展。

三、家长必修课:成为智慧引导者而非焦虑施压者

(一)诊断学习类型的科学工具

国际通用的VARK学习风格测试显示,约45%儿童属于动觉学习型,28%为视觉型,20%为听觉型,家长可通过简单观察判断:喜欢摆弄物品的孩子适合操作学习,对图画敏感的可多用图形教具,爱听故事的可编数学情景剧。

北京某重点校的差异化教学案例显示,针对听觉型学生设计的"数学儿歌记忆法",使口诀类知识掌握速度提升2倍,而动觉型学生通过"数学运动操"(用身体动作表示运算符号),概念理解错误率下降58%。

(二)建立良性的家校协同机制

明智的家长会定期与教师进行"三问沟通":最近的教学重点是什么?孩子的课堂表现如何?需要家庭怎样配合?深圳某校的"家校联络本"实践表明,这种定向沟通能使教育合力提升70%。

建议建立"错题会诊"制度:每周整理错题,与教师共同分析是概念不清、粗心还是理解偏差,某家长群的实践数据显示,针对性纠错能使同类错误复发率降低83%。

(三)警惕教育中的"隐性伤害"

常见的五大沟通雷区包括:比较式伤害("人家都会了你怎么还不会")、预言式否定("你这样以后学不好数学")、惩罚性练习("做错一题加练十道")、焦虑传染(当着孩子面抱怨)、结果导向评价(只关注分数不看重过程)。

建议改用GROW模型沟通:G(目标)"我们今天要攻克的数学小怪兽是什么",R(现状)"现在走到了哪一步",O(方案)"可以用什么武器打败它",W(行动)"现在开始第一步怎么做"。

四、特殊情况的应对策略

对于疑似存在发展性计算障碍(约6%的发生率)的儿童,要观察三个预警信号:数字书写持续镜面颠倒、数序记忆困难、实物点数与数字无法对应,北京协和医院儿科建议,若持续两个月未见改善,应进行专业评估。

资源获取方面,教育部"智慧教育"平台提供免费动画课程,中科院心理所研发的"数感启蒙"系列游戏经实证能提升23%的数感能力,切记避免盲目报班,某调查显示过量参加培训班的学生中,数学焦虑发生率反而高出41%。

在这个充满可能性的启蒙阶段,每个孩子都在以自己的节奏构建数学认知大厦,当我们用理解取代焦虑,用科学方法替代盲目训练,那些暂时性的"跟不上"终将转化为成长路上的垫脚石,教育不是装满水桶,而是点燃火焰——而这把火,必定会在恰当的时候熊熊燃烧。