(全文约2100字)

深秋的傍晚,王女士发现刚上初一的女儿小雯把英语课本重重摔在书桌上,询问之下,孩子哽咽着说:"我就是讨厌英语老师!"这样的场景,正在无数家庭上演,面对孩子对任课教师的抵触情绪,家长往往陷入两难:既担心强硬管教加剧逆反,又忧虑放任自流影响学业,这个普遍存在的教育困境,折射出现代教育中师生关系、家校沟通的深层课题。

解构抵触情绪的深层密码

1、教学风格不适配的典型表现

某重点中学调研显示,68%的师生矛盾源于教学方式差异,当习惯图文并茂教学的00后遇上板书为主的资深教师,当偏好小组讨论的学生遇见注重讲授的老师,认知冲突自然产生,初二学生林浩曾抱怨:"李老师总让我们抄写单词,可明明用APP记单词更高效。"

2、沟通方式代际鸿沟的具象化

青少年发展心理学研究指出,Z世代对权威的认知呈现"平权化"特征,某班主任分享的真实案例:学生因被当众指出作业潦草,产生强烈抵触情绪,这实质是传统"严师"形象与新生代尊严需求的碰撞。

3、认知偏差形成的"讨厌循环"

首都师范大学追踪研究发现,学生对教师的负面印象有75%源于片面认知,就像高中生张悦最初因老师纠正发音方式产生抵触,这种情绪逐渐泛化成"老师故意针对我"的心理暗示。

四步沟通法破解困局

第一步:建立情绪缓冲带

当孩子宣泄不满时,切忌立即否定,可采用"镜像对话法":"听起来这节课确实让你很难受",先接纳情绪再处理问题,家长李先生的成功案例:用"情绪温度计"游戏,让孩子用1-10分量化不满,既疏导情绪又获取真实信息。

第二步:认知重建训练

引导孩子区分事实与感受。"老师说'这个语法错误不该犯'是事实陈述,'老师讨厌我'是主观判断。"通过思维导图帮助孩子梳理:具体事件→我的感受→可能的原因→其他解释角度。

第三步:搭建师生对话桥梁

北京某重点小学的实践表明,84%的师生误会可通过有效沟通化解,指导孩子用"I message"表达法:"当我的作业被指出错误时(事实),我感到困惑(感受),希望能得到更详细的讲解(需求)。"

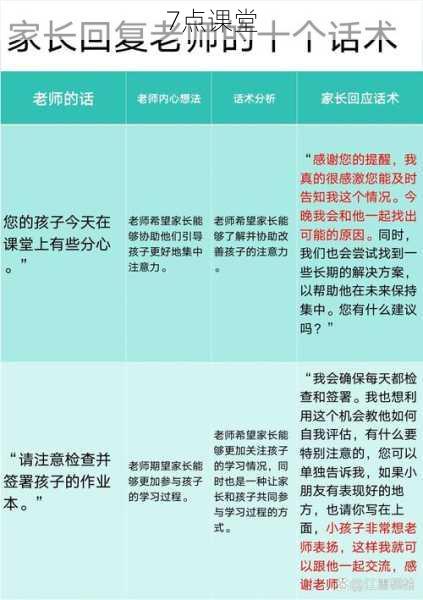

第四步:构建多元支持系统

建议家长与老师沟通时采用"三明治沟通法":肯定老师付出→提出建设性建议→表达配合意愿。"感谢您对孩子口语的指导(肯定),孩子最近在时态转换上有些困惑(客观描述),是否需要我们配合做些巩固练习?(合作姿态)"

教育者视角的深度启示

1、教学相长的现代诠释

上海特级教师王芳的转型案例颇具代表性,当她发现学生对传统教学法接受度低,主动学习使用互动白板软件,将课文改编成剧本,最终实现班级英语均分提升12分,这种与时俱进的调整,正是破解师生隔阂的关键。

2、评价体系的革新尝试

杭州某实验学校推行的"多维评价系统"值得借鉴:学生定期从教学内容、沟通方式、课堂氛围等维度匿名评价教师,教师则从学习态度、进步幅度等维度反馈学生,形成双向成长的良性循环。

3、家校共育的协同效应

深圳家庭教育指导中心创设的"三角沟通模型"成效显著:定期举办教师说课、家长观课、学生评课的三方座谈,让教育参与者真正形成合力,数据显示,实施该模式的班级师生关系满意度提升41%。

经典案例的当代演绎

案例1:初三男生陈宇因老师连续三次提问未能答对,产生逃避心理,家长通过"角色互换游戏",让孩子体验教师面对50个学生的教学压力,最终促成双方坦诚沟通。

案例2:国际学校学生Lucy无法适应外教的自由讨论式教学,家长邀请老师家访展示孩子的学习风格,共同设计"渐进式参与方案",用三个月时间帮助孩子建立课堂自信。

案例3:小学生朵朵因老师方言口音排斥英语课,母亲巧妙地将发音差异转化为文化探索契机,带孩子制作"世界英语地图",把认知冲突转化为学习动力。

长远教育的战略布局

1、抗挫力培养的日常渗透

通过"挫折情景模拟"游戏,帮助孩子理解:学业生涯中会遇到各种风格的教师,这种经历正是社会适应的预演,日本教育学家提出的"七次法则"值得借鉴:引导孩子在第七次尝试中寻找转机。

2、批判性思维的渐进培养

不简单评判孩子"不该讨厌老师",而是教会信息甄别方法,比如讨论网络热帖"最差老师评选"时,引导孩子思考:这些评价是否全面?有没有相反例证?如何验证真实性?

3、社交能力的系统建构

定期开展"师生沟通情景剧"家庭活动,模拟课堂提问、作业反馈、课外交流等场景,培养孩子的问题解决能力,美国教育协会推荐的"3C原则"(Calm, Clear, Constructive)可作为训练准则。

教育学家苏霍姆林斯基曾说:"真正的教育是自我教育。"当孩子对教师产生抵触时,这恰是开展情商教育、认知训练的宝贵契机,智慧家长不会停留在简单的情绪安抚,而是将其转化为培养理性思维、沟通能力、社会适应的教育现场,在这个过程中,我们不仅解决当下的师生矛盾,更在铸造孩子终身受益的处世智慧,毕竟,未来的世界里,孩子们要面对的不只是某位具体老师,而是整个纷繁复杂的社会课堂。