七月的蝉鸣声中,一位母亲攥着孩子的成绩单在校门口徘徊,数学47分,物理38分,英语勉强及格的总分,距离本地普通高中录取线还差着难以逾越的鸿沟,这个场景折射着无数家庭的集体焦虑——当孩子的初中成绩持续低迷,面对即将到来的中考,我们究竟该何去何从?

教育迷思的破局:走出"一考定终身"的认知困局 在传统教育观念中,中考被异化为决定命运的生死线,但教育部2023年数据显示,全国初中毕业生升学率已达98.7%,其中普通高中与中等职业学校的比例接近6:4,这个数字揭示着两个重要事实:每个孩子都有继续接受教育的机会;教育路径的多样性远超家长想象。

"分流焦虑"的本质,源于对人才评价标准的单一化认知,杭州某重点中学的心理咨询档案显示,超过60%的考前焦虑症案例,根源在于家长将自我价值与子女成绩过度捆绑,我们需要清醒认识到:中考本质上只是阶段性学业水平测试,既不能定义孩子的未来,更不应成为否定其价值的标尺。

教育诊断:重新认识"成绩差"的深层逻辑 面对持续低迷的学业表现,专业的教育评估远比盲目的补习更重要,北京师范大学基础教育研究院的跟踪研究显示,初中阶段学习困难学生中,仅有17%属于智力因素,其余83%的成因涉及学习方法、心理状态、家庭环境等复杂变量。

典型案例解析:15岁的小张连续三年数学不及格,家长斥资十万报读补习班收效甚微,经专业机构评估发现,其视觉空间能力处于同龄人前5%,但逻辑符号处理能力较弱,调整学习策略后,通过思维导图可视化学习,半年内成绩提升40%,这个案例揭示:每个孩子都有独特的学习密码,关键在于找到适配的解锁方式。

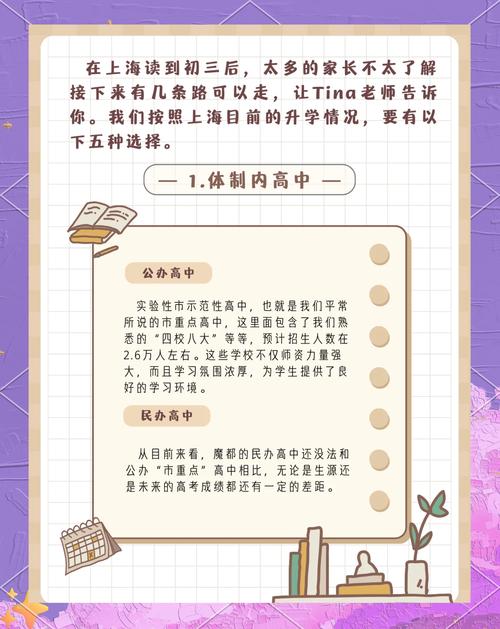

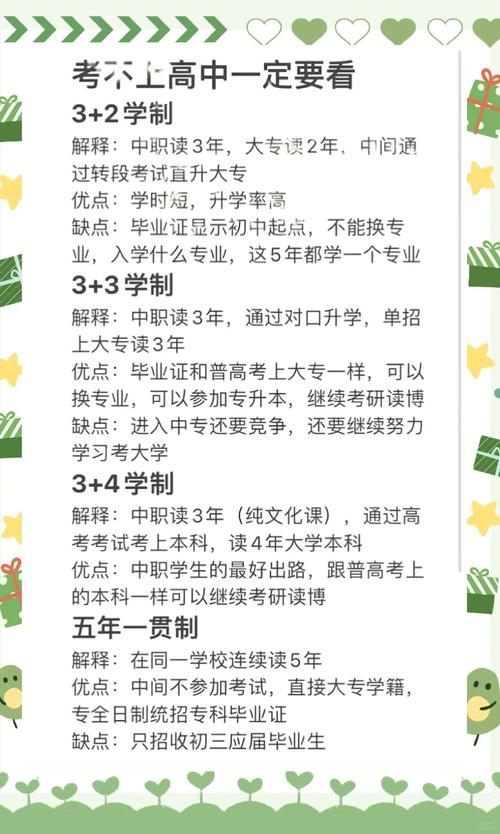

升学地图的重构:超越传统路径的多元选择 当普通高中并非唯一选项时,教育视野将豁然开朗:

- 职业高中新图景:现代职业教育已形成"中职-高职-应用型本科"的贯通体系,广东某智能制造职校毕业生,凭借数控技术专长,未毕业即获企业15万年薪预定。

- 艺体特色路径:某省级示范性艺术高中近年数据显示,音乐舞蹈类考生本科录取率稳定在85%以上,远高于普通高考平均线。

- 国际教育赛道:语言强化+海外预科的模式,为有跨文化适应能力的学生打开新窗口,上海某国际学校2023届毕业生中,72%获得世界前100大学录取。

- 新型学徒制:企业与学校联合培养的"现代学徒",在新能源汽车、数字媒体等领域展现出独特优势。

家庭教育的范式转换:从焦虑陪伴到成长赋能 在这个转折时刻,家长的角色需要实现三重转变:

- 沟通模式的升级:用"成长型对话"替代成绩质问,例如将"为什么又考这么差"转化为"这次考试带给你哪些新认知"。

- 优势发现的智慧:建立包含学业表现、性格特质、实践能力等维度的"成长雷达图",某家庭教育实验显示,定期进行优势记录的家庭,孩子抑郁指数下降43%。

- 生涯规划的启蒙:通过职业体验日、技能工作坊等活动,帮助孩子建立现实认知,成都某中学开展的"百行体验"项目,使87%参与学生明确了发展方向。

突围之路:定制化成长方案的设计要点 制定个性化教育方案时,需要把握三个核心维度:

- 能力适配度:某教育评估机构研发的"三维能力模型",从认知风格、信息处理模式、实践倾向等角度提供科学参照。

- 兴趣持续性:对电竞、动漫等新兴领域,需区分短暂沉迷与深层兴趣,专业测评工具可量化兴趣的稳定性和发展潜力。

- 发展可能性:参考"教育投入产出比"概念,综合考量时间成本、经济成本与预期收益的动态平衡。

(案例启示)浙江某县城学生小陈,初中成绩长期垫底,偶然参与的机器人社团却激发其工程思维潜能,后通过职业院校技能大赛保送本科,现已成为人工智能工程师,这个逆袭故事印证:教育奇迹往往诞生在标准化赛道之外。

站在教育改革的时代潮头,我们更需要用发展的眼光审视孩子的成长,德国教育学家斯普朗格曾说:"教育的最终目的不是传授已有的东西,而是要把人的创造力量诱导出来。"当迷雾笼罩升学之路时,不妨将此刻视为教育觉醒的契机——拆除思维的藩篱,以更辽阔的视野重新定义成功,或许就能在山重水复处,看见柳暗花明的教育新境。

(全文共1782字)