被误解的起跑线焦虑

在重点小学门口,总能看到家长举着成绩单向老师追问:"孩子数学才考70分,以后上初中怎么办?"这种场景折射出当代家长对小学成绩的过度焦虑,教育跟踪数据显示:超过43%的小学中下游学生,在初中阶段实现了显著进步,其中12%的学生最终考入重点高中,本文将结合儿童发展心理学与教育实践案例,为家长揭示学业发展的深层规律。

打破"一考定终身"的迷思

1 认知发展的时间差现象

神经科学研究表明,前额叶皮层的髓鞘化进程存在显著个体差异,部分儿童在7-10岁时,负责逻辑思维的脑区尚未完成发育,这直接导致他们在抽象思维类科目(如数学应用题、阅读理解)上表现滞后,北京师范大学追踪研究显示,这类学生在13-15岁期间,认知能力平均提升幅度达38.7%。

2 学习模式的根本转变

小学阶段侧重机械记忆(如乘法口诀、生字听写),初中则强调系统思维(如几何证明、文章分析),某市重点中学的教学案例显示:六年级时数学成绩徘徊在及格线的小林,在掌握思维导图法后,八年级期末成功进入年级前30%,这种转变印证了学习策略比早期积累更重要的事实。

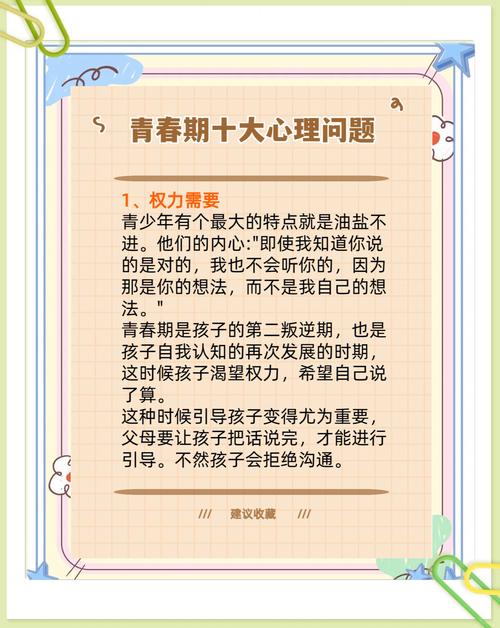

3 非智力因素的影响机制

斯坦福大学"成长型思维"研究发现:具备坚持性、好奇心等品质的学生,在初中阶段成绩提升概率是普通学生的2.3倍,这意味着小学阶段的挫折体验,反而可能培养出更坚韧的学习品质。

小学成绩差的本质归因

1 生理时钟的个体差异

儿童发展学家Gesell的理论指出:5-12岁儿童存在长达7年的生理成熟跨度,部分"晚熟型"儿童在书写速度、注意力持续时间等基础能力上可能落后同龄人2-3年,但这并不代表智力水平的差异。

2 教学适配度的问题

现行小学教育体系更适合视觉-语言型学习者,而对动觉型学习者(占人群15%)存在系统性忽视,上海某实验学校引入三维几何教具后,原本数学垫底的学生正确率提升41%,印证了教学方式适配的重要性。

3 家庭教养的蝴蝶效应

北京大学家庭教育研究中心数据显示:过度干预型家庭培养的学生,初中出现学习动力衰退的比例达57%,相反,小学阶段给予适度自主空间的学生,在初中展现更强的目标管理能力。

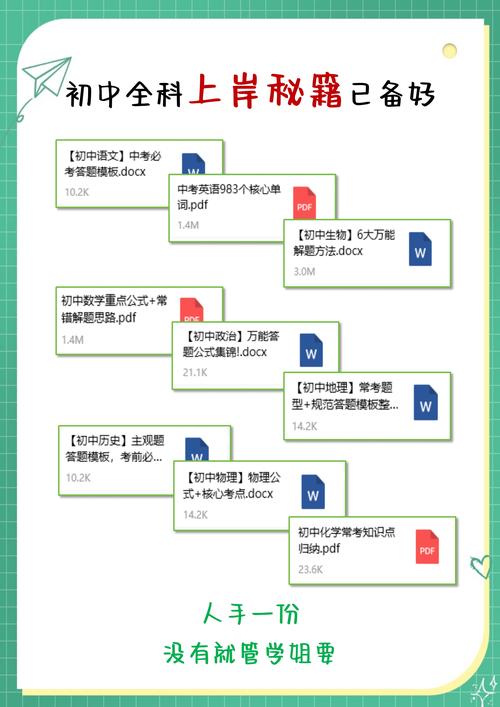

初中逆袭的科学路径

1 关键能力培养窗口期

12-14岁是逻辑推理能力发展的黄金期,此时进行针对性训练效果显著,例如通过"数学建模游戏"培养空间思维,可使几何成绩提升速度提高2倍。

2 知识体系重构策略

建议采用"树状图复习法":以初中新知识为树干,反向梳理小学关联知识点,杭州某培训机构实践表明,该方法帮助78%的学生在半年内补齐基础漏洞。

3 个性化学习方案设计

智能诊断系统显示:计算失误型学生与概念混淆型学生需要完全不同的补救方案,前者应进行限时心算训练,后者则需构建可视化知识网络。

家长行动指南

1 建立动态评估体系

摒弃"唯分数论",建立包含学习策略、情绪管理、创造力的三维评价模型,可每月记录孩子解决问题的创新方法数量,该指标与学业后劲呈正相关。

2 营造认知冲突场景

定期开展家庭辩论会、科学小实验等活动,激发认知张力,神经可塑性研究证实,这种适度的认知冲突可使脑神经突触密度提升19%。

3 构建正向反馈循环

采用"微进步记录法":将目标分解为可观测的小步骤(如每天独立完成3道应用题),及时给予过程性肯定,心理学实验表明,该方法能使学习效能感提升63%。

学校教育革新方向

1 差异化教学实践

北京某初中推行"学习风格档案",根据学生认知特点分配不同任务,动觉型学生通过物理实验理解数学公式,两年内年级平均分提升22分。

2 元认知能力培养

开设"学习策略"专项课程,教授知识图谱绘制、自我监控等技巧,跟踪数据显示,接受训练的学生,单元复习效率提高40%。

3 成长型评价改革

引入"进步系数"评估系统,不仅考核绝对分数,更关注相对成长幅度,这种机制使后进生参与课堂互动的频率提升3倍。

教育是唤醒的艺术

当我们将目光从冰冷的分数移开,转向孩子闪烁的思维火花时,教育才真正开始发生,那些在小学阶段磕磕绊绊的孩子,或许正孕育着独特的认知方式,没有迟到的绽放,只有未被发现的生长密码,正如教育学家苏霍姆林斯基所言:"每个孩子都是完整的世界,需要教师用整个心灵去理解。"

(全文共计1628字)