理解行为背后的心理密码

当10岁的儿子连续三天躲在被窝里说"肚子疼",母亲李女士翻开被角发现孩子眼角未干的泪痕时,这个场景揭示了当代家庭教育中普遍存在的困境,根据中国青少年研究中心2022年发布的调查报告显示,我国9-12岁儿童出现厌学倾向的比例已达23.7%,这一数据较五年前上升了8个百分点,这个特殊的年龄节点,恰好处在儿童心理发展的"勤奋与自卑"关键期(埃里克森心理社会发展理论第四阶段),任何教育干预都需要建立在对成长规律的深刻认知之上。

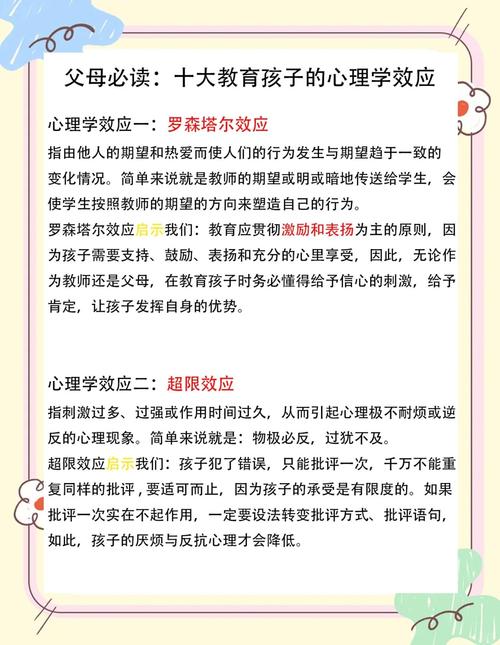

在这个阶段,儿童开始形成稳定的自我评价体系,北京师范大学发展心理学教授张莉莉指出:"10岁是儿童社会角色意识觉醒的分水岭,他们对'学生'这个身份的认同度,直接影响着学习动机的形成。"此时出现的厌学行为,往往是多重因素交织的结果:可能是数学作业的连续挫败感,可能是课间操时同伴的嘲笑,也可能是父母无意间比较"别人家的孩子"带来的刺痛。

典型案例中的小明(化名)原本是班级数学课代表,自从新来的转学生多次在随堂测试中超越他后,开始出现上学前呕吐、逃避数学课的现象,经过儿童心理咨询师介入发现,表面上的厌学行为实质是完美主义倾向遭遇现实挫折后的心理防御机制。

建立情感联结的沟通艺术

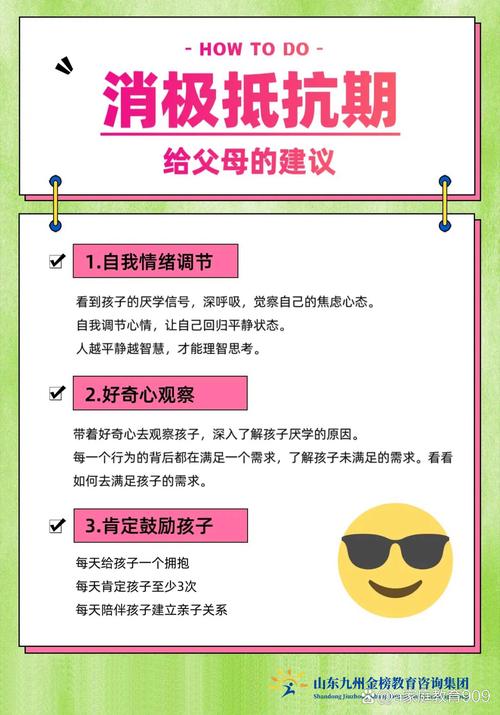

当孩子说出"不想上学"时,80%的家长第一反应是追问"为什么",这个看似合理的提问往往成为沟通的绊脚石,上海家庭教育指导中心的研究表明,儿童在情绪波动时,前额叶皮层(负责理性思考)的活跃度会降低40%,此时直接追问原因容易引发更强烈的抵触。

建议采用"情绪镜像法"进行沟通:安静地陪伴15分钟,用"妈妈注意到你最近上学前总会肚子疼"代替质问,通过描述观察到的现象开启对话,当孩子开始倾诉时,使用"所以你觉得...(复述关键情绪词)"的句式进行反馈,这种情感确认能有效降低心理防御。

餐桌可以作为天然的情绪缓冲带,杭州某重点小学的心理辅导老师建议,每周设定三次"无电子设备晚餐",在分享糖醋排骨的过程中自然引入话题:"听说你们班这周换了新座位?"这种非正式交流往往能捕捉到关键信息,切记避免在早晨出门前或写作业时讨论敏感话题,这两个时段儿童的焦虑指数通常处于峰值。

重塑家庭教育的生态系统

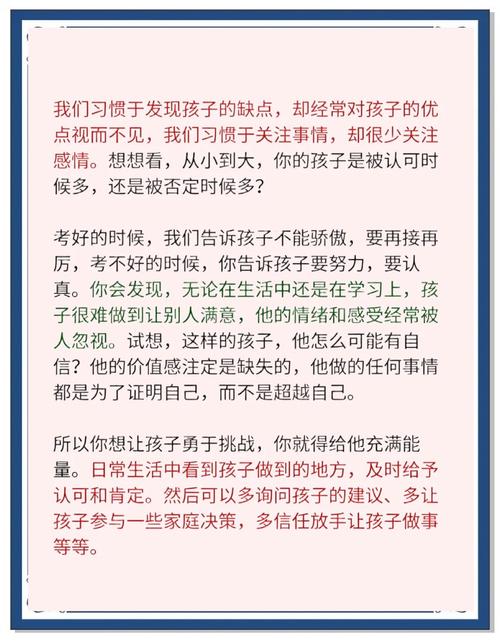

清华大学教育研究院的跟踪调查显示,厌学儿童的家庭中,过度干涉型教养方式占比达62%,远超其他类型,当家长将全部精力聚焦于学业成绩时,就像在孩子的成长空间里安装了探照灯,每个阴影都被无限放大。

建议实施"三三制教养改革":每天保证3小时非学习主题的亲子互动(如共同准备晚餐、打理绿植),每周进行3次身体活动(羽毛球、骑行等),每月安排3个家庭决策事项(暑期旅行计划、宠物领养等),这种结构化设计能有效分散教育焦虑,重建多维度的亲子联结。

在浙江某家庭教育工作坊的实践案例中,父亲王先生通过"错题本改造计划"成功化解了女儿的数学焦虑,他们将每次作业的错误转化为"知识宝藏地图",用彩笔标注需要攻克的"怪兽关卡",配合即时奖励机制(累计10个印章兑换动物园门票),两个月后孩子的数学作业完成度提升了70%。

构建校园支持的缓冲地带

北京某区重点小学的心理辅导记录显示,72%的厌学个案都存在未被察觉的校园适应问题,教师往往要面对40人以上的班级,难以及时捕捉每个孩子的微妙变化,此时家长需要成为敏锐的观察者,定期与班主任进行"3+1"式沟通:3个具体观察(作业完成速度、课间活动状态、午餐食量变化)+1个核心关切。

建议与教师共同制定"小步进步计划",例如将"完整上完上午课程"设为初级目标,允许孩子在感觉不适时到医务室休息15分钟,某国际学校采用的"情绪温度计"工具值得借鉴:让孩子每天早晨用颜色贴纸(红/黄/绿)表示情绪状态,教师根据提示给予差异化关注。

特别要注意处理同伴关系中的"隐形欺凌",广州某心理咨询机构的调研发现,10岁儿童更易遭受语言暴力(起外号、恶意玩笑等),这些伤害往往包裹在"开玩笑"的外衣下,家长可通过角色扮演游戏,帮助孩子建立应对策略,比如用"我不喜欢这个称呼,请叫我的名字"来设定边界。

唤醒内在动力的长效策略

华东师范大学的脑科学研究证实,10岁儿童的多巴胺奖励系统开始对"自主选择"产生强烈反应,与其用奖励诱惑("考95分就去迪士尼"),不如构建"能力-兴趣-价值"的三维驱动模型,让讨厌作文的孩子担任家庭旅行日记的记录员,将语文作业转化为真实的生活实践。

"生涯启蒙教育"在这个阶段尤为重要,南京某实验学校开发的"职业体验日"活动,通过邀请家长分享不同职业的日常(包括工作中的数学应用、英语使用场景等),成功使68%参与学生的课堂专注度显著提升,这种具象化的目标引导,比抽象说教更具说服力。

要警惕"习得性无助"的蔓延,当孩子反复经历学业挫折时,可采用"微目标分解法":将背诵课文分解为3个段落,每完成一段就在进度条贴纸上盖章,北京某重点中学的实践表明,这种可视化的成就反馈能使学习效能感提升45%。

播种等待花开的智慧

教育学家蒙台梭利曾说:"儿童是成人之父。"当我们面对孩子的厌学情绪时,本质是在见证一个独立人格的觉醒过程,那个缩在被子里的10岁男孩,可能正在经历人生第一次重大的自我认知重构,家长需要做的,不是粗暴地掀开棉被,而是保持适当的距离,让阳光自然洒入。

在这个智能手机更新换代只需18个月的时代,我们更要牢记:儿童心理发展的自然节律依然遵循着千百年来的生物进化密码,每个厌学信号都是成长发出的SOS,解码这些讯息需要的不是教育技巧的堆砌,而是对生命本质的敬畏与理解,当父母学会用"成长型思维"看待这段插曲时,暂时的困境终将转化为亲子共同进化的珍贵契机。

(全文共2187字)