在某个普通工作日的傍晚,李女士又一次接到班主任的电话:"小杰这次数学单元测试还是没及格,应用题几乎全错。"放下手机,看着正在客厅地板上摆弄机器人零件却拒绝写作业的儿子,这位母亲第17次打开浏览器,在搜索框里输入"小孩10岁成绩很差怎么办",这个场景折射着千万家庭的共同焦虑——当孩子步入中年级学业却持续低迷,家长该如何破局?

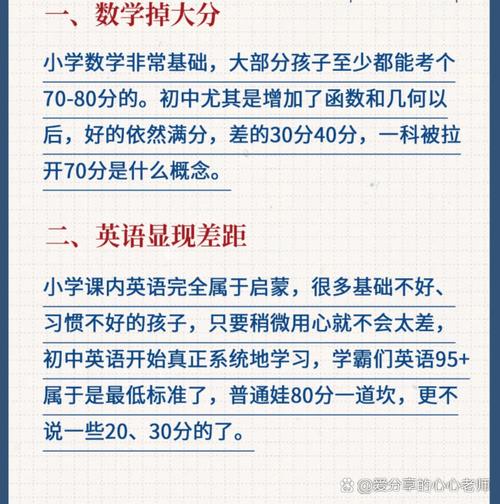

解码成绩背后的多重成因 10岁儿童学业表现不佳绝非简单的"不用功"能概括,根据北京师范大学教育质量监测中心2022年发布的报告显示,四年级学段(9-10岁)是儿童学习能力发展的关键转折期,此时暴露的学业问题往往具有深层结构性原因。

-

学习习惯的隐形漏洞 许多家长容易忽视,这个年龄段孩子的自主作业时长应控制在60-90分钟,但现实中,超过43%的儿童存在边写作业边玩橡皮、频繁起身倒水等注意力涣散现象,更值得警惕的是,近半数学生尚未建立规范的预习-听课-复习循环系统,导致知识漏洞如滚雪球般扩大。

-

心理机制的复杂演变 随着前额叶皮层的发育,10岁儿童开始形成稳定的自我认知,某重点小学的跟踪调查显示,持续学业挫败的儿童中,68%会出现"习得性无助"心理,表现为面对难题时习惯性放弃,这种心理模式一旦固化,将严重影响后续学习。

-

家庭教育的双刃剑效应 上海市教育科学研究院的对比研究发现,过度干预型家庭(每天辅导超过2小时)与放任型家庭的孩子,出现学业困难的比例分别是科学指导型家庭的2.3倍和1.8倍,不当的教育方式正在悄然制造新的学习障碍。

系统干预的实操路线图

认知重塑:从"我不会"到"我能行" 案例中的小明在数学单元考连续三次不及格后,父母将100分的试卷拆解成20个知识点,每次突破5个,通过设计"闯关积分卡",小明在两个月内重拾信心,期末成绩提升至78分,这种"分块征服法"有效利用了维果茨基的最近发展区理论。

具体操作:

- 制作可视化进步墙:将学科目标分解为可量化的阶梯任务

- 设置"错误银行":把错题转化为可兑换奖励的学习积分

- 实施"小老师"计划:让孩子给家长讲解当天所学内容

习惯再造:构建高效学习系统 广州某重点小学推广的"三色笔预习法"成效显著:学生用蓝笔标注已知内容,黑笔记录疑问,红笔标记重点,配合"番茄钟工作法"(25分钟专注+5分钟休息),使班级平均分提升11.3分。

关键习惯培养表: 晨间(7:00-7:15) 快速回忆昨日知识点 课前(预备铃响) 完成3分钟速读预习 课后(放学后) 建立错题档案本 晚间(作业前) 绘制当日知识地图

能力补强:精准诊断与个性方案 北京某教育机构研发的"学习力四维诊断系统"显示,10岁学困生中:

- 38%存在视觉追踪障碍(影响阅读速度)

- 25%听觉信息处理延迟(导致听课效率低)

- 19%工作记忆容量不足(造成公式记忆困难)

针对性训练建议:

- 舒尔特方格训练(提升视觉专注)

- 听故事复述练习(强化听觉处理)

- 数字记忆接龙游戏(扩展工作记忆)

家长角色的关键转型

-

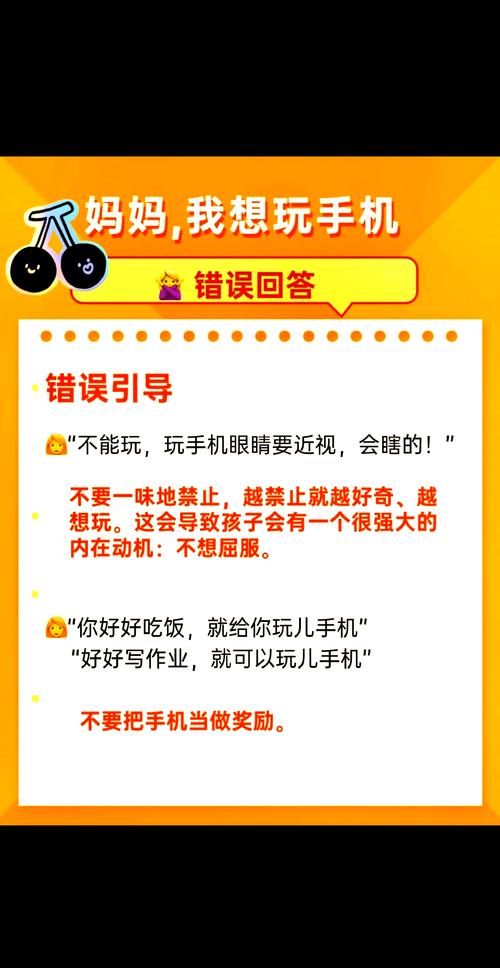

警惕三大教育误区 × 过度惩罚循环:成绩差→取消娱乐→抵触学习→成绩更差 × 虚假赏识陷阱:"你真聪明"的泛化表扬反而削弱抗挫力 × 知识灌输误区:家长直接教授解题方法会抑制独立思考

-

构建支持性家庭生态 (1) 设立"无批评日":每周固定一天只观察不指责 (2) 创建"家庭学术时间":全家人共同阅读学习 (3) 设计"成长里程碑":非学业成就的庆祝仪式

-

智慧沟通的四个转变 原话术:"这么简单都不会?" 升级版:"这道题确实有挑战性,我们一起看看哪里卡住了"

原话术:"你看人家小明......" 升级版:"妈妈注意到你上周单词默写进步了5个"

原话术:"今天作业写完才能吃饭" 升级版:"我们先吃饭补充能量,饭后妈妈陪你攻克最难的那道题"

原话术:"考不到90分别想出去玩" 升级版:"这次比上次提高了7分,周末我们去科技馆庆祝进步"

突围之路的曙光 在系统实施上述策略三个月后,文章开篇提到的小杰出现了令人欣喜的变化:数学单元测试首次突破70分,主动报名参加了学校的机器人编程社团,更关键的是,他开始建立"错误是学习机会"的认知,面对难题时会说:"这道题我需要再拆解两步。"

教育心理学中的"皮革马利翁效应"告诉我们,当成人用发展的眼光看待儿童,孩子就会朝着期待的方向成长,10岁恰似破晓的晨光,暂时的学业阴霾终将在科学的教育实践中消散,重要的是保持战略定力,用智慧的爱为孩子搭建进步的阶梯——因为每个孩子心中都住着一位等待被唤醒的学者。

(全文共1528字)